加藤 喬

加藤ゼミナール代表・弁護士

青山学院大学法学部 卒業

慶應義塾大学法科大学院 修了

総合39位・労働法1位で司法試験合格

基本7科目・労働法・実務基礎科目の9科目を担当

.

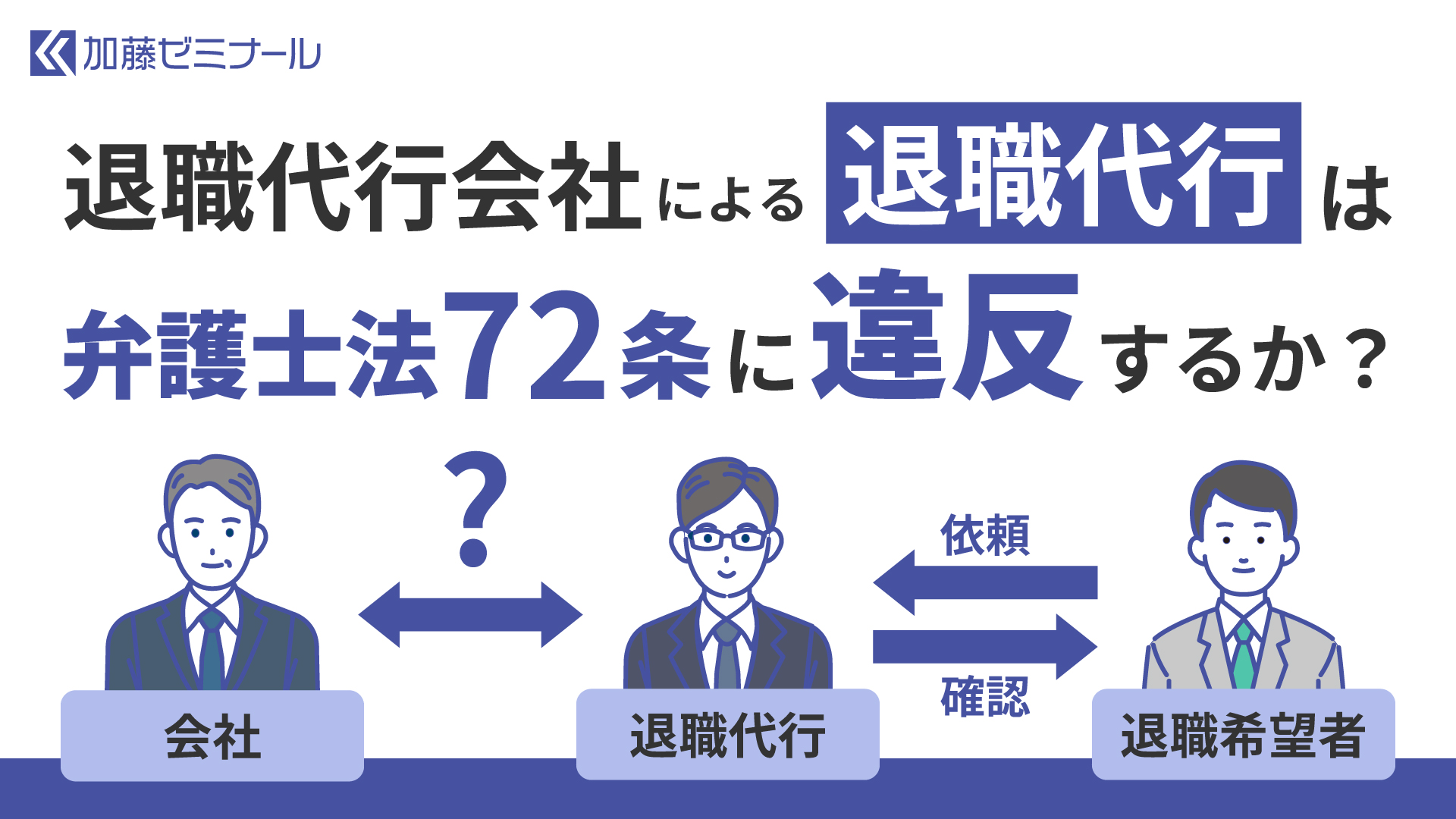

1⃣退職代行とは

退職代行とは、労働者に代わって退職の意思を勤務先に伝えるサービスを意味します。

労働者は、勤務先への退職の連絡や手続きを自分で行うことが心理的に難しい場合などに、退職代行業者の退職代行サービスを利用して退職するわけです。

退職代行は、弁護士でも弁護士法人でもない会社によってスタートしたサービスですが、非弁行為として弁護士法72条違反の問題が指摘されるようになったことに伴い、退職代行を取り扱う弁護士や弁護士法人も登場するに至りました。

.

2⃣労働者の退職の自由

労働契約(民法623条。雇用契約ともいいます。)には、期間の定めのない無期労働契約と、期間の定めのある有期労働契約とがあります。

無期労働契約では、労働者には退職の自由(辞職の自由)が認められており、労働者は、2週間の予告期間を置くことで、理由の如何を問わず、勤務先の了承も要することなく、一方的に労働契約を解約することにより勤務先を退職することができます(民法627条1項)。

労働者の退職の自由について定めている民法627条1項は強行法規であるため、例えば、契約書や就業規則に「退職する際には、1カ月以上前に、勤務先に通知すること」というように、2週間を超える予告期間を定める条項が存在する場合には、当該条項は民法627条1項違反として無効になります(契約書の場合には民法91条反対解釈により無効、就業規則の場合には労働契約法13条により無効)。

これに対し、有期労働契約の場合には、労働者が期間途中に契約を一方的に解約することにより勤務先を退職するには、「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。この意味において、労働者の退職の自由には制限があります。

なお、民法628条は、勤務先による中途解約との関係では強行法規である(労働契約法17条参照)一方で、労働者による中途解約との関係では任意規定であるため、例えば、契約書や就業規則に「労働者は、〇日以上前に勤務先に通知することにより、契約期間の満了前であっても退職することができる」というように、民法627条1項と異なる定めがある場合には、契約書や就業規則の定めが優先することになります。

.

3⃣弁護士法72条違反の問題

非弁護士(弁護士でも弁護士法人でない者を意味します。)による退職代行については、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で…(中略)…その他一般の法律事件に関して…(中略)…代理…(中略)…することを業とすること」に当たるとして、弁護士法72条が禁止する非弁行為に該当するのではないか?という指摘が多いです。

この問題について、非弁護士による退職代行を業とする会社(以下、「退職代行会社」といいます。)は、あくまでも労働者が決定した退職の効果意思を表示し、又は労働者が完成させた退職の意思表示を伝達しているにすぎないから、民法上の使者にとどまり、「代理」には当たらないと弁明していることが多いです。

使者とは、本人が決定した効果意思を表示し、又は、本人が完成させた意思表示を伝達する者を意味し、前者を表示機関、後者を伝達機関といいます。代理とは異なり、使者には意思決定の自由はありません(潮見佳男ほか「民法(全)」第3版補訂版92頁)。

確かに、退職代行会社は、労働者において「〇年〇月〇日付で、勤務先を退職する。」というように完成した効果意思又は意思表示を、労働者の使者として勤務先に伝達するにとどまるのであれば、「弁護士又は弁護士法人でない者」が「その他一般の法律事件に関して…(中略)…代理…(中略)…する」場合に当たらないとして、弁護士法72条違反を免れる余地があります。

しかし、退職代行会社が、勤務先との間で、具体的にいつ退職するのか(勤務先が労働者が希望する日付による退職を拒んだ場合など)、有休消化、退職金、未払い賃金、損害賠償請求などに関する交渉を行う場合には、これらの事項に関して労働者の代理人として交渉等することになるため、「弁護士又は弁護士法人でない者」が「その他一般の法律事件に関して…(中略)…代理…(中略)…する」場合に当たり、弁護士法72条に違反する可能性が高いです。(この意味において、退職代行会社による退職代行サービスが非弁行為として弁護士法72条に違反するかの判断では、労働者の代理人としての交渉の有無が重要なポイントになります。)。

だからといって、退職代行会社において、提供するサービスは退職代行にとどまり、退職に関連する交渉は一切行わないすることは、退職代行時に生じた交渉事その他のトラブルを労働者側に丸投げするに等しいことであり、消費者保護の観点から問題があると考えられます。参考までに、消費者契約法10条を挙げておきます。

.