弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

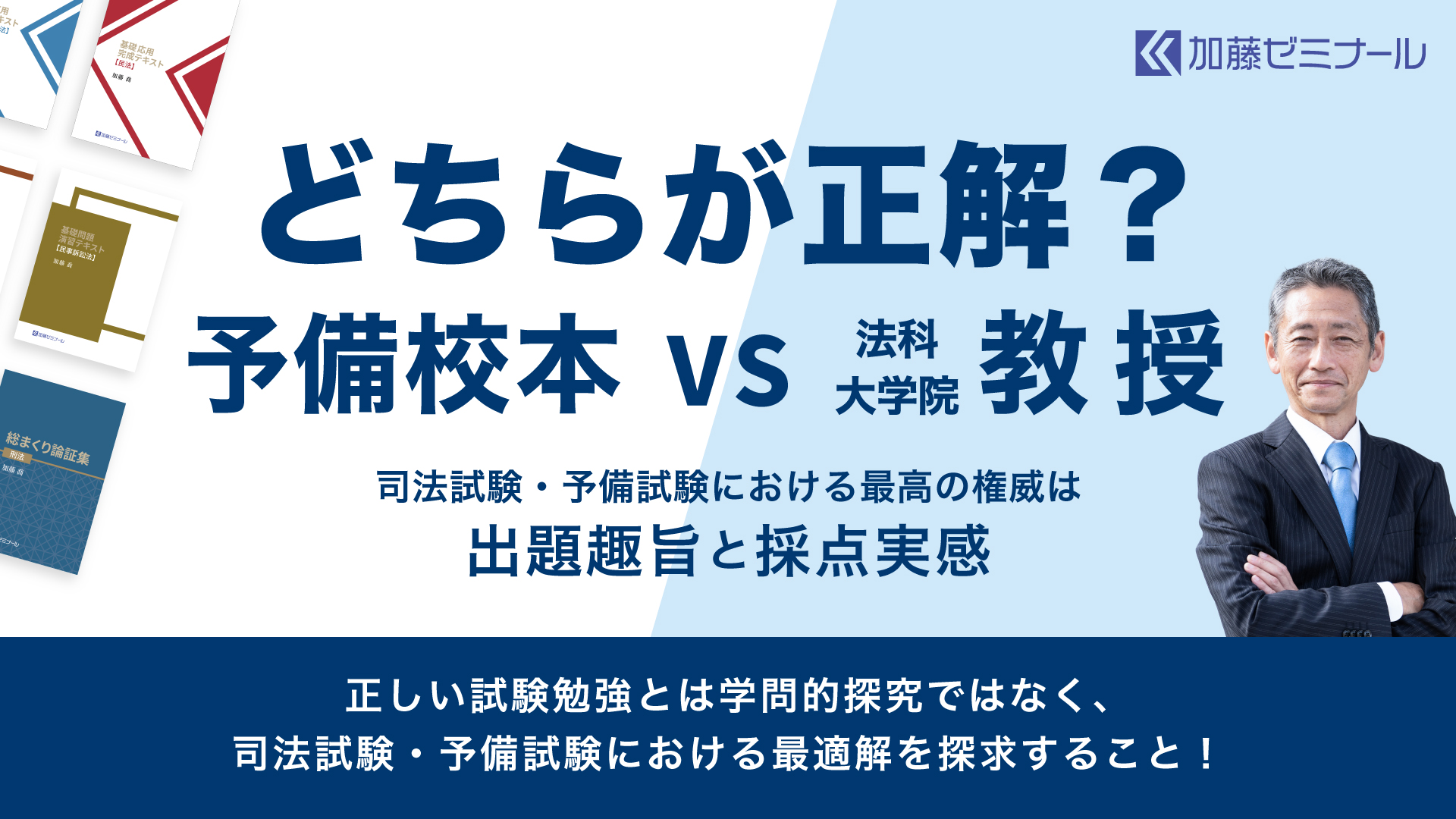

ロースクールの授業内容と予備校本の記述が異なる場合、どちらを優先するべきか?

確かに、実務家教員ならまだしも、ロースクールの教授が専門科目において学術的・論理的に間違った説明をする可能性は(言い間違いなどを除き)非常に低いです。

しかし、学術的・論理的にはあり得る理解だからといって、それが司法試験・予備試験における正解であるとは限りません。

ここが、司法試験・予備試験で厄介なところであり、私が受験生時代に苦労したことでもあります。

法律学の世界では、理解の世界と異なり、学術的・論理的に正しいとされる理解が複数あり得るうえに、正しいとされる理解が時の経過に伴い変遷することもあります。

論文試験では、数ある理解の中から司法試験委員会の理解に沿ったものを選択する必要があります。

著名な書籍の記述であっても、“司法試験・予備試験における正しい理解”であるとは限りません(さらには、「ある試験委員1名の理解=司法試験委員会の理解」とも限りません。)。

だからこそ、加藤ゼミナールの講師陣は、教材作成の際には、出題趣旨・採点実感とともに、様々な書籍も参照しながら、分野・論点ごとに司法試験委員会の理解に沿った見解、すなわち“司法試験・予備試験における最適解”を探求するわけです。

例えば、昔私が個人ゼミを主催していた頃、関西の某有名ロースクールの学生たちが、行政法で要件裁量と効果裁量を区別することなくまとめて論じる答案を書いていました。

同じロースクールに所属する複数の学生が同じ論じ方をしていたため、不自然に思った私は、学生たちにその理由を尋ねました。

そうすると、「○○先生(著名な教授)が、そのように書いて構わないと授業で言っている。」とのことでした。

しかし、このような書き方は、平成29年司法試験の採点実感において明確に否定されています。

「教授の言うことは聞くな」、「基本書は読むな」、そういった極端なことを言っているのではありません。

教授という権威に支配されて、教授の理解・発言を絶対視する姿勢は危険だということです。

司法試験・予備試験における最高の権威は、出題趣旨・採点実感です。

判例・論点の理解のみならず、答案の書き方についてもそうですが、もし疑問に感じることがあれば、まずは出題趣旨・採点実感を確認してみましょう。

加藤ゼミナールでは、講師自らが徹底したリサーチに基づいて、司法試験・予備試験における最適解であると考えられる理解を探求し、教材作成をしています。受講者様には、安心して勉強していただきたいと思います。

.