弁護士加藤 駿征

加藤ゼミナール専任講師

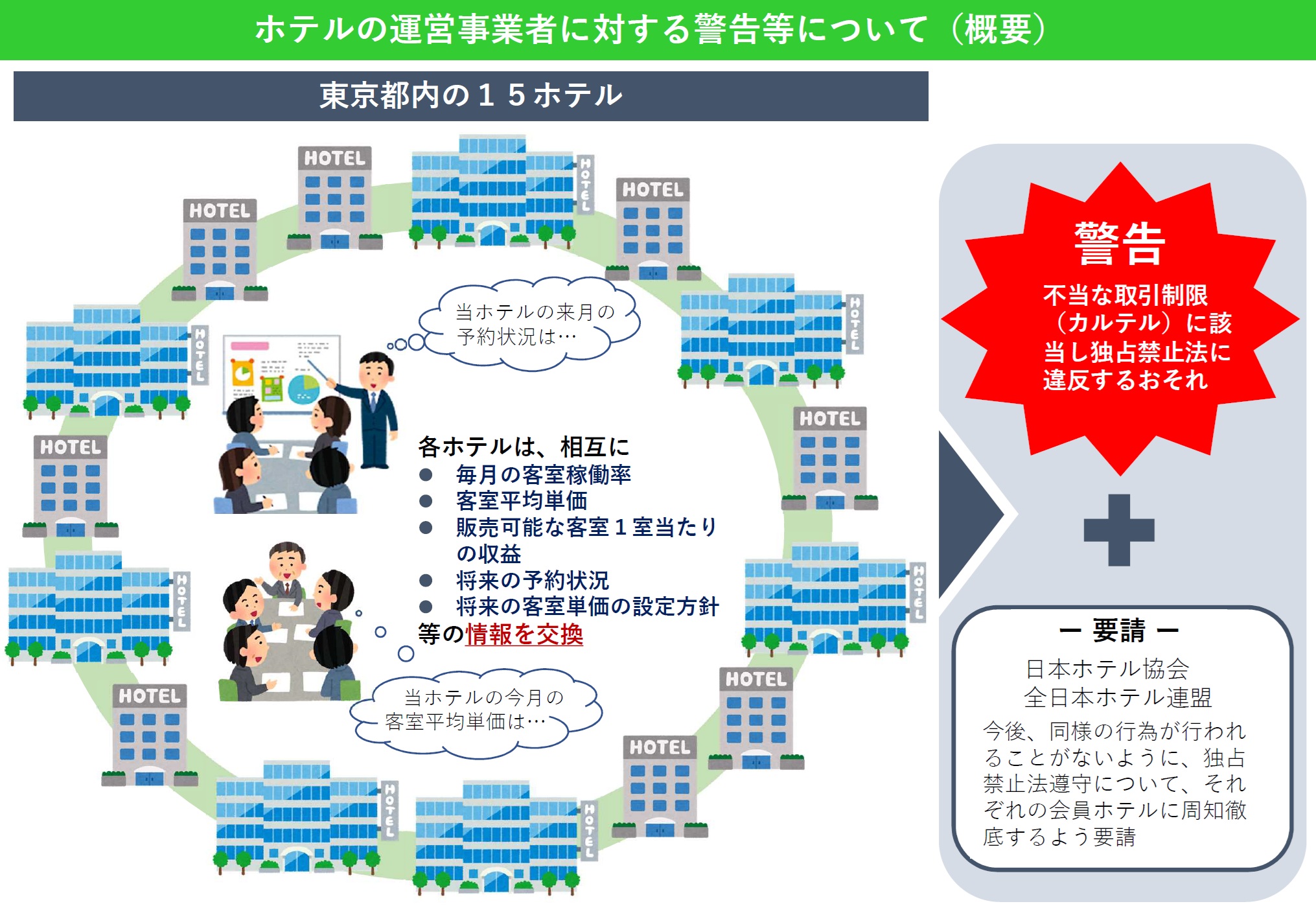

公正取引委員会は、2025年5月8日に、ホテルの運営事業者15社等に対して、15社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものとして、警告を行いました。

.

1. 警告の概要

警告の概要としては、以下のとおりです。

(1)15社がそれぞれ運営する各ホテルは、相互に、毎月の客室稼働率、客室平均単価、販売可能な客室1室当たりの収益、将来の予約状況、将来の客室単価の設定方針等の情報を交換していた。

(2)15社の前記の行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し同法第3条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、15社に対し、今後、前記と同様の行為を行わないよう警告した。

出典: (令和7年5月8日)ホテルの運営事業者に対する警告等について | 公正取引委員会

.

2. 警告とは

公正取引委員会は、十分か証拠が得られた場合には、排除措置命令等の法的措置を採りますが、法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても、違反するおそれがある行為があるときは、「警告」を行い、その行為を取りやめること等を指示することがあります。

これに対して、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、違反につながるおそれがある行為があるときには、「注意」を行うことがあります。

本件も「警告」にとどまっていますので、何らかの要件該当性について、証拠が足りないものとの判断が前提になっている可能性があります。

.

3. 情報交換の位置づけ

現時点での公取委実務では、情報交換そのものを違法とするような運用はしておらず、情報交換は価格引き上げに係る合意に係る重要な間接事実であるとの位置づけがなされていると考えられています。

特に東芝ケミカル事件(東京高判H7.9.25:百選21)では、以下のような判断がなされており、対か引き上行為に関する上場交換をして、同一の行動に出た場合には、特段の事情がない限りは「意思の連絡」=価格引き上げに係る合意を推認するとしています。

” 特定の事業者が、他の事業者との間で対価引上げ行為に関する情報交換をして、同一又はこれに準ずる行動に出たような場合には、右行動が他の事業者の行動と無関係に、取引市場における対価の競争に耐え得るとの独自の判断によって行われたことを示す特段の事情が認められない限り、これらの事業者の間に、協調的行動をとることを期待し合う関係があり、右の「意思の連絡」があるものと推認されるのもやむを得ないというべきである。”(東芝ケミカル事件・東京高判H7.9.25・百選21)

本件では15社が具体的にどの程度の確度の情報交換を行っていたかまでは明らかではありませんが、少なくとも、平均客室単価・将来の客室単価の設定方針等の価格に関する情報交換をしていたようであり、対価引き上げと関連するような情報交換を行っていた可能性があります。

本件では、情報交換の目的までは明らかではなく、また、15社は価格引き上げは行っていないことが前提になっていると考えられますが、仮に、価格引上げまで実施するような事情が認定される場合には、価格引上げの合意が認められ、警告にとどまらない措置が行われていた可能性もあります。

.

4. 最後に

受験生の皆さんは本事件を機に東芝ケミカル事件における裁判例の考え方を復習しておくとよいでしょう。