高野 泰衡

加藤ゼミナール専任講師

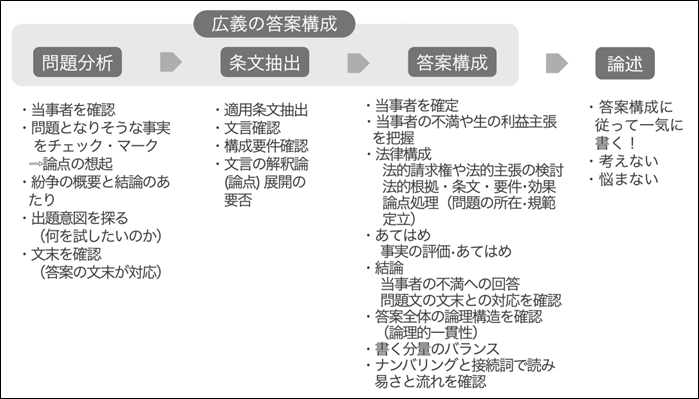

論文式試験で求められる答案を作成するためには、単に思いついたことをそのまま書くのではなく、段階的に論理的な思考を積み重ねていくことが重要です。

以下は、答案作成の一連のプロセスです。

.

1.問題分析

最初に行うべきは「問題分析」です。問題文をただ読むのではなく、以下の点を意識して読み解いていきます。

①当事者を確認

誰が誰に対して何を主張しているのかを明確にします。

②問題となりそうな事実をチェック・マーク

法的な争点となり得る事実に注目し、マークをつけることで論点の想起につなげます。

③紛争の概要と結論のあたりを把握

事案の大枠と、どのような結論が導かれそうかを見立てます。

④出題意図を探る(何を試したいのか)

問題文から出題者の意図、すなわち受験生に試したい力を読み取ります。

⑤文章を確認(答案の文末が対応)

指示文などから、答案の結論の形式や方向性を確認します。

.

2.条文抽出

問題分析の次に行うのが「条文抽出」です。これは、問題を解決するための根拠となる条文を明確にする段階です。

①適用条文の抽出

問題の解決に必要な条文を選び出します。

②文言確認

該当条文の文言を確認します。

③構成要件の確認

条文から構成要件を定立し、解釈に争いがある点は論点として展開する準備をします。

条文に含まれる要件が問題文の事実と対応するかを検討します。

④文言の解釈論(論点)展開の要否

文言の意味や解釈に争いがある場合は、その論点を展開する必要があるかを判断します。

.

3.答案構成

具体的な答案の構成を考えます。ここでは具体的に、何をどのような順序で、どう展開していくかの大枠、いわば答案の「あらすじ」を組み立てていきます。

CBT方式の場合には、答案上に見出しをレジュメ形式で作成し、⒋論述でそこに肉付けをして文章化していくことになります。

答案構成では以下のポイントを意識します。

① 当事者を確定し、不満や生の利益主張を把握

誰がどのような利益、法的効果を求めているかを明確にします。

②法律構成

請求や主張に対応する法的構成を検討します。

③法的請求権や主張の検討

論ずべき法的根拠・条文・要件・効果を取捨選択します。

論点の展開を確認します(問題の所在→規範→理由)

④あてはめ(事実の評価・あてはめ)

問題文の事実を評価し、法的要件との関係で検討します。

⑤結論

当事者の不満への回答として、どのような結論を導くかを明確にします。

⑥問題文の文末との対応を確認

指示された形式(例:適法か違法か)に合った結論となっているかを確認します。

⑦答案全体の論理構造を確認(論理的一貫性)

⑧書く分量のバランスを決めます

⑨ナンバリングと接続詞で読みやすさと流れを確保

.

4.論述

最後に、構成した答案構成を元に答案を書き起こしていく段階です。

CBT方式では⒊答案構成の段階で作成したレジュメに肉付けをして、論証を完成させていくことになります。

この段階では、答案構成に従って、一気に書き進むこと、考えない(構成済みの論理に忠実に)、悩まない(悩むのは答案構成の段階まで)ことが重要です

このように、答案作成は「読む→考える→構成する→書く」という明確なプロセスを経ることで、より説得的で整合性のある答案に仕上がります。

.