弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

既判力が作用する場面の1つとして「先決関係」が挙げられます。

114条1項に基づく既判力の作用が問題となる場合を念頭に置いて説明すると、「先決関係」とは、前訴の訴訟物たる権利関係(=114条1項に基づく既判力が生じる権利関係)が後訴における訴訟物たる権利関係の前提問題になっている場合を意味します(勅使川原和彦「読解 民事訴訟法」初版141頁参照)。

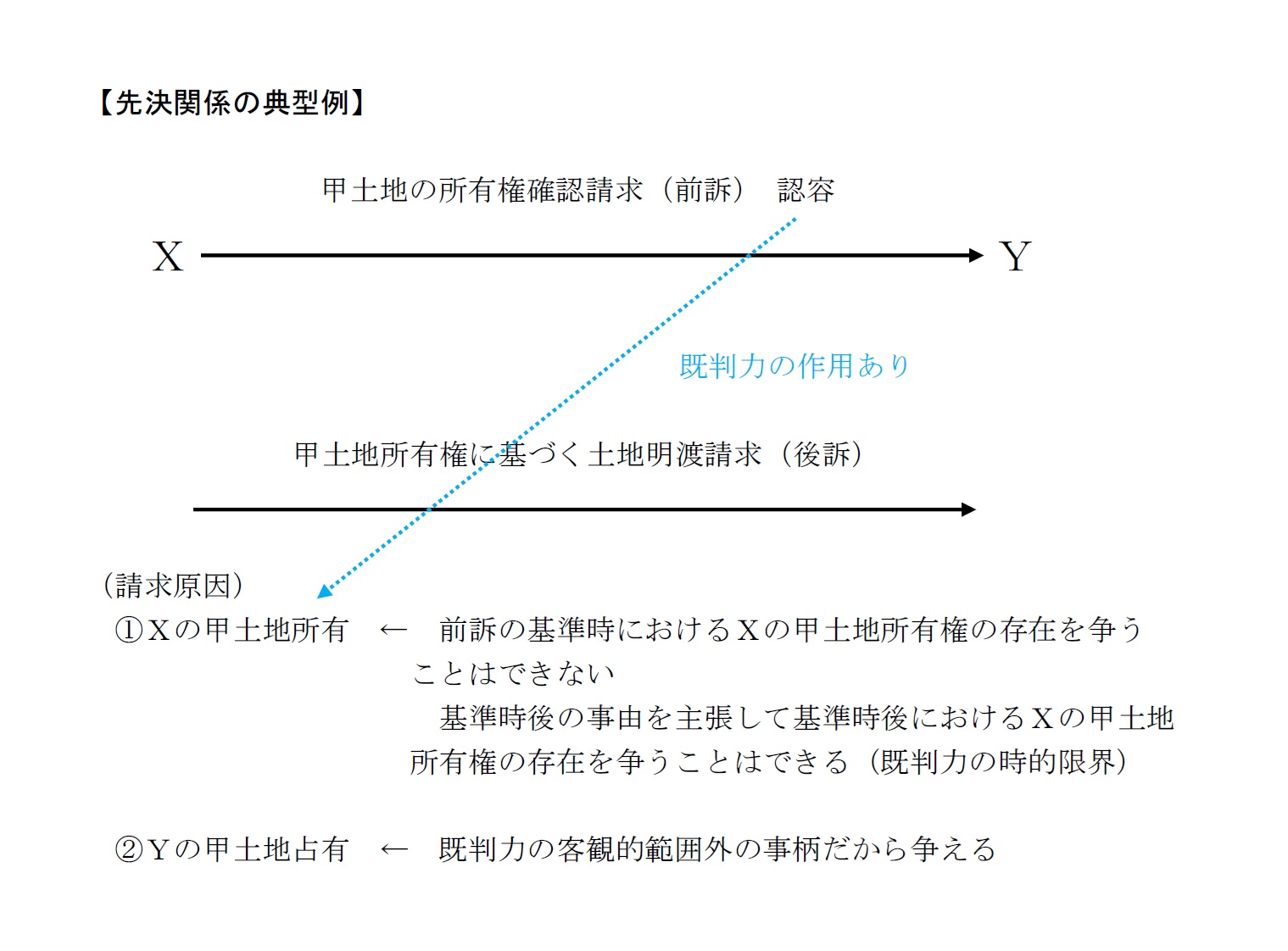

「先決関係」の典型例は、XのYに対する甲土地の所有権確認請求(前訴)→XのYに対する甲土地所有権に基づく土地明渡請求(後訴)というように、前訴の訴訟物たる権利関係が後訴の請求原因に位置付けられる場合ですが、「先決関係」が認められるのはこうした場合に限られません。

前訴の訴訟物たる権利関係が後訴の抗弁に位置付けられる場合、さらには積極的間接事実や消極的間接事実という形で前提問題となる場合にも、「先決関係」が認められます。

なお、既判力が後訴に作用する場合であっても、前訴敗訴当事者の後訴における主張が全面的に遮断されるわけではありません。あくまでも、既判力が作用する後訴において、「前訴の基準時における前訴の訴訟物たる権利関係の存否」について既判力が生じている判断内容と矛盾する主張をすることができなくなるにとどまります。

前訴の訴訟物たる権利関係以外の事柄に関する主張は制限されませんし、前訴の訴訟物たる権利関係であっても基準時後の事由を主張して争う(この場合は、前訴の基準時後における権利関係を争っているにすぎません)ことも制限されません。

既判力に関する理解を深めたい方には、市販の書籍としては、勅使川原和彦「読解 民事訴訟法」(有斐閣)がお薦めです。