弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

司法研修所の民事裁判の起案では、原告から証拠として「両当事者の印章による印影のある契約書」が提出され、これに対し被告が「契約を仮装するつもりで押印しただけである」旨の主張がなされるケースが頻出です。

一見すると、被告の主張は、二段の推定を覆すための反証のようにも思えますが、実はそうではなく、通謀虚偽表示による無効(民法94条1項)を抗弁として主張しているにとどまります。これが、司法研修所の理解であり通説的な理解です。

例えば、XのYに対する売買契約に基づく代金支払請求訴訟において、Xが請求原因事実であるXY間売買の締結を証明するための証拠として、XY双方の印章による印影のある売買契約書を提出したところ、Yが「売買契約を仮装するつもりで押印しただけである」と主張したとします。

私文書である売買契約書の成立の真正については、民事訴訟法228条4項の推定規定の適用があります。

民事訴訟法228条4項でいう「本人…の押印」とは、その印影が本人の意思に基づいて真正に成立した場合に認められるものであり、これについては、文章中の印影が本人の印章によって顕出された事実から、特段の事情のない限り、当該印影は本人の意思に基づいて真正に成立したことが事実上推定されると解されています。

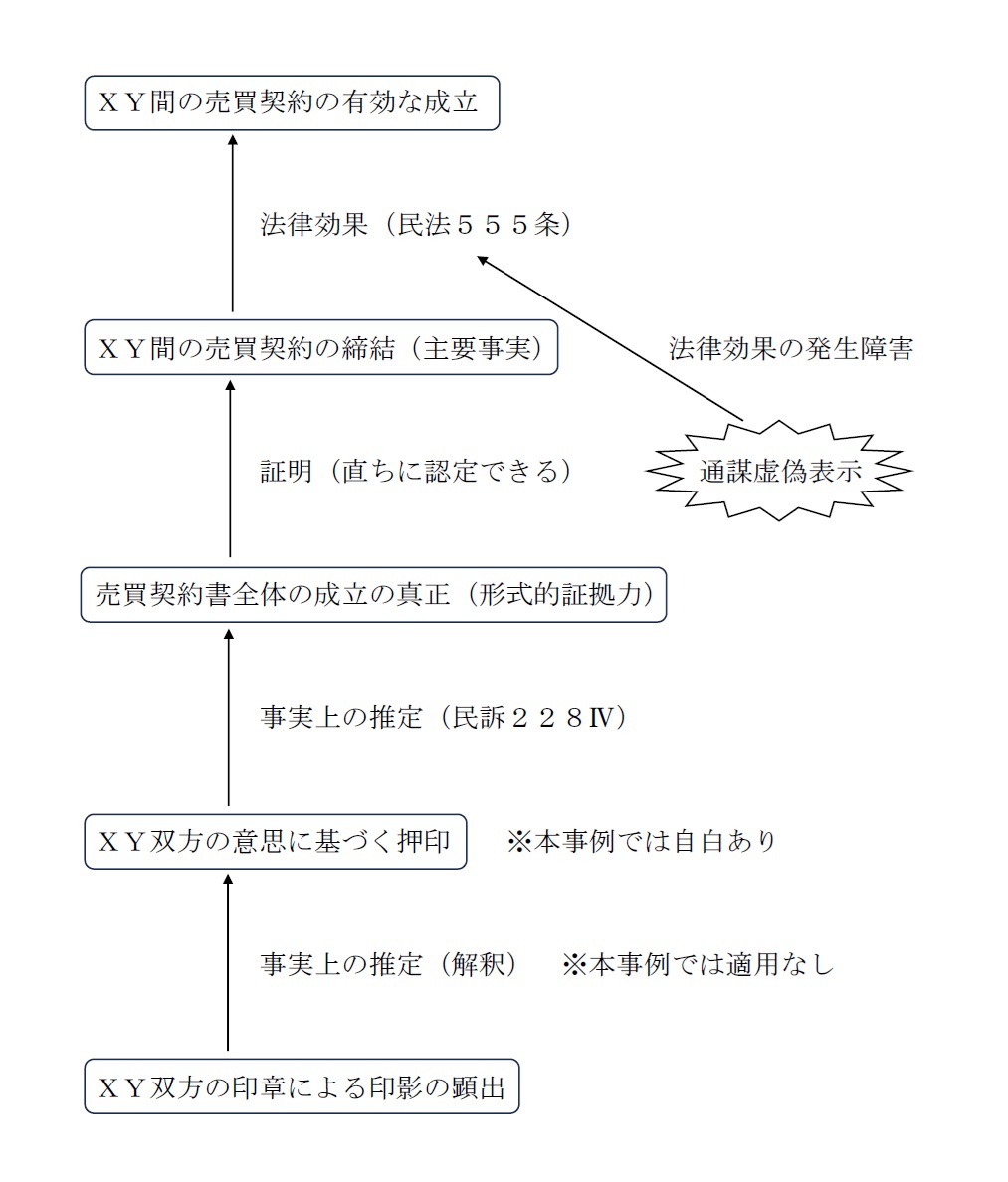

二段の推定により、①売買契約書にXY双方の印章による印影がある→②売買契約書中のXY双方の印影はXYの意思に基づいて真正に成立した→③売買契約書全体がXYの意思に基づいて真正に成立した(=売買契約書の成立の真正)という推認過程を経ることにより、売買契約書の成立の真正が認められることになります。

①→②の推認は事実上の推定です。また、②→③の推認についても、事実上の推定にとどまると解するのが実務・通説です。①→②の推定と、②→③の推定を併せて「二段の推定」といいます。

上記事例では、被告が「契約を仮装するつもりで押印しただけである」旨を主張しており、自らの意思で売買契約書に押印したことを認めているため、「本人…の押印」に該当する②の事実を認めています。

したがって、自白の証明不要効が生じ、②「本人…の押印」に該当する②の事実を証明する必要がなくなりますから、二段の推定(ここでは、①→②の推定を指す)を用いるまでもなく、②→③という推定を経ることにより、売買契約書の成立の真正が認められます。

②→③は「推定」にとどまりますから、「推定」の性質について証明責任の転換を伴う真の法律上の事実推定と捉えようが、法定証拠法則に基づく事実上の推定であると捉えようが、反対証明活動による推定を覆すことが可能です(前者の場合における反対証明活動は本証、後者の場合における反対証明活動は反証です。)。

では、「契約を仮装するつもりで押印しただけである」旨のYの主張は、②→③の推定を覆すための反対証明活動のための主張に当たるのでしょうか?

それは違います。

Yの主張は、売買契約書の成立の真正を争うものではなく、売買契約書によって認定されるXY間の売買契約の締結という主要事実に対して民法555条が与えている法律効果の発生を争うための主張、すなわち通謀虚偽表示による無効の抗弁に位置付けられます。

売買契約書は処分証書であるため、その成立の真正が認められる場合には、直ちに(実質的証拠力に関する事例ごとの評価を経ることなく)要証事実であるXY間の売買契約の締結という事実が認められることになります。

XY間の売買契約の締結という主要事実については、民法555条によりXY間の有効な売買契約の成立という法律効果が与えられます。Yの主張は、この法律効果の発生を障害するための抗弁としての主張に位置付けられるわけです。