Contents

予備試験の「一般教養」が不安な方へ‐非高学歴×社会人が一般教養を乗り切った戦略‐

「一般教養、対策しないとダメですか…?」

これは、予備試験の受験を検討する受験生から非常に多く出てくる質問だと思います。

予備試験の短答式試験では、一般教養科目の比重は全体の約2割。

決して小さくはない比率であることからも、何も対策しないというのは不安だと感じるのも無理はありません。

大学受験の時などに、ある程度の水準以上で受験勉強をしていた経験のある受験生であれば、一般教養で安定的に得点できるというケースもあるでしょう。

しかし、社会人や非高学歴層にとっては、一般教養で差をつけるのは現実的に難しいというのが実感です。

現に私は特筆した高学歴というわけでもなく、社会人という立場でしたが、下記のような方針での対策を通じて20問中9問を正解して、予備試験を突破しました。

本記事では、実際に一発合格を果たした社会人受験生の視点から「一般教養は捨てるべきか?」「最低限どう対処するべきか?」といった戦略について解説していきます。

予備試験の一般教養をどう乗り切れば良いのか不安に感じている方が、一つの対策例として参考にしていただければ幸いです。

一般教養科目の位置づけ:予備試験における“2割の重み”

予備試験の短答式試験の構成比として、法律科目は約80%、一般教養科目は全体の約20%を占めることになります。

このように、配点の上では決して無視できない比率であることは事実です。

しかしながら、一般教養だけで短答試験の合否が決まることはまずありません。

あくまで主戦場は法律科目であり、一般教養は補助的に得点するもの、といった程度の認識で良いでしょう。

社会人受験生・非高学歴にとっての一般教養の現実

私自身、特段秀でたような高学歴ではなく、一般教養に対して自信があったわけではありません。というよりも、正直過去問を見た時には一つも解けないというレベルでした。

そのため、何か対策はしなければと思ったのですが、こんなに広い領域何を対策すれば良いのか…という大きな不安を抱きました。

他方で、仕事で忙しい中で、限られた学習時間をどう使うかを考えたとき、点数に直結しづらい学習に時間をかけすぎるのは致命的だとも感じました。

そこで、一般教養科目については直前期の最低限の対策で、基本は法律科目の学習に集中する!という方針を取りました。

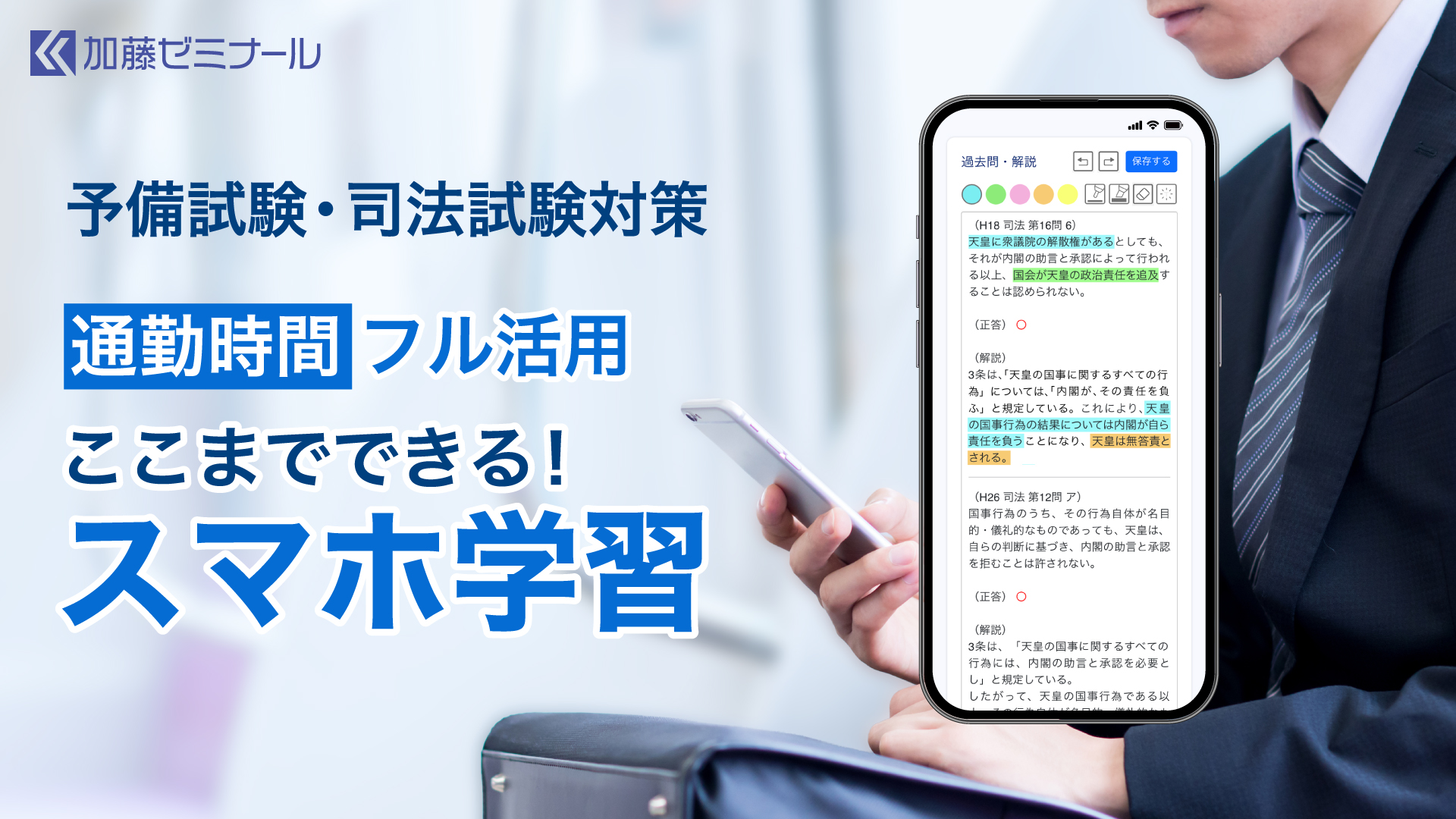

※そもそも短答の対策はスキマ時間や直前期だけという学習プランにしていたので、さらにその中でも比率を下げた学習科目の位置づけにしました。

一般教養は「捨て」ずに「割り切る」

一般教養について、最低限の対策とはいっても、全く対策せずに本番を迎えるという捨てる戦略はお勧めしません。

法律科目でしっかり得点できれば、理論上、一般教養が全滅でも短答突破は可能ですが、法律科目でかなり高い水準の得点を取らなければならずハードルは高くなります。

そこで私は選んだのが、割り切るという戦略です。

- 一般教養で高得点を狙おうとはしない

- 一般教養に多くの学習時間は割かない

- 最低限、過去問で傾向を押さえ、肌感覚をつけておく

- 得意ジャンルの問題だけを選択し、本番で狙い撃ちする

割り切る戦略①:過去問で問題のレベル感をつかむ

予備試験の一般教養では、ある程度の傾向は分かりますが(人文科学、社会科学、自然科学、英語等)が、その中で具体的な出題を念頭に置いた勉強をすることは非常に難しいですし、効率も悪いです。

しかし、過去問に目を通すことで、どんな難易度の問題が出ているというレベル感を把握することはできます。

過去問は、最低でも直近3~5年分をざっと解いてみましょう。自分にとって難しいのか、思ったよりも出来そうなのか、客観的にみてどれくらいのレベルの問題が出題されるのかという試験の実態を把握することができます。

実態の把握は、何もわからないという不安から抜け出すための重要なステップです。

割り切る戦略②:得意ジャンルを見極めて選択問題を攻略

一般教養科目では、本試験で40問中20問を自分で選択して解答します。

つまり、苦手な問題を最初から捨てることが許されているということです。

この「選択式」であることを最大限に活かすには、自分が比較的解きやすいジャンルをあらかじめ把握して、解くかどうかを選んで印をつけておくことが重要です。

- 国語系 → 〇(解く)

- 数学系 → ×(解かない)

- 英語系 → △(内容次第)

このように、自分が解くべき問題の見極めこそが、勉強という対策なしに一般教養を乗り切る最大の戦略になります。

本番で意識すべきこととメンタル面

本試験当日は、一般教養で完璧を目指さないと心に決めておくことが大切です。

- 解けそうな問題から先に着手:自信のあるジャンル優先

- わからない問題は1秒でスルー:迷いすぎない

- 何問か正解できれば十分という精神:リラックスして臨む

大切なのは、一般教養に自信が無くてもそれを取り返すメインの法律科目があるという安心感を持っておくことです。

一般教養に対する学習時間の配分

前提として、一般教養対策に10時間費やすよりも、法律科目に同じ時間費やす方が圧倒的に得点に直結します。

問題数の少ない一般教養科目でヤマを張るような暗記をすることは、リターンが不確実で、非常に非効率的です。

割り切る方針であれば、一般教養の対策として3時間程度で十分です。

まとめ:一般教養に振り回されない戦略的受験を

予備試験の短答式試験において、一般教養科目は確かに無視できない存在ですが、過度に不安を感じ、振り回されてはいけません!

- 一般教養は「捨てる」のではなく「割り切る」

- 過去問から傾向と自分の得意ジャンルをつかむ

- 学習は、時間対効果を重視し、法律科目を優先する

- 本番では選択式を活かして自信のある問題を確実に取る

- 完璧を目指さず、合格のための最低限の得点を意識する

社会人でも、一般教養に振り回されることなく、最短距離で合格に到達できる精神を整えましょう。

限られた時間で合格に直結する学習を。あなたも、戦略的に一歩を踏み出しましょう。

実務家弁護士T

社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格