Contents

【初学者向け】予備試験の科目一覧と全体像を社会人合格者が解説

「予備試験を目指したいがそもそもどんな科目が出るの?」

「論文試験って科目が多くてやっぱり難しい…?」

こんな悩みを抱える初学者・社会人受験生の方は多いのではないでしょうか。予備試験を目指そうとする際には、まず最初に何を学習するべきなのかを明確にするために試験の全体像と科目の構成を把握しましょう。

本記事では、これから予備試験を目指す方に向けて、社会人受験生として合格した視点も入れながら、試験の全体像と科目の構成(短答・論文・口述)について解説します。

予備試験において何を重視すべきか、どこから始めるのが合理的なのか。社会人合格者としての実体験も交えながら、正しい努力の方向性を示すことができたらと思っています。

予備試験の全体像

予備試験は、3つの試験段階で構成されています。

- 短答式試験(択一式)

- 論文式試験(記述式)

- 口述試験(面接形式)

まず予備試験の構造として知っておくべきは、短答式試験に合格しなければ、論文式試験に進めない、論文式試験に合格しなければ口述式試験に進めないという足切りの段階式である点です。

また、一度短答式試験に合格しても、その年の論文式試験で不合格だった場合、翌年は再び短答式試験からやり直しになります。口述式試験に不合格だった場合も同様です。つまり、全ステージを一挙に通過する必要があるのが予備試験の厳しさでもあるといえます。

短答式試験の科目

短答式試験では、以下の8科目(法律7科目+一般教養科目)が出題されます。

法律科目

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法

- 民事訴訟法

- 刑法

- 刑事訴訟法

一般教養科目

※一般教養科目については、下記の関連記事もぜひご覧ください。

関連記事:『予備試験の「一般教養」が不安な方へ‐非高学歴×社会人が一般教養を乗り切った戦略‐』

いずれの科目もマークシート方式であるため、知識に曖昧な部分があったり、自分で能動的に知識を使えるレベルになかったとしても、知識を受動的に使った直感的な判断や消去法などの受験技術によって選択肢を絞ることも可能です。

主に法律科目の得点が合否を左右しますが、一般教養科目も配点全体(270点)の2割程度(60点)を占めるため、無視はできません。過去問で傾向を把握し、一般教養科目の中でも一定の分野だけは拾えるように準備しておくのが得策です。

論文式試験の科目と学習戦略

論文試験は予備試験の本丸ともいえる最難関ステージです。

科目一覧(全10科目)

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法

- 民事訴訟法

- 刑法

- 刑事訴訟法

- 実務基礎科目(民事系・刑事系 各1問)

- 選択科目(倒産法・知的財産法・労働法・国際関係法などから1科目選択)

論文式試験は、知識や法的な思考力に加えて、論理的で説得的な文章を作成する能力、時間内に文章を読んで答案を作成する事例処理能力など、まさに総合力が試される試験です。

短答式試験とは異なり、知識を能動的に使って文章を書く必要があるため、しっかりとした学習が不可欠です。

短答式試験を突破した受験者の中から、さらに論文試験で2割まで絞られるという現実があります。

だからこそ、最初から論文式試験を学習の中心に据える戦略が重要になります。

※学習戦略については、下記の関連記事も参考にしていただけたらと思います。

関連記事:『社会人から予備試験・司法試験の一発合格へ!‐ゴール設定の重要性と学習戦略‐』

口述式試験の内容と対策方針

口述式試験は、論文合格者だけが受験できる最終ステージです。

出題科目

- 実務基礎科目 民事系

- 実務基礎科目 刑事系

試験は各科目1日、2日間に渡って実施されます。

これまでの筆記試験と異なり、面接形式になります。面接官は主査と副査の2名であり、主査と言われる試験官が中心となって、口頭で説明される事案(口頭説明を補うために資料が用いられることもあります)について、法的構成や見解などを質問し、受験者が回答します。

口述式試験は、受験者の大部分が合格する試験(合格率95~98%)であるため、論文式試験とは異なり、加点を狙うことよりも、致命的なミスをしないことが重要となります。深く考えすぎずに、問われたことに素直に答える姿勢が非常に重要です。

注意点

口述式試験は、受験者の95~98%が合格する試験ではありますが、対策を怠ると不合格になるリスクもゼロではありません。

加藤ゼミナールでは、予備試験合格者が担当する口述式試験専用の模擬講義動画や想定問答を踏まえた模試動画を公開しており、減点されないための実戦的な指導を行っています。

関連記事:予備試験1年合格者による口述対策動画

各段階の合格率と誤解されがちな数字の読み方

予備試験は、合格率約4%の超難関試験といわれます。

令和6年度 予備試験最終合格率

12,569人中→合格449人 合格率:3.57%

令和6年度 予備試験短答合格率

12,569人中→合格2,747人 合格率:21.86%

令和6年度 予備試験論文合格率

2,647人中→合格462人 合格率:17.45%

このように、短答式試験と論文式試験の合格率はそれぞれ20%前後ですから、各段階で上位2割に入れば突破可能だとポジティブに考えるようにしましょう。

1回お試し受験をしてみようとしている方や、その年は短答対策だけやっており論文対策にはほとんど手が回っていないという方など、様々な学習段階の人がいる中での合格率です。

したがって、実際の合格率はもっと高くなります。予備試験は、しっかりと正しい方法で学習をすれば、誰にでもチャンスがある試験であることいえます。

最終的な合格率の数字だけを見て諦めず、その合格率の中に食い込むために何が出来るか、という建設的でポジティブな考えが重要であると考えます。

初学者でも合格可能な正しい学習法とは?

私自身、特に法学部出身でもなく、法律学習経験といったバックグラウンドがあったわけではありません。

それでも、高野泰衡講師の予備試験講座を使って、インプットとアウトプットの高速往復を軸に据えた学習をすることで、働きながら約1年で予備試験に合格できました。

特に短期合格を目指す場合、誤った目標設定は禁物です。

まずは短答突破!といった目標ではなく、最初から論文合格(ひいては口述も含めた最終合格)を見据えた設計を行うことが、最終合格への最短ルートとなります。

加藤ゼミナールでは、以下のような初学者向けの支援を提供しています。

- 短答・論文・口述の全試験をカバーできるだけの知識やノウハウを提供する講義とテキスト

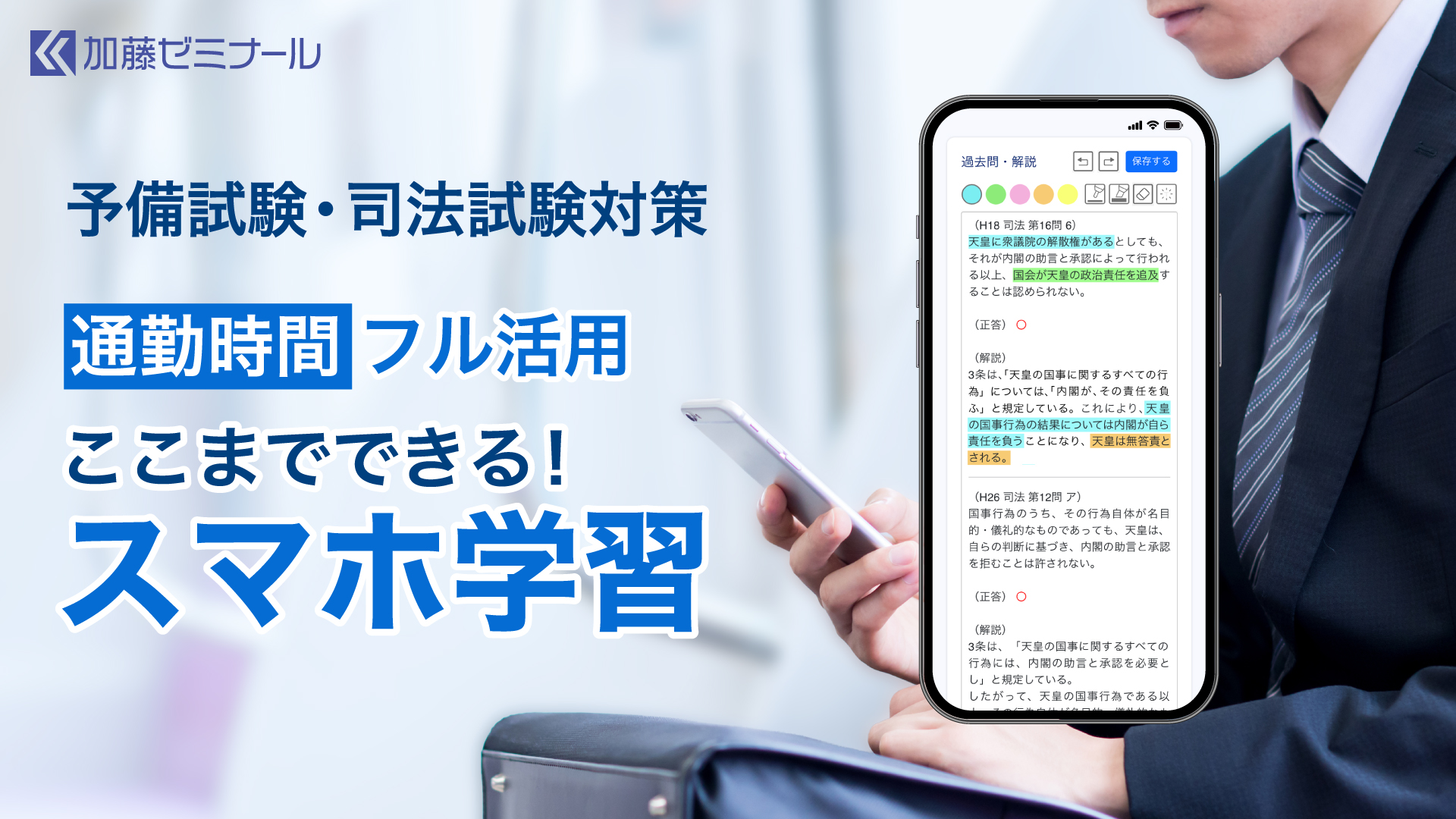

- スマホでいつでもどこでも視聴できるオンライン講義

- 口述直前対策に特化したポイント解説講義

最短合格を目指すなら、最良の講義とテキストを使った正しい方法による学習が最も重要です。

まとめ:全体像を理解して正しく学習すれば、誰でも予備試験は突破できる!

予備試験は確かに難関ですが、その全貌を正しく理解し、それにむけた適切な準備をすることで、初学者でも短期での合格は可能です。

この記事のポイント

- 予備試験は「短答→論文→口述」の3段階構成

- 科目ごとに対策が異なり、特に論文が最大の山場

- 合格率は4%と見えるが、段階的にみれば20%前後で突破可能

- 最初から論文を見据えた学習が、結果的に最短ルート

- 加藤ゼミナールを受講して、誰でも合格に直結する効率的かつ効果的な学習を実現

とりあえずやみくもに学習を始めるのではなく、目標の全体像を知るということが、予備試験合格への第一歩です。

実務家弁護士T

社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格