弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

独立当事者参加には、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者」が「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加する」詐害防止参加(民事訴訟法47条1前段)と、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」が「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加する」権利主張参加があります。

本コラムでは、権利主張参加の要件について取り上げます。

権利主張参加の要件(民訴法47条1項後段)である、参加人の請求が本訴の請求と論理的両立し得ない関係にあることについては、①狭義の訴訟物の次元でのみ判断する見解と、②判決内容の実現可能性の次元まで含めて判断する見解があります。

①は、双方の請求が実体法上両立するか否か、換言すると、双方の請求が裁判上認容される余地があるか否かにより非両立性を判断します。

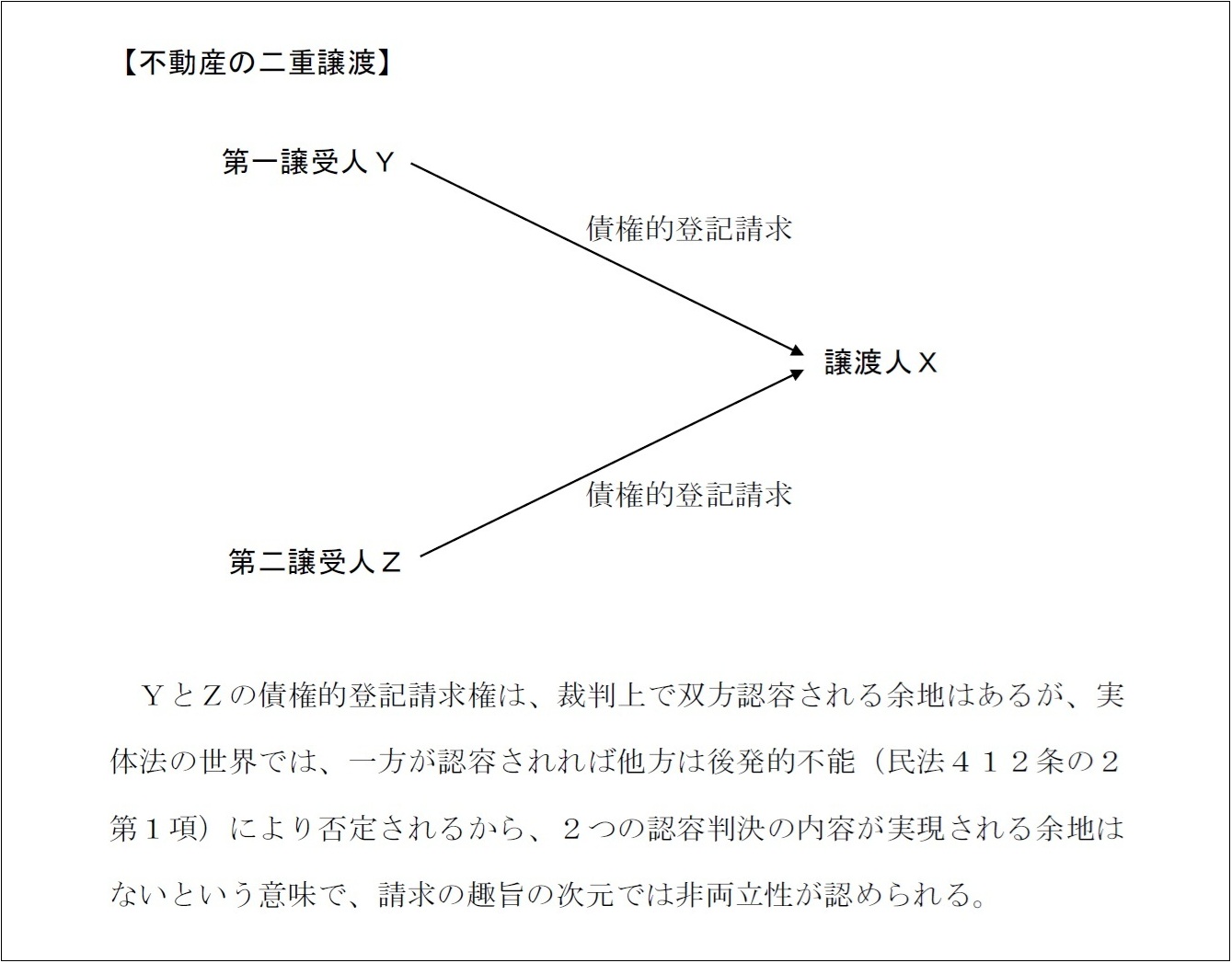

例えば、不動産二重譲渡の事例において、第一譲受人Yの譲渡人Xに対する債権的登記請求権と、第二譲受人Zの譲渡人Xに対する債権的登記請求権は、実体法上相互に両立(成立)し得るものであるから、非両立性は認められません。

②は、請求の趣旨の次元での非両立性を判断する見解とも呼ばれるものであり、双方の請求が裁判上認容される可能性があっても、それぞれの認容判決の内容が実現される可能性がないのであれば非両立性を認めるとする見解です。

上記事例では、仮に双方の請求が裁判上認容されても、一方の譲受人に対して移転登記がなされれば、他方の譲受人の債権的登記請求権は後発的履行不能により否定される(民法412条の2第1項)ことになるため、それぞれの認容判決の内容が実現される余地はありません。したがって、非両立性が認められます。

①と②は、双方の請求が裁判上認容される可能性がない場合に非両立性を満たすという点で共通します。①と②の対立が顕在化するのは、双方の請求が裁判上認容される可能性はあるが、それぞれの認容判決の内容が実現される余地がないという場合です(①では非両立性否定、②では非両立性肯定)。

<法律関係図>

<参考文献>

・三木浩一ほか「Legal Quest 民事訴訟法」第4版584~585頁

・高橋宏志「重点講義 民事訴訟法[下]」第2版補訂版504~505頁