弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

2025年4月1日、情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)が施行されました。

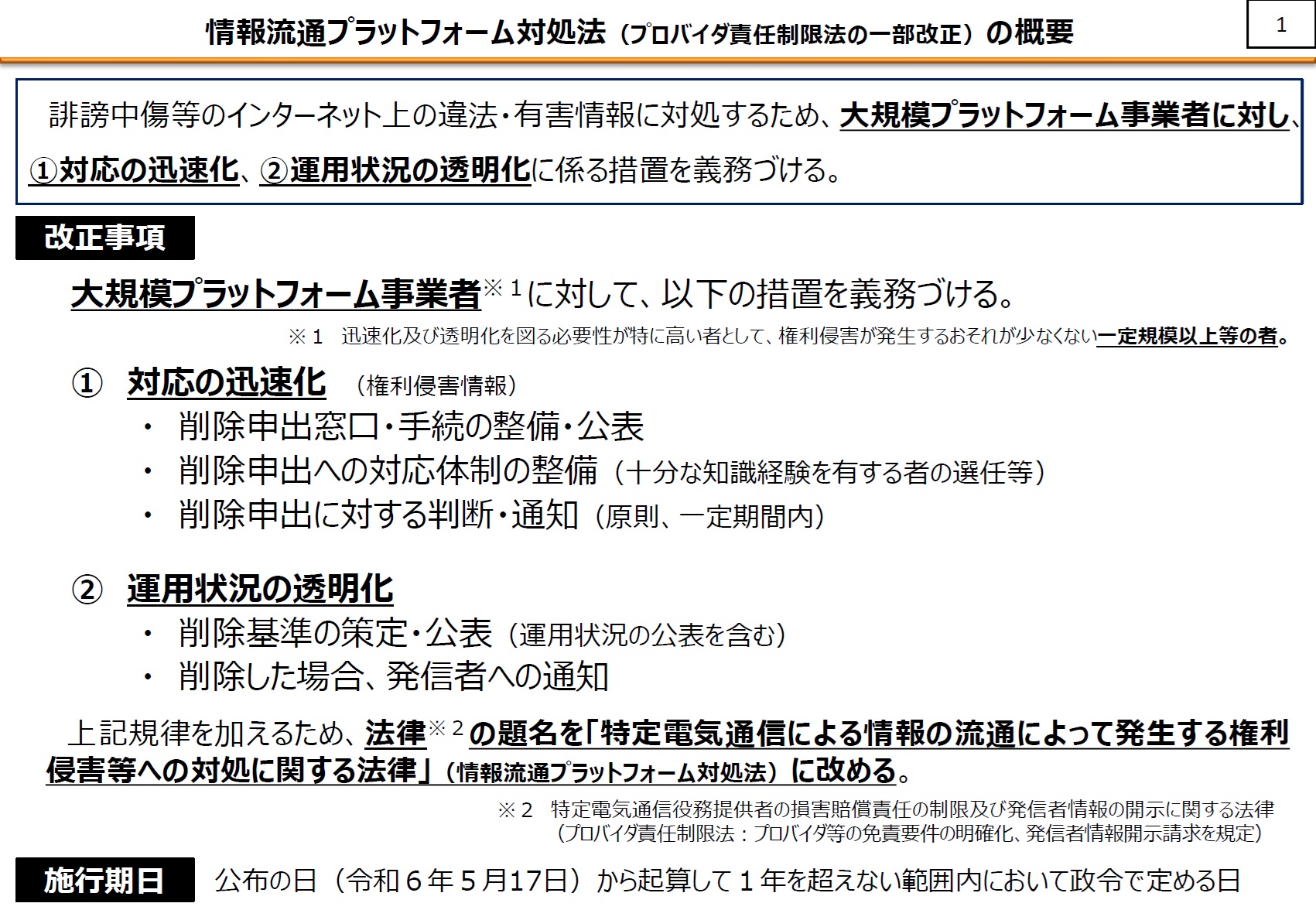

情報流通プラットフォーム対処法は、SNSをはじめとするインターネット上における誹謗中傷等の違法・有害情報が高止まりしている現状に対処することを目的として、旧法であるプロバイダ責任制限法から名称を変更し、旧法下における①損害賠償責任の制限、②発信者情報の開示請求等、③発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関する規定を引き継いだうえで、新たに、④大規模プラットフォーム事業者に対して「削除申出に対する対応の迅速化」と「削除運用の透明化」を図るための措置を義務付けるとともに、⑤総務大臣の是正命令に違反した場合における最大1億円の罰金についても定めています。

<2025年6月3日追記>

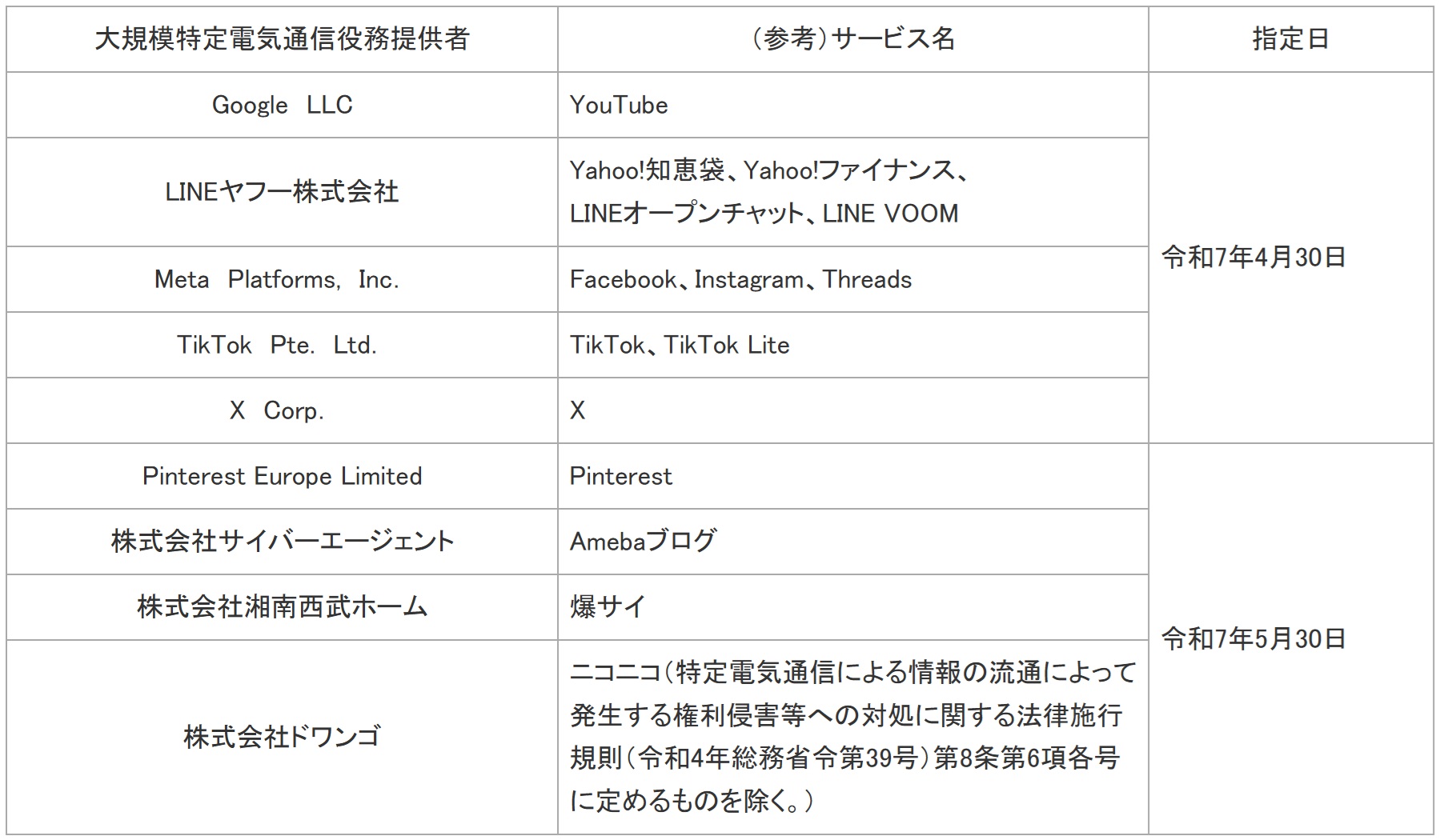

④及び⑤の対象となる大規模プラットフォーム事業者とは、法律上の正式名称を「大規模特定電気通信役務提供者」といい、これは総務大臣によって「大規模特定電気通信役務…を提供する特定電気通信役務提供者」として指定されたものを意味します。

現時点で、以下の9つの事業者が「大規模特定電気通信役務提供者」として指定されています。

出典:インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)

出典:情報流通プラットフォーム対処法の 省令及びガイドラインに関する考え方

.

憲法論としては、情報流通プラットフォーム対処法において新たに追加された④大規模プラットフォーム(以下、単に「プラットフォーム」といいます。)事業者に対する「削除申出に対する対応の迅速化」と「削除運用の透明化」を図るための措置の義務付け(以下、「規制④」といいます。)について、「表現の自由」を規定する憲法21条1項に違反するかが問題となります。

理論上は、プラットフォーム利用者の「表現の自由」と、プラットフォーム事業者の「表現の自由」の双方を問題にすることができます。

前者で論じる場合には、主として、プラットフォーム事業者に対する義務を定めるにとどまる規制④がいかなる意味でプラットフォーム利用者の「表現の自由」を制約するのかが問題となり、後者で論じる場合には、主として、プラットフォーム事業者自身にも「表現の自由」が保障されるのかが問題となります。

以下では、後者の構成について説明します。

.

1⃣プラットフォーム事業者自身にも憲法21条1項により「表現の自由」が保障されるか

まずは、プラットフォーム事業者自身にも憲法21条1項により「表現の自由」が保障されるかが問題となります。ここでは、グーグル検索結果削除請求事件最高裁決定(最三小判平成29年1月31日)を参考にして論じるべきです。

本決定は、インターネット検索サービスを提供する検索事業者(グーグル)に対する検索結果の削除を命じる仮処分命令の申立てがなされた事案において、㋐「検索事業者は、インターネット上のウェブサイトに掲載されている情報を網羅的に収集してその複製を保存し、同複製を基にした索引を作成するなどして情報を整理し、利用者から示された一定の条件に対応する情報を同索引に基づいて検索結果として提供するものであるが、この情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」ことと、㋑「検索事業者による検索結果の提供は、公衆が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」ことを認めたうえで、㋒「検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ、その削除を余儀なくされるということは、上記方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより、検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約でもあるといえる」と述べています。

出典:最高裁判所判例集

平成29年決定は、私人間における削除請求事件に関するものであることから、検索事業者による検索結果の提供が憲法21条1項により「表現の自由」として保障されるか否かについてまでは言及していませんが、「検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」ことや、「検索事業者による検索結果の提供は、…現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」ことを認めているため、プラットフォーム事業者自身にも憲法21条1項により「表現の自由」が保障されることを論じる際に参考にすることができます。

以下は、平成29年決定を参考にした論証例です。

.

2⃣規制④がプラットフォーム事業者の「表現の自由」に対する制約に当たるか

次に、規制④がプラットフォーム事業者の「表現の自由」に対する制約に当たるかが問題となります。

国家の干渉(国家の介入行為)が基本権に対する制約に当たる場合、制約の憲法的正当化が要求され、正当化審査をクリアしない限り当該制約は憲法違反と評価されることになります。それ故に、基本権に対する国家の干渉は当然に「制約」と評価されるのではなく、その干渉が基本権に対する制約といえるほど強いものであることが必要とされます(なお、いかなる強度・態様の干渉が制約と評価されるのかは、人権の性質によって異なります。)。

表現の自由では、その性質上、制約に当たる国家の干渉が広く認められており、間接的制約や事実上の制約であっても「制約」に当たると解されています。

規制④は、大規模プラットフォーム事業者に対して「削除申出に対する対応の迅速化」と「削除運用の透明化」を図るための措置を義務付けていますが、「○○の情報については、削除しなければならない」といった削除義務自体は定めていません(この点において、SNS事業者の削除義務を定めていた令和元年司法試験憲法の立法措置②とは異なります。)。制約の有無では、そのことを踏まえて、「削除申出に対する対応の迅速化」と「削除運用の透明化」を図るための措置の義務付けが、いかなる形でプラットフォーム事業者に対して削除申出に係る侵害情報の削除を義務付けることに繋がるのかについて丁寧に分析しながら論じることになります。

.

3⃣制約の憲法的正当化

そして、「表現の自由」に対する制約が認められた場合には、憲法的正当化を論じることになります。

制約の憲法的正当化には、形式的正当化と実質的正当化があるところ、規制④については、規制対象に関する定義規定の文言の明確性(憲法21条1項)を問題とする余地があります。

明確性の原則を論じる際には、規制④の名宛人が通常の判断能力を有する一般人ではなく大規模プラットフォーム事業者に限られているという特殊性も踏まえながら、当該定義規定の文言について、省令さらにはガイドラインまで参考にして明確性を認めることの可否についても言及するべきです。

すなわち、徳島県公安条例事件判決(最大判昭和50年9月10日)は、「ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによつてこれを決定すべきである。」と述べているところ、本判決において通常の判断能力を有する一般人が基準とされているのは明確性が問題となった公安条例が一般人を名宛人とするものであったことを踏まえて、名宛人が大規模プラットフォーム事業者という特定の属性の者たちに限定されている規制④については明確性を判断する際の基準となる者を「通常の判断能力を有する一般人」から「大規模プラットフォーム事業者」に変更する余地があります。憲法21条1項から導出される明確性の理論の根拠である萎縮効果除去の要請は、法令の名宛人についてしか問題とならないからです。そして、「大規模プラットフォーム事業者」を基準とするならば、省令さらにはガイドラインまで考慮することで文言の明確性を認める余地がでてきます。

この問題意識は、Y県立大学医学部が同大学医学部研究者だけを名宛人として制定した審査委員会規則の文言の明確性が問題となった平成21年司法試験憲法でも出題されており、同年のヒアリングでは、「例えば、文面上の違憲性の問題として、規則の「被験者の死亡その他…重大な事態」との文言の明確性が問題になり、これは必ずと言って良いほど受験者が書く論点だが、今回の問題の事例は、専門家である大学教授の間での基準であるので、いわゆる徳島市公安条例事件判決に言う「通常の判断能力を持つ一般人」の基準をそのまま適用するのは適切ではない。判決の事例との違いを意識せずに、機械的にそのまま判例の基準を書いて結論を出してあるようなものは、『不良』ということになる。」と指摘されています。

実質的正当化では、制約されている人権の性質と制約の態様を考慮して、違憲審査基準を定立することになります。

人権の性質では、前掲最高裁平成29年決定が「検索事業者による検索結果の提供は、公衆が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。」と述べていること、制約の態様では、主として表現内容規制であることに言及して、厳格審査の基準を定立することになると考えられます。

当てはめにおいては、規制の仕組み(いかなる目的で、何をどのように規制しているのか)を正しく把握したうえで、目的審査→手段適合性審査→手段必要性審査という流れで丁寧に論じることになります。

.

情報流通プラットフォーム対処法における規制④に似ている規制案は、フェイク・ニュース規制法案における選挙の公正の確保を目的とした「選挙運動の期間中及び選挙の当日の虚偽表現の削除義務及びフェイク・ニュース規制委員会による削除命令」という形で、令和元年司法試験憲法で出題されています。規制の目的・対象・方法等は異なりますが、プラットフォーム事業者を対象とした表現規制であるという点では共通しています。

インターネット上の表現規制は司法試験で頻出の問題意識です(司H20、司H23、司R1)から、情報流通プラットフォーム対処法における憲法上の問題点の概要もしっかりとおさえておきましょう。