弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

前回の法律コラムでは、弁護士でも弁護士法人でもない退職代行会社が、労働者において「〇年〇月〇日付で、勤務先を退職する。」というように完成した効果意思又は意思表示を、労働者の使者として勤務先に伝達するにとどまらず、退職に関する事項について代理人として交渉する場合には、「弁護士又は弁護士法人でない者」が「その他一般の法律事件に関して…(中略)…代理…(中略)…する」場合に当たり、弁護士法72条に違反する可能性が高いと説明しました。

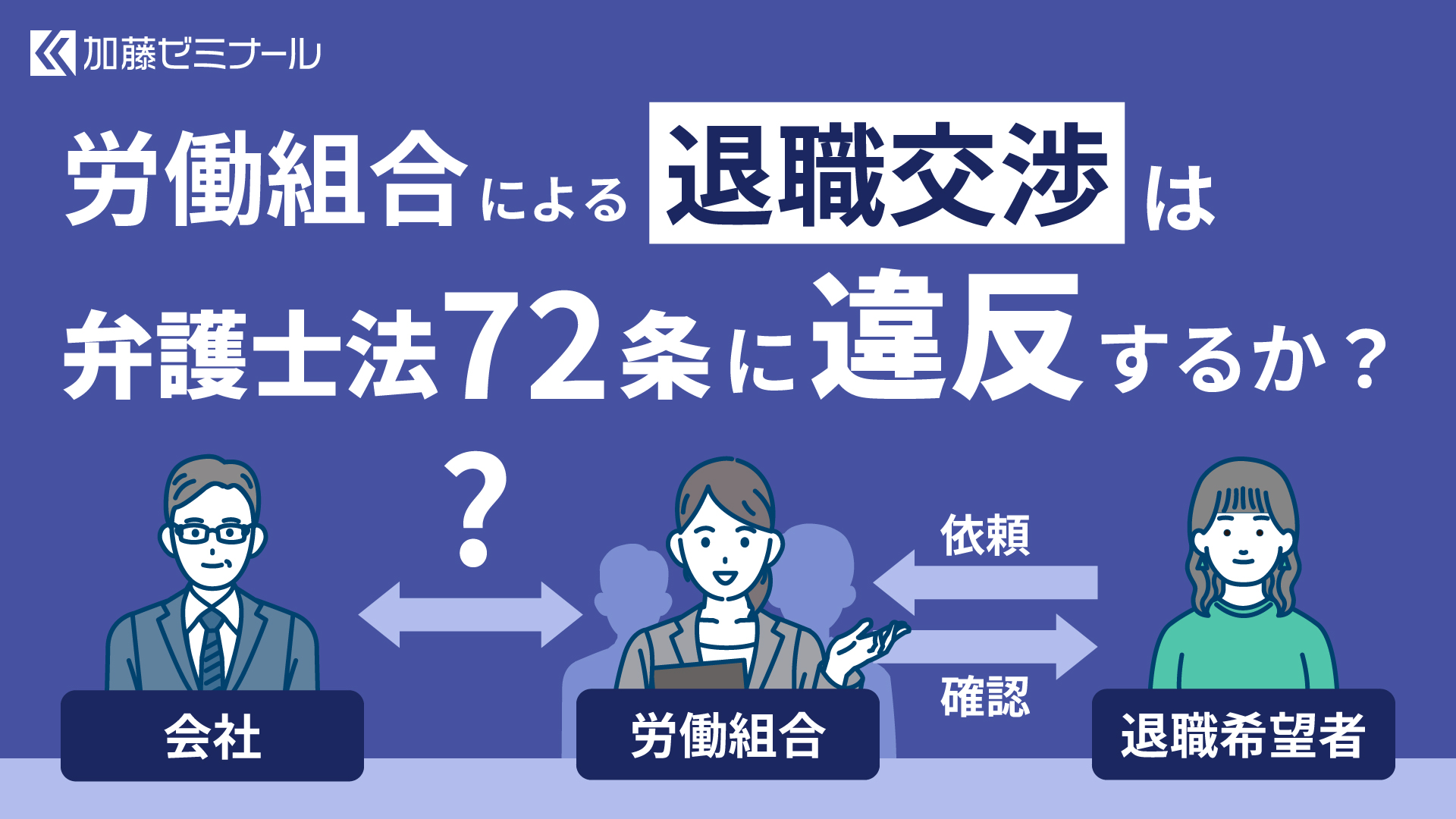

それでは、退職代行会社ではなく、労働組合が、その組合員である労働者のために勤務先との間で交渉をすることも、「弁護士又は弁護士法人でない者」が「その他一般の法律事件に関して…(中略)…代理…(中略)…する」場合に当たり、弁護士法72条に違反するのでしょうか?

労働組合は、その組合員である労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体であり(労働組合法2条1号本文参照)、組合員である労働者のために使用者との間で団体交渉を行い、一定の合意をすることを本来的な役割としているため、労働組合による団体交渉が非弁行為として弁護士法72条に違反するのはおかしいのでは?という違和感があると思います。

これについては、プレカリアートユニオン(拠出金返還等請求)事件(東京地判令和4年5月2日)が、弁護士法72条の趣旨に遡った上で、「労働組合である被告が組合員のために組合員の雇用主と団体交渉等を行って和解を成立させることは、みだりに他人の法律事務に介入する行為ということはできないし、これによって組合員その他の関係者らの利益を損ねたり、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げるものとはいえないから、弁護士法72条所定の『法律事務を取り扱』うことには当たらないものというべきであ…る…。」と述べ、弁護士法72条違反に当たらないと判示しています。

その後の控訴審判決(東京高判令和4年12月15日)でも、弁護士法72条違反に当たらないと判断されています。

もっとも、控訴審における弁護士法72条違反を否定した判断は、具体的な事実関係に着目した事例判断であるため、労働組合の実態(例えば、退職代行会社との繋がりが強く、実質的には退職代行会社に代わって交渉を行っているに等しいなど)や組合員が負担する拠出金の性質(例えば、拠出金が団体交渉の成果に対する報酬としての性質を有するなど)などの事実関係の如何によっては、労働組合の団体交渉等が労働組合の本来的な役割から逸脱するものであり、「みだりに他人の法律事務に介入する行為」に当たり、「これによって組合員その他の関係者らの利益を損ねたり、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げるもの」であるとして、「法律事務を取り扱」うことに該当するとして弁護士法72条違反となる余地もあると思われます。

.