高野 泰衡

加藤ゼミナール専任講師

司法試験や予備試験に真剣に取り組んでいるにもかかわらず、なかなか結果に結びつかないと感じることはありませんか?

このようなとき、多くの受験生は「もっと頑張らないと」と考えがちですが、重要なのは単なる努力の量ではなく「努力の質」を見直すことです。

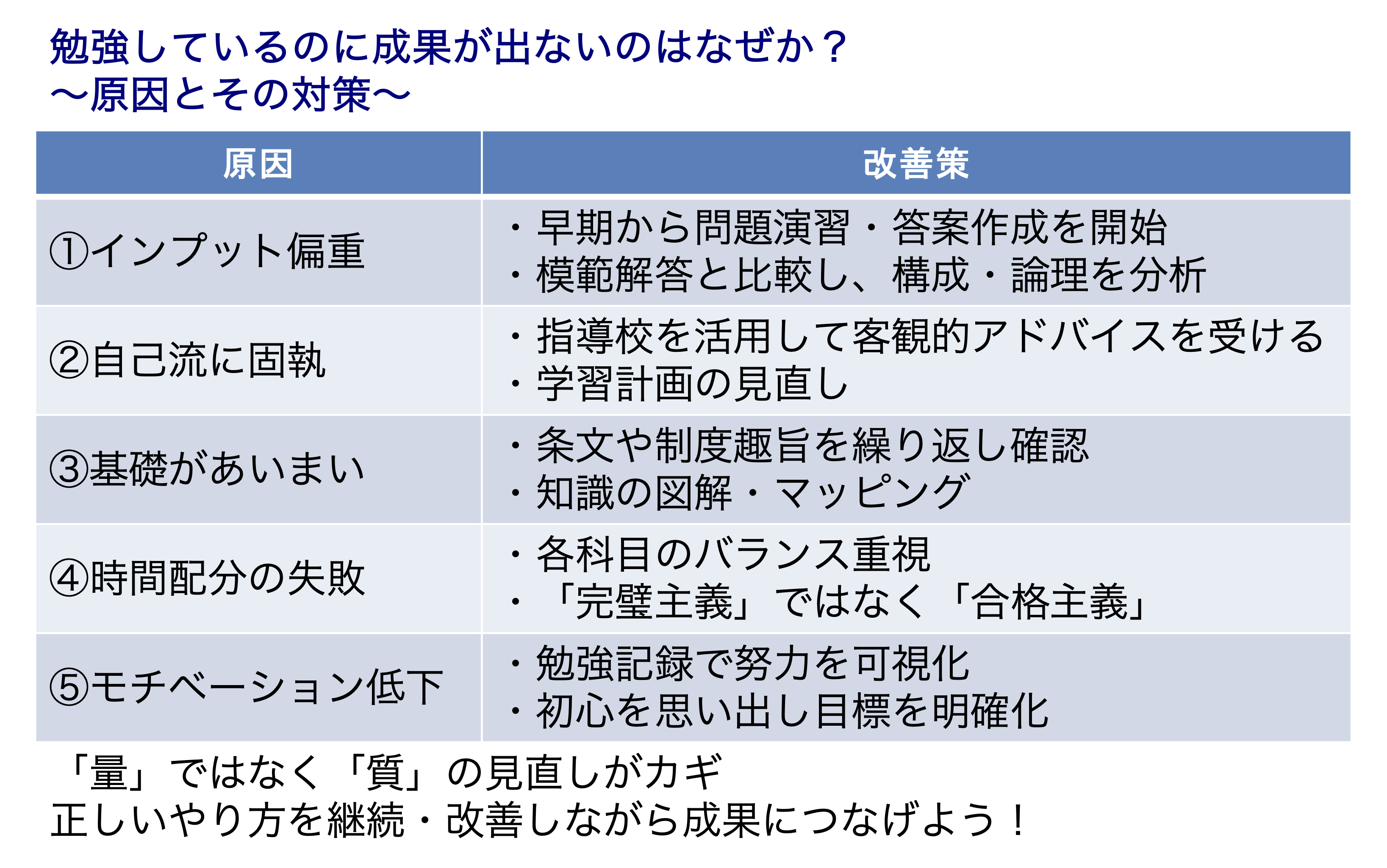

以下に、よくある5つの原因とその改善策を具体的に解説します。

.

1. インプット偏重によるアウトプット不足

<原因の詳細>

教科書を何度も読み返し、講義を繰り返し視聴することで「勉強しているつもり」になってしまっているケースです。

司法試験や予備試験は、具体的な事例問題に、法律を使って、妥当な解決策を導き出し、それを説得的に表現する力、アウトプットの力も必要です。

条文や判例など、基礎知識のインプットは前提として必要なのですが、インプット学習のみでは、知識が「頭の中にあるだけ」であり、実際に問題を解いたり答案を書いたりするアウトプットの力が鍛えられません。

「理解しているつもりだったのに、いざ問題を解こうとすると手が止まる」というのは、知識が使える形で定着していないことが原因です。

<改善策>

できるだけ早い段階から基礎的な問題演習や過去問演習を取り入れましょう。

自分が書いた答案を、合格者の答案例や講師の模範解答と比較し、構成や論理展開の改善点を分析しましょう。

問題を通じて、知識を「使える知識」へと昇華させましょう。

2. 自己流にこだわりすぎている

<原因の詳細>

自分にあった学習法を模索し、それに従うことも重要です。

しかし、すべて自分の感覚で勉強法を組み立ててしまい、結果として非効率な方法に固執してしまっている可能性があります。

特に独学の場合は、「自分なりにやっている」ことに満足してしまい、他者の意見や客観的な評価を取り入れる機会が少なく、成績が伸び悩んでしまいます。

<改善策>

受験指導校を活用し、プロの講師や合格者から客観的なアドバイスをもらいましょう。

学習計画や弱点分野を、講師や予備校のスタッフに見てもらい、軌道修正の機会を設けましょう。

合格に必要なものは何かを理解し、自分の学習スタイルを柔軟に見直すことも重要です。

3. 基礎があいまいなまま応用に走っている

<原因の詳細>

条文や基本的な概念、制度趣旨などの理解が不十分なまま、いきなり応用的な問題や高度な議論に取り組んでしまうケースです。

司法試験や予備試験はあくまでも法曹としての素養を試す試験ですから、基礎的な知識とそれを使った問題解決能力が試されます。基礎力の習得でほぼ合格は決まるといっても過言ではありません。

<改善策>

繰り返し条文、定義、制度趣旨を確認し、「なぜそうなるのか」という根本理解に努めましょう。

概念の関係性を図解したり、関連分野ごとに知識をマッピングしたりすることで、知識を体系化しましょう。

応用に進む前に、基礎に穴がないかを確認し、それを丁寧に埋めることが重要です。

4. 時間配分と優先順位づけの失敗

<原因の詳細>

特定の科目ばかりに多くの時間をかけ、苦手科目の克服が後回しになってしまう。また、すべてを完璧にやろうとして、結果的に中途半端になってしまうケースもあります。

<改善策>

司法試験や予備試験の科目は多く、その中で極端に苦手な科目を作らないことが重要です。

各科目の学習のバランス意識し、限られた時間を有効に配分するよう心がけましょう。

試験本番までの期間や試験種別(短答式、論述式など)に応じて、勉強の優先順位を柔軟に見直しましょう。

「完璧主義」ではなく「合格主義」の視点を持つことが重要です。

5. 精神的ストレスやモチベーションの低下

<原因の詳細>

試験に対する不安やプレッシャーから、非効率な勉強に陥ったり、集中力を欠いたりすることがあります。

さらに、「こんなに勉強しているのに結果が出ない…」という思いが、自己肯定感を下げてしまう悪循環に繋がります。

<改善策>

勉強記録をつけて、自分の努力と成長を「見える化」すると自己肯定感を保つことができます。

初心に帰り、法律家を目指した理由を再度確認し、合格後の自分をイメージしましょう。

6.まとめ 努力の「質」を変えよう

結果が出ないとき、多くの人は「量が足りない」と考えますが、本当に見直すべきは「質」であることが少なくありません。

自分の勉強法や取り組み方に、見落としている“非効率の原因”がないか、ぜひ一度立ち止まって見直してみてください。

着実な成果を得るためには、「正しいやり方で、継続的に改善していく姿勢」が何よりも大切です。