弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

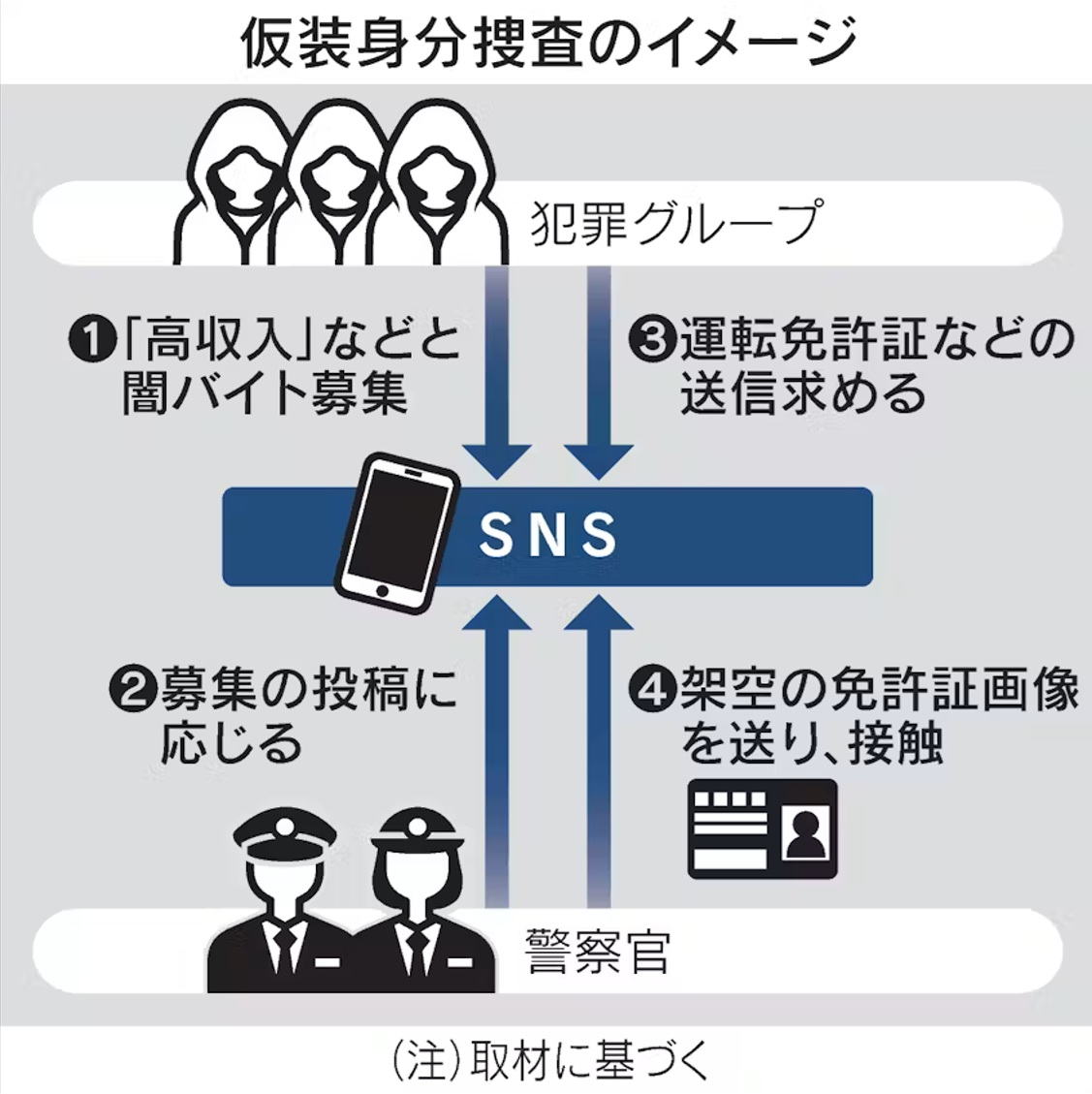

警視庁は、令和7年6月9日、警察官が「仮装身分捜査」により、SNSを通じて犯罪の実行役を闇バイトとして募集している「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」と接触し、うち実行役とみられる容疑者を同年5月に詐欺未遂容疑で逮捕したと発表しました。

「仮装身分捜査」とは、捜査員が仮装の身分を使用して捜査対象者と接触するなどして、情報・証拠の収集を行う捜査手法をいい、「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」とは、SNSを通じて募集する闇バイトなど緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団をいいます。

ここで、関連する捜査手法として、「おとり捜査」についても取り上げておきます。

「おとり捜査」とは、判例(最一小決平成16年7月12日)によれば、「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する」捜査手法をいい、機会提供型(捜査機関やその協力者による働き掛け行為の時点までに、対象者が、過去に同種同態様の犯行を反復継続している等、機会があれば犯行に出る見込みがあった場合)と犯意誘発型(そのような事情がなかった場合)に分類されます。

上記の定義から、「おとり捜査」では、「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、…相手方に…犯罪を実行するように働き掛け…る」ことが必要となります。

「仮装身分捜査」とは、捜査員が仮装の身分を使用して捜査対象者と接触するなどして、情報・証拠の収集を行う捜査手法ですから、捜査機関側が「相手方に…犯罪を実行するように働き掛け…る」ことが当然に伴うわけではありません。したがって、「仮装身分捜査」と「おとり捜査」は、一応区別される捜査手法であると理解するべきです。

もっとも、「仮装身分捜査」に「おとり捜査」が伴うという事態は、十分に考えられます。

今回の「仮装身分捜査」は、捜査機関が犯罪の実行役を集めているとみられるSNS上の投稿を捜査で把握 → 捜査員が架空の身分証を提示して応募して投稿者側と接触 → 犯罪の予兆を察知し着手前に実行役を詐欺未遂容疑で逮捕、という流れで行われています。

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD0916S0Z00C25A6000000/?n_cid=SNSTW006&n_tw=1749462087

警視庁は、事件や捜査の詳細を明らかにしていませんが、捜査員が架空の身分証を提示して応募して投稿者側と接触することは、「捜査機関…が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け…る」ことに当たりますから、その相手方が詐欺の実行に出ようとしたところで現行犯逮捕等により検挙したのであれば、機会提供型の「おとり捜査」が伴っていることになります。

これに対し、実行犯として逮捕された容疑者が、仮装身分捜査の対象である「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」のメンバーではなく、闇バイトに応募した者である場合には、捜査機関が犯罪を実行するように働き掛けた対象者を逮捕しているわけではありませんから、おとり捜査には当たりません。

強制処分法定主義

強制処分法定主義(刑事訴訟法上197条1項但書)のもと、「強制の処分」については、刑事訴訟法に「特別の定」が必要です。

仮装身分捜査については、刑事訴訟法に「特別の定」がありませんから、仮に仮装身分捜査が「強制の処分」に当たるのであれば、仮装身分捜査を行うことは強制処分法定主義違反として違法になります。

仮装身分捜査では、身分を仮装するために架空の氏名や顔写真を記載した運転免許証・マイナンバーカードといった架空の公的身分証の作成を伴うのが通常であるため、捜査機関が自ら公文書偽造罪(刑法156条)という犯罪を行っているという問題(捜査の公正に反するという問題)や、犯罪被害を助長するリスクがあるといった問題がありますが、「強制の処分」に当たるかは、捜査対象者の権利・利益侵害を基準として判断されるため、これらの問題点は、「強制の処分」該当性では問題とせず、任意捜査の限界で初めて問題にするべきです。

おとり捜査においても、「強制の処分」該当性では対象者の意思決定の自由の侵害を問題とし、捜査の公正に反することと捜査機関が自ら法益侵害又はその危険を惹起していることは任意捜査の限界で初めて問題とするため、この点は仮装身分捜査とおとり捜査で共通しています。

仮装身分捜査の「強制の処分」該当性の判断においては、対象者のプライバシー侵害を問題にすることになると思われますが、重要なプライバシーの侵害まで伴うとは考え難いので、「強制の処分」に当たらないと判断することになると考えます。

任意捜査の限界

任意捜査は、「必要な」限度でのみ許容されます(刑事訴訟法197条本文)。これを、任意捜査の限界といいます。

昭和51年最決(最三小昭和51年3月16日)は、「強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。」と述べています。

これは、任意捜査には相手方の法益侵害(又はその危険)が伴うことを根拠として、捜査比例の原則に従い、捜査の必要性と相手方の法益侵害を比較衡量することで任意捜査の限界を判断する手法です。通常は、この判断枠組みが用いられます。

しかし、おとり捜査については異なります。

川出敏裕「判例講座 刑事訴訟法」〔捜査・証拠篇〕第2版239~249頁では、おとり捜査については、他人(国家)から干渉を受けない犯罪を行うかどうかを意思決定する自由は法的保護に値しないとの理由から、「おとり捜査の相手方について、法的に保護すべき権利・利益の制約を想定することは困難である。そうだとすると、おとり捜査により、相手方の意思に反した権利・利益の制約は生じていないことになる」として、「強制の処分」該当性を否定しています。

その上で、任意捜査の限界については、相手方には法益侵害が生じていないとの理由から、捜査の必要性と相手方の法益侵害を比較衡量する昭和51年最決の判断枠組みは用いずに、「本来、犯罪を取り締まるべき国家が、一種の詐術を用いて相手方を犯罪へと導く点において、捜査の公正さに反する」ことと、「おとり捜査によって、刑罰法規…が保護する法益の侵害が生じる」ことの2点を理由に、「おとり捜査が適法か否かは、この2つの要因の存在を前提としたうえで、なお、おとり捜査を許すべきだといえるだけの必要性があり、かつ2つの要因を考慮したうえで、具体的なおとり行為が相当といえるか否かで決まることになる」と解しています。

仮装身分捜査については、おとり捜査と異なり、相手方のプライバシー侵害が伴い得るものの、そこが問題の本質ではないため、おとり捜査と同様、捜査の必要性と相手方の法益侵害を比較衡量する昭和51年決定の判断枠組みではなく、仮装身分捜査に伴う問題点に着目した固有の判断枠組みを用いるべきであると考えます。

具体的には、仮装身分捜査には、一種の詐術や犯罪(公文書偽造など)を用いて相手方に接触するという点において捜査の公正さに反するうえに、犯罪被害の発生に繋がるリスクがある(捜査員が闇バイトへ応募する類型の仮装身分捜査の場合)という2つ問題点があることに着目し、その任意捜査の限界は、仮装身分捜査を許すべきだといえるだけの必要性があり、かつ、捜査の公正・犯罪被害の助長という問題を考慮したうえで相当といえるか否かで判断するべきであると考えます。

おとり捜査は、平成22年(司法試験)、平成24年(予備試験)、令和4年(司法試験)に出題されている頻出論点ですから、関連する捜査手法である仮装身分捜査の問題点についても、しっかりとおさえておきましょう。