弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

2025年4月25日、法務表のwebサイトで司法試験CBTシステム(体験版)が公開されました。

→ https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html

短答試験と論文試験の双方について体験版が公開されていますが、本記事では、論文試験のCBTシステムの特徴と問題点を取り上げたうえで、CBT試験導入に伴い試験対策や試験傾向が変わるのかについて説明いたします。

<CBTシステムの特徴>

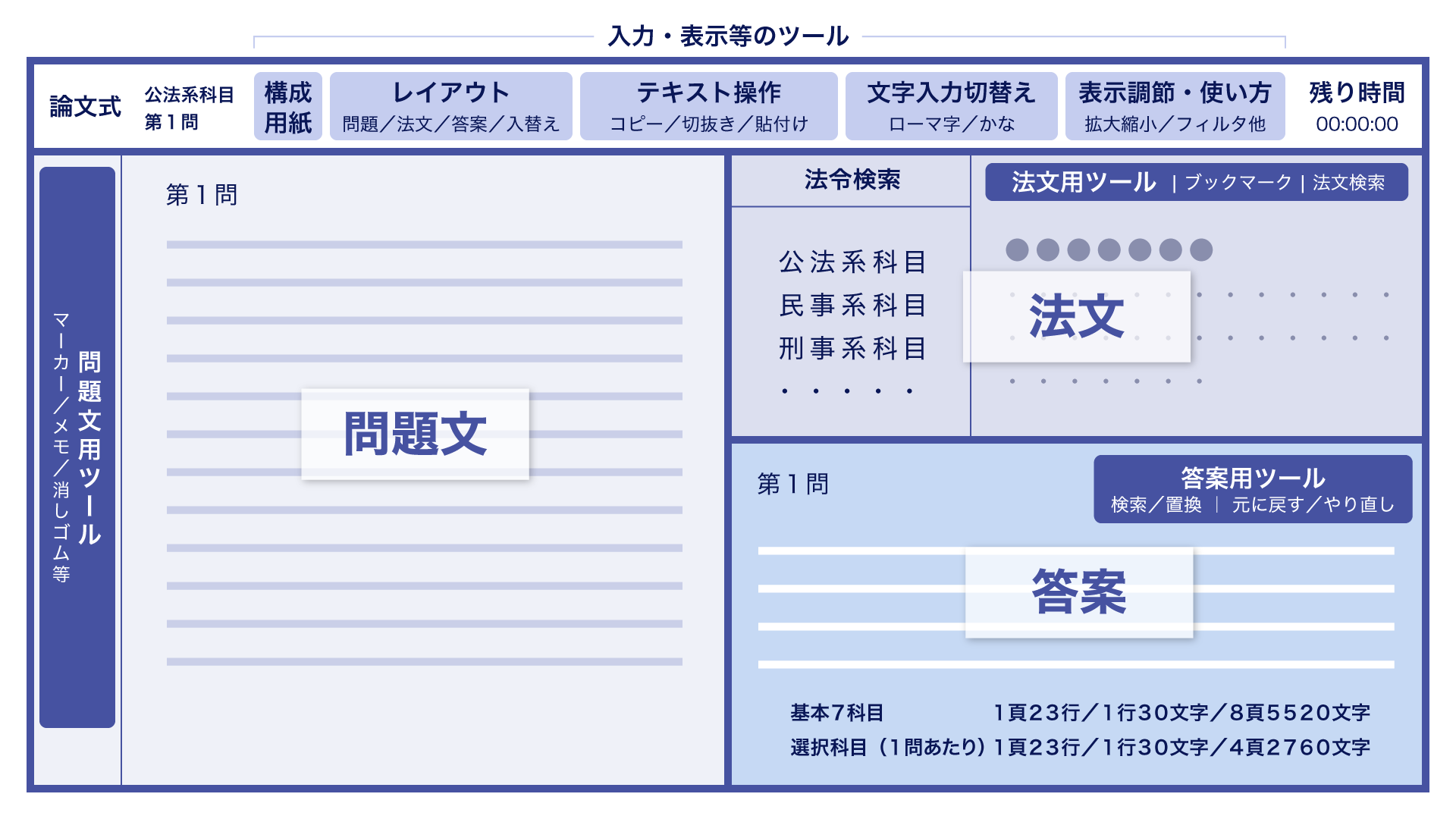

論文式のCBTシステムでは、①画面上に全体ツール、②画面左に問題文エリア(問題文及びツール)、③画面右上に法文エリア(法令一覧及び法令)、④画面左下に答案エリアが設置されています。

⑤構成用紙は、デフォルトでは表示されておらず、①全体ツールにおいて「構成用紙」ボタンを押すと表示されます(※後述する通り、構成用紙が紙媒体でも配付されることになったため、⑤構成用紙の機能を使う人はまずいないと思われます。)。

(全体ツール)

1⃣「入替え」機能により、②問題文エリア、③法文エリア及び④答案エリアの並びを変えることも可能です。

2⃣「問題」「法文」「答案」を押すと、押したエリアが隠れます。例えば、「法文」を押すと、画面左には問題文だけ、画面右には答案だけが表示されることになります。

3⃣「コピー」「切取り」「貼付け」もありますが、マウスを使って行うことになるので、全体ツールにおける「コピー」「切取り」「貼付け」を押すことはまずないと思います。

4⃣「拡大」「縮小」機能もあり、画面全体の一覧性を高めるために、「縮小」機能を使うことをおすすめいたします。

5⃣「フィルタ」「配色」は、おそらく視覚障害等を有する受験者への配慮として設けられた機能であると思われます。

(問題文)

1⃣ 左右の余白がないので、余白へのメモ書きはできません。

2⃣ 問題文のコピーは不可です。

3⃣ 問題文を1ページ(縮小機能を使っても最大2ページ)ずつしか閲覧できないため、特に行政法において個別法と問題文を同時に参照することができないという点が非常に厄介です。

4⃣ マークは1行ずつしか引けません。(ドラッグして一気に数行分マークを引くことはできません)。

5⃣ 戻るボタンがないため、書込みやマークを消す際には、消しゴム機能を使う必要があります。

6⃣ 問題文ごとに下部にページ数が振られていないので、ページの境界が不明です。左にページ数が表示されますが、それでも不明瞭です。

(答案)

1⃣ 合計8枚、1枚23行、1行30文字、最大5520文字

2⃣ デフォルトだと答案右端を表示しきれないので、縮小機能を使う必要あります。

ただし、CBTテストセンターにおけるパソコン(19インチ以上や23インチ以上)では、縮小機能を用いなくても答案右端まで全部表示されるかもしれません。

3⃣ デフォルトだと、23行のうち8行しか表示されません。縮小機能&画面の引伸ばし機能を使えば、23行分表示できます。

4⃣ 答案内でのコピー&ペーストは可能です。

5⃣ 条文をコピーして答案にペーストすることも可能です。

6⃣ 問題文をコピーして答案にペーストすることはできません。

7⃣問題文のコメント機能におけるコメントは、コピーして答案にペーストすることができます。

(条文検索)

1⃣ 他の法令に移動した場合、その前に閲覧していた法令の画面の位置はリセットされます。

例えば、民法100条の参照途中で他の法令に移動し、民法に戻ると、民法の一番最初の画面(民法の目次の一番最初)が表示されます。

2⃣ 条文単位でのブックマーク機能があります。

上記1⃣の問題があるため、他の法令に移動する際にはブックマークを使うことになります。

3⃣ 英数字による検索はできません。

検索機能では、条文番号だけでなく、目次、条文の見出し、条文の本文にも対応しています。

しかし、条文番号も含めて数字については、漢数字でなければ検索にヒットしません(例えば、100条と入力しても100条には移動しません)。

(構成用紙)

1⃣ デフォルトでは表示されず、構成用紙ボタンを押すと表示されます。

2⃣ 問題文、構成用紙、答案を同時に閲覧することはできません。

構成用紙の表示方法は「左配置」「全画面」「右配置」の3つですが、「左配置」だと問題文が丸々隠れる(問題文にかぶさる形で構成用紙が表示される)、「全画面」だと問題文も答案も見えない、「右配置」だと答案が見えないです。

3⃣ 上記の2⃣の致命的欠陥があるから構成用紙を使う機会はほぼないです。

おそらく、構成用紙に構成を入力するのではなく、『答案用紙に直接構成を入力して、その構成に肉付けする形で答案作成を進める』という方法が主流になると思われます。

あるいは、構成用紙は紙媒体でも配布されるため(司法試験等のCBT方式の導入に関するQ&A 令和7年5月27日更新 Q&A8参照)、紙媒体の構成用紙を使うのもありです。

<CBTシステムの問題点>

現在公開されているCBTシステムの体験版に関する大きな問題点は、4つです。

1つ目は、問題分析のやり難さです。

問題文が紙媒体で配布されないため、従来のように問題文に直接書き込んで問題分析をすることができません。

マーカー機能に加えて、ペンシル機能もありますが、マウスで操作することになるので、ペンシル機能を使ってメモ書きをすることは現実的ではありません。

もっとも、コメント機能を使って、問題文の任意の場所にメモ書きをすることができます。この機能は、あまり注目を浴びていませんが、問題分析のやり難さをだいぶ改善してくれると思います。

2つ目は、条文検索のやり難さです。

CBT試験では、司法試験六法は配付されず、PC画面の右上に表示される条文ボックスで条文検索することになります。

紙媒体の六法に比べて一覧性が著しく低下します。

ブックマーク一覧の右隣に「検索」ボタンがあり、条文番号やキーワードで検索して該当条文を移動できるとは思いますが、それでも紙媒体の六法に比べると条文は探しにくいです。

特に、条文の量が多い民法と、条文の量と組み合わせが多い会社法では、これまで以上に条文を記憶しておく必要が高くなります。

3つ目は、答案構成のやり難さです。

もっとも、令和7年5月27日更新の「司法試験等のCBT方式の導入に関するQ&A」によれば、紙媒体の構成用紙も配付されるとあるため、答案構成のやり難さはだいぶ解消されることになると思われます。

私だったら、答案構成については、構成用紙を用いることなく、画面右下の答案エリアに直接構成を入力する形で行い、問題分析と答案構成を終えたら、答案エリアに入力してある答案構成に肉付けをする形で答案作成を進め、紙媒体の構成用紙を用いるのは、民事系などで法律関係図を書く場合に限ると思います。

4つ目は、答案の文字数が少ないことです。

基本7科目では、

選択科目では(1問当たり)、

紙媒体の答案に手書きするのであれば、紙面よりも時間が足りないことのほうが圧倒的に多いのですが、CBT方式の場合に、手書きに比べてはるかに答案作成の速度が上がるため、時間よりも紙面が足りないという事態に直面することが多くなります。

その分だけ、簡にして要を得た答案を書く必要があります。そのためには、文章力を鍛えるとともに、問われていることの本質を捉える分析力を鍛えることも必要になってきます。

特に選択科目については、問題がシンプルである一方で制限時間が長いため、手書きの場合でも4頁で書き切ることが難しいことが多いので(基本7科目は平均5枚の私でも、労働法では1行35文字くらいで4頁の最後まで書きました)、基本7科目よりも、文章力と分析力が必要になると思われます。

CBT試験の導入に伴い、普段の学習の在り方も変わるのか?

このような疑問や負担を抱いている受験生の方は、決して少なくないと思います。

確かに、答案練習については、CBT試験と同様の環境で行う必要があります。加藤ゼミナールでも、今年7月下旬のリリースを目途に、CBTシステムの開発・導入を進めています。

しかし他方で、答案練習以外の勉強までデジタル化する必要があるかといえば、そんなことはありません。

アウトプットがデジタル化するからといって、インプットまでデジタル化する必要はありません。

紙媒体のテキストを使って勉強をしている人は、これまで通り、紙媒体のテキストを使った勉強を続けましょう。

脳科学的にも、パソコン等のタブレット上の画面に比べて、紙媒体の方が、情報を正しく認識し、かつ、記憶もしやすいといわれています。

もっとも、次の項目で述べる通り、CBT試験の導入に伴い、理論重視の問題傾向になると考えられるため、判例や学説の規範だけを表面的に記憶している勉強では太刀打ちできない出題がなされる可能性があります。したがって、判例・通説と反対説の対立軸や、判例・通説の理論的根拠といったことについても、ちゃんと勉強しておく必要があります。

司法試験・予備試験では、CBT試験の導入に伴い、理論重視の問題傾向になると考えられます。

1行30文字×23行×8頁(5520文字)という字数制限の下では、事務処理型の問題を出題することが困難であるとともに意味もないので、深く考えさせる問題を出題したほうが、受験者の適性を正確に測ることができると考えられるからです。

司法研修所の起案のように、設問ごとに枚数制限が設けられる可能性も視野に入れておくべきです。

もっとも、事務処理型から理論重視型の問題への変遷は、既に始まっています。

新司法試験では、平成23年頃から平成29年頃までは、多論点型の事務処理重視の出題が続き、検討事項を拾い切るためには抽象論をぎりぎりまで圧縮して書くというスタイルが流行りました。

ところが、平成30年からは、刑法の出題の形式と傾向が激変し、大問形式から複数設問形式になるとともに、学説対立をはじめとする多角的検討を求めるなど、理論重視型の問題に一変しました。その1年後には、刑事訴訟法でも学説対立が出題されており、刑事系全般が理論重視の問題にシフトしました。

また、近年の司法試験では、刑事系に限らず、公法系でも民事系でも、特定の判例や学説を正面から出題したり、現場思考問題を出題する傾向が強くなっており、「判例・通説の規範だけを書き、当てはめで問題文の事実を使いまくって加点要素を積み上げる」という、パワープレイは通用しなくなってきています。

特に令和6年司法試験の民事系と刑事系では、理論重視の出題傾向が非常に強くなっているといえます。

このように、事務処理型から理論重視型の問題への変遷は既に始まっており、CBT試験の導入に伴い、理論重視の傾向は維持されるとともに、より一層強くなると考えられます。

だからこそ、受験技術に逃げるのではなく、これまで以上に判例や学説としっかり向き合って深い知識と思考力を身に付ける必要があるわけです。

なお、予備校本から基本書に乗り換える必要はありません。理論重視の問題でも、予備校本レベルのことをちゃんと身に付けておけば、十分対応することができます。判例・通説の規範だけを表面的に記憶するという、極端な勉強法はもう通用しないというだけです。

CBT試験導入に伴い、高齢者受験生にとっては不利になるのか?

こうした不安を抱いている方も、いらっしゃるかもしれません。

私はむしろ、高齢者受験生にとって有利になると考えています。

確かに、パソコンに不慣れな方にとっては、不利になります。

しかし、実務では必ずパソコンを使うわけですから、司法試験・予備試験を目指すのであれば、パソコンが使えない・苦手であるなんてことは言ってられません。

また、試験傾向が理論重視であるために事務処理負担が軽減することは、高齢者受験生にとって有利であるといえます。

さらに、年齢を重ねるごとに手書き速度が遅くなりますし、肩・肘・手首などに大きな負担がかかることもありますから、こうした負担等が無くなるという意味でも、有利であるといえます。