弁護士深澤 直人

加藤ゼミナール専任講師

1. はじめに

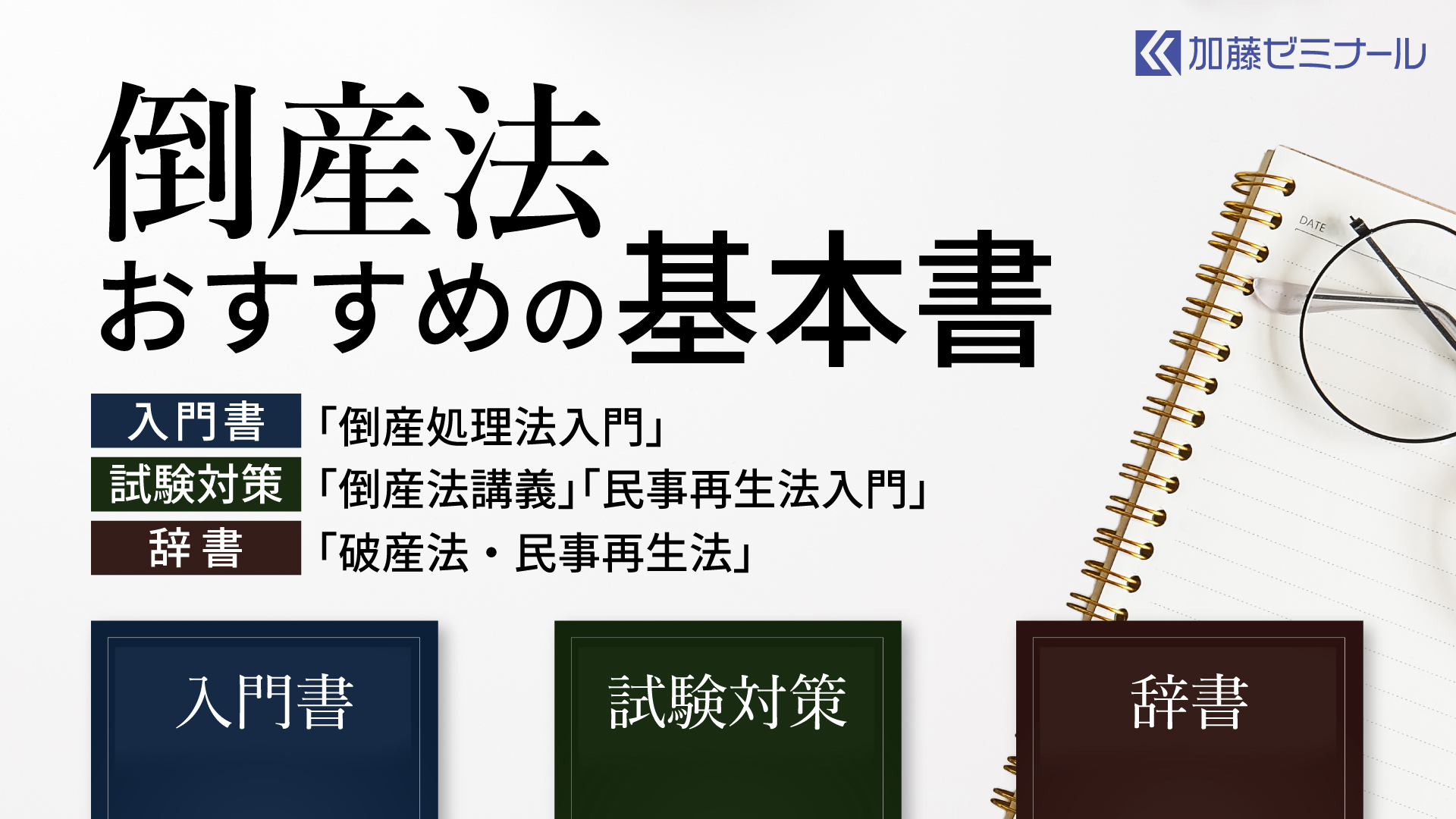

今回は、倒産法の基本書について簡単にではありますが、紹介させて頂きます。

初学者向けの入門書から、試験対策用まで、用途に応じて紹介できればと思います。

2.初学者向けの入門書

初学者向けの入門書としては、山本和彦(2024)『倒産処理法入門』有斐閣が定番どころかと思います。私も、まずはじめににこの書籍を読み、倒産処理法の全体像をつかんでから、予備校教材・基本書での学習をしていました。

ただ、” 司法試験 “との関係でいうと、私的整理、倒産ADR、会社更生手続、特別清算手続、金融機関の破綻処理及び国際倒産に関する章は読まなくていいかなと思います。司法試験との関係でいうと、本書を読む目的はあくまで倒産処理制度の概要、破産手続の概要及び民事再生手続の概要をつかむというところにあるからです。

最初は、難しいことを理解しなくていいので、とにかく大枠をつかむことを意識するとよいかなと思います。

3. 試験対策用

(1)破産法・民事再生法全般

ア.野村剛司/森智幸(2022)『倒産法講義』日本加除出版

『倒産処理法入門』を読み終えた後は、『倒産法講義』を読み進めていくのがよいと考えております。

本書は、図が沢山用いられているので、入門書を読んだばかりの方でも読み進めることができるかと思います。また、近年の司法試験では実務運用を問う問題が多く出題されているところ、本書は実務運用についても一部触れているので、近年の司法試験にもマッチしています。さらに、条文もしっかりと明示されているので、テキストを読み、そこで明示されている条文を引く、という学習をすることが可能です。これにより条文検索能力も鍛えることができます。

ただ、以下の2点に注意する必要はあるのかなと思います。

イ.山本和彦+中西正+笠井正俊+沖野眞巳+水元宏典(2015)『倒産法概説<第2版補訂版>』弘文堂

『倒産法概説』も有名どころかと思います。

私の使用方法で恐縮ですが、私は、本書を論証作成や予備校の論証の検証(正確かを確かめるため)に用いておりました。一文一文が簡潔にまとめられているので、司法試験との関係で使用しやすい印象でした。

また、入門書で紹介した『倒産処理法入門』の著者である山本和彦先生が本書の共著の1人ですので、両書籍の相性はいいです。

ただ、本書の構成が、倒産実体法・倒産手続法という独特の構成のため、体系的に読み進めていくのが少し難しいかもしれません。そのため、本書は、倒産法をある程度理解した中上級者向けの書籍と考えております。

(2)民事再生法

民事再生法については、松下淳一(2014)『民事再生法入門<第2版>』有斐閣を強くお勧めします。

本書の良いところは、①全体で215頁とコンパクトにまとめられているところ、②文章が平易で理解しやすいところにあるかと思います。民事再生法については手が回らない受験生も多くいますので、本書をマスターするだけでも十分合格レベルに到達するかと思います。

ただ、本書も論証という形で記載されていない箇所があるので、更に上位を目指すためには、ご自身で論証を用意する必要があるかと思います。

4. 辞書用

辞書用として何か書籍を用意するのであれば、伊藤眞(2022)『破産法・民事再生法』有斐閣がいいかなと考えます。

本書は、約1400頁もあるので、普段使いというよりは辞書的に扱うのがベターかと思います(本書を普段使いする時間があるのであれば、他の科目にもっと時間を割いた方が合格可能性が高まると思っています。)。