弁護士加藤 駿征

加藤ゼミナール専任講師

今回は、司法試験対策として経済法の勉強方法と2025年版の加藤ゼミナールにおける経済法の講義についてご紹介したいと思います。

1.試験対策としての経済法

経済法は、出題される条文が限定されており、記憶する事項が少ないといわれています。また、同じ条文が繰り返し何度も出題されており出題パターンも限られているため、過去問を繰り返し解き、各条文の出題のされ方を把握することが重要です。

したがって、効率的な試験対策のステップとしては、以下の順序と考えます。

①薄い入門書等を用いて経済法の全体像やコアとなる考え方をインプット。

②繰り返し過去問を解くことで、アウトプットを練習

他の科目では、基本書や判例百選等を熟読して深い次元で①のインプットを行うことも試験対策として重要になることもありますが、経済法の試験対策においては、②のアウトプットの練習が①のインプットよりも重要ですので、早めに過去問にチャレンジすることが合格への近道であると考えています。

加藤ゼミナールでは、①のインプットが経済法速習テキスト講座、②のアウトプットが経済法過去問講座と紐付いています。

2.インプットについて

厚い基本書を用いてインプットを行うことはおすすめしません。なぜなら、上述のように出題範囲が限られていることから試験対策としてはおよそ関連性がない記載を多く読まなければならないことになるからです。薄い入門書やテキストを用いて勉強をすることをおすすめします。

私の担当する経済法速習テキスト講座では出題可能性が高い部分のみを抜粋してテキストを作成し、また論証パターン等も入れ込んでいますので、効率的なインプットができます。

以下、私のテキストの2025年版での主要な改訂点をご紹介します。

①最新の判例百選の反映

今回2025年版の作成にあたって、2024年8月に改訂された経済法判例百選(第3版)を私の方で読み直し、反映できる限りでテキストに反映していますので、私のテキストを利用していただければ判例百選の重要なものについて最新の判例も含め触れることができます。

また、重判の事例についても必要な範囲でテキストに反映しています。

②非ハードコアカルテルの記載の拡充

近年非ハードコアカルテルについては、令和5年には、司法試験と予備試験(ただし、予備試験では事業者団体をからめての出題でした。)の双方で出題されるなど、出題可能性が高まっている反面、苦手意識をもつ受験生も多いとお聞きしています。

そこで、非ハードコアカルテルの分野については、改訂にあたって、百選の事案を長めに引用する、解説を拡充するなどして、具体例を交えながら丁寧な解説になるように心がけました。

③課徴金の記載の拡充

課徴金についても苦手な受験生が多いと聞いておりますが、直近の令和6年の司法試験で出題されるなど無視できない分野と考えられます。

基本的には、条文をひければ十分な問題が出題されることが多いので、令和6年に出題された部分も含めて条文を丁寧にテキストでも引用し、条文のどの部分の文言に着目すればいいのかについて、わかりやすい解説になるよう記載を拡充しました。

3.アウトプットについて

アウトプットについては、過去問対策が何よりも重要であり、市販の問題集を解き、広く問題のパターンにあたるよりも、過去問で出題されているパターンを繰り返し何度も解くことの方が効率的な対策と考えます。

また、問題の解き方としても、年度ごとに解くのではなく、ある程度カテゴリーごとに問題を繰り返し解いた方が効率的に出題パターンをつかみやすく、効率的な対策ができると思います。

例えば、私が作成したランク表では、ハードコアカルテル、非ハードコアカルテル・企業結合、不公正な取引方法・私的独占、事業者団体の4つのカテゴリーで過去問の問題を分類していますので、まずは各カテゴリーごとにAランクの問題を解くことをおすすめしています。

ランクについては、概ね以下の基準で選定しています。

Aランク:基本的な問題や出題汎用性の高い問題

Bランク:やや応用的だが、取り組むべき価値のある問題

Cランク:ややイレギュラーな問題や他のランクの問題のやきなおし的な問題

少なくともAランクの問題については司法試験までに2回は答案構成だけでもかまわないので取り組むことをおすすめする一方で、Cランクについては余裕があれば取り組むといった程度でいいのではないかと思います。

なお、ランク表については、同じタイプの問題が同ランクに極力重ならないように毎年入れ替えを行いながら作成をしています。

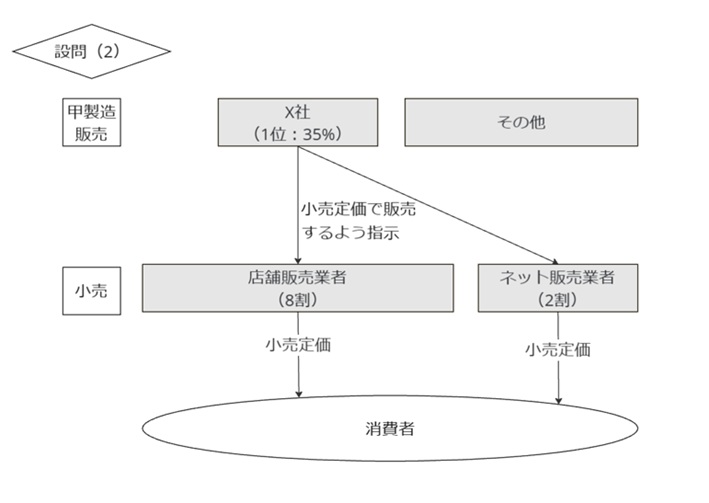

2025年版の経済法過去問講座からは、解説を全面的に見直して、よりわかりやすい記載になるよう心がけた他、事案の概要図を作成して挿入するようにし、事案の概要が図をみて一目でわかるような形式に改訂しています。

例えば、以下は令和6年予備試験の設問(2)の概要図になります。

4.最後に

受験生は、基本科目の対策を中心的に行うため、経済法等の選択科目の対策にとれる時間はどうしても短いものになりがちですので、上記を参考に効率的な対策をしていただきたいと考えており、私の担当する講座がその一助になれば幸いです。