弁護士加藤 駿征

加藤ゼミナール専任講師

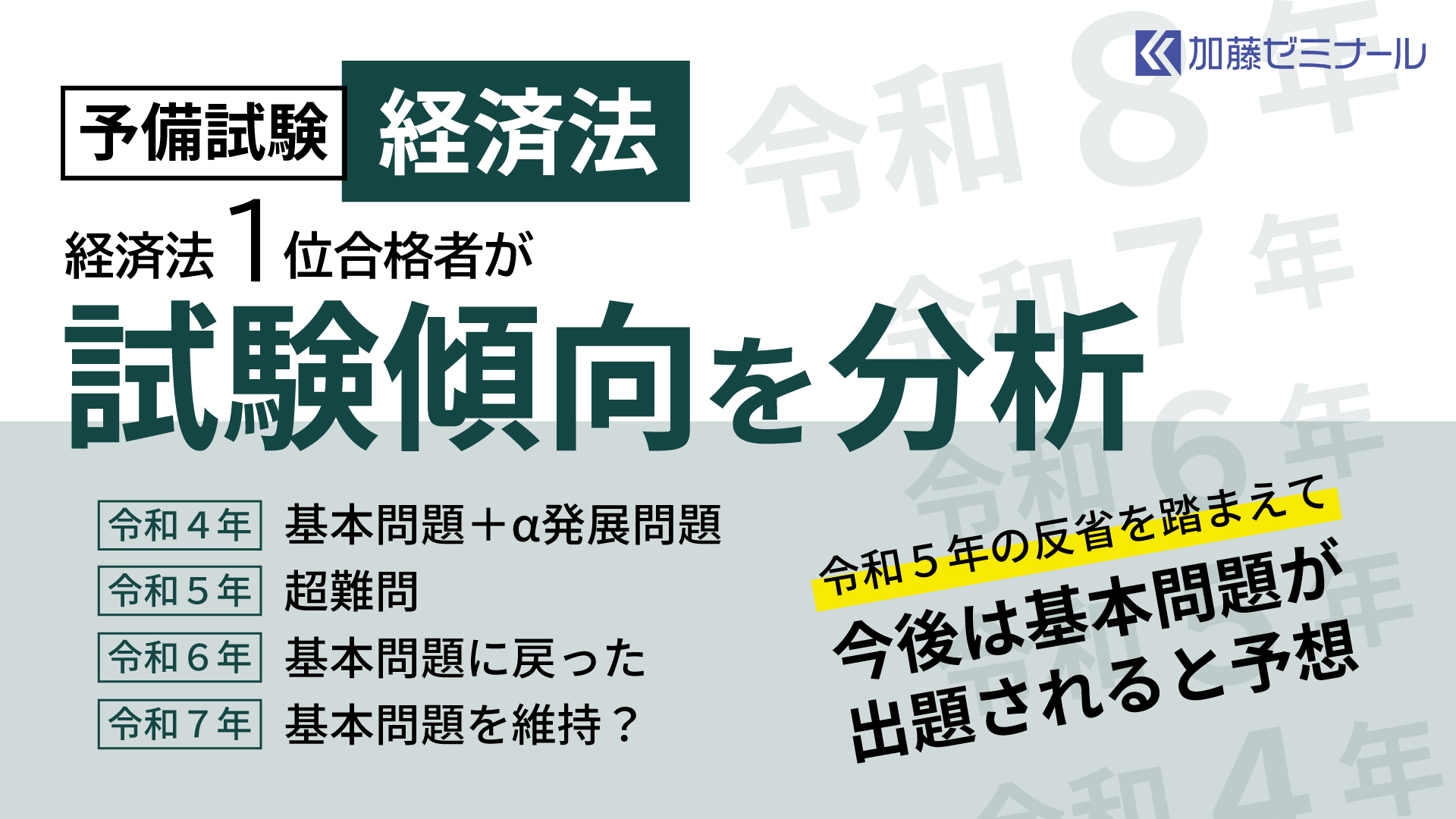

令和4年から予備試験でも選択科目が採用され、令和6年までで3回分の問題が出題されました。

問題文の長さや難易度としては、予備試験と司法試験で大きく変わるところはありませんので、予備試験対策として司法試験の問題を用いることも有用ですし、反対に司法試験対策として予備試験の問題を用いることも有用ですので、本日は予備試験の出題の概要についてご紹介します。

予備試験の過去3年分の出題範囲は、以下のとおりです。

| 令和4年 | 企業結合(水平型・破綻企業の理論) |

| 令和5年 | 事業者団体(非ハードコアカルテル的な問題) |

| 令和6年 | 不公正な取引方法 |

令和4年は、水平的企業結合からの出題であり、問題分の事情も複雑なものではなかったため、基本的な問題だったと思います。企業破綻の理論という発展的な論点が出題されていますが、おそらく正確に記載できた受験生はほとんどいないと予想され、基本的な理解の部分がしっかりと記載できているかどうかで評価に差がついたと考えられます。

他方で、令和5年は事業者団体の問題に非ハードコアカルテルとハードコアカルテルの双方を絡めた問題で、かつ、受験生にとって見慣れないリサイクルに関連する市場についての言及が求められるなど非常に難易度が高い問題でした。再現答案もネット上で確認できるものについて一部確認しましたが、A評価の答案でも出題の趣旨に沿った解答にと思えないものもあり、受験生にとって非常に解きにくく、ほとんど差がつかなかったのではないかと感じています。

その後、令和6年では、価格維持効果についての基本的な理解を問う問題が出題されており、令和4年に引き続き基本的な事項を問う問題へとシフトがなされています。

令和7年以降の問題をみないと今後の出題方針について断言はできないものの、個人的には予備試験の方針としては、令和5年の反省を踏まえ、基本的な問題にシフトしたように感じられます。

したがって、予備試験の対策としては、基本的な事項の対策に力を入れることが重要であり、過去問のうち、私がAランクと指定したものを解けるようにすることが効率的な対策であると考えています。

他方で、3年間の出題を終え、現時点では経済法の主要分野としてはハードコアカルテルの出題が一度もありません。

よって、令和7年予備試験の対策としてはまずはハードコアカルテル(カルテル・談合)をおさえることが重要なので、ハードコアカルテルの分野においてはBランク問題も含めて過去問をつぶしておくことを強くおすすめします。