弁護士加藤 駿征

加藤ゼミナール専任講師

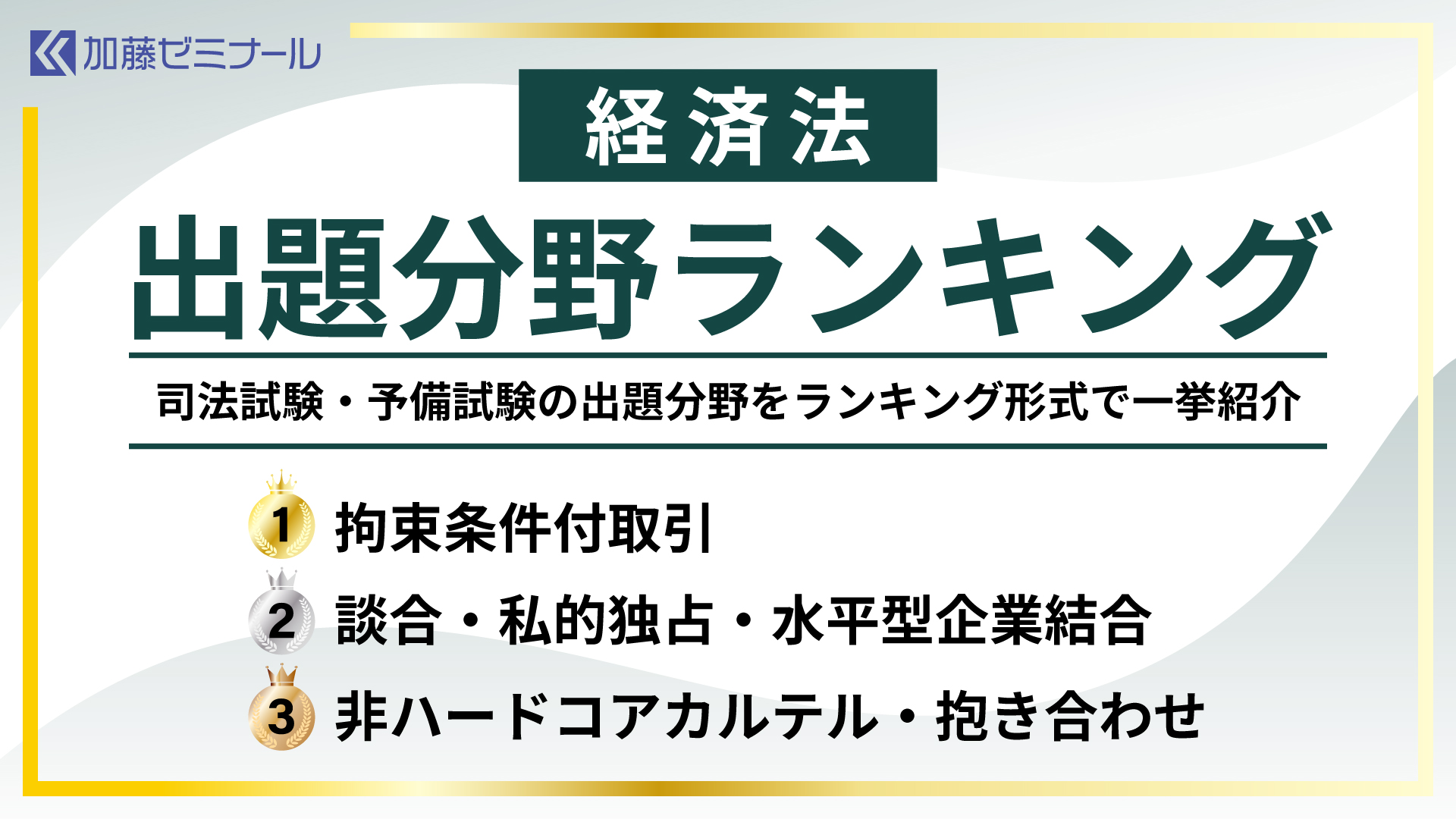

今回は、受験生の皆様に効率的な対策をしていただくために、司法試験と予備試験の分野ごとの司法試験・予備試験における出題回数をまとめたうえで、ご紹介いたします。

| 順位 | 分野 | 回数 | 出題年度 |

| 1 | 拘束条件付取引 | 9 | H22② H22① H24② H26① H28② H30②

R3② R4② R6② |

| 2 | 談合 | 6 | H19② H22② H26② R1① R3① R6① |

| 私的独占 | 6 | H23② H25① H26① H29① R3②

R6② |

|

| 水平型企業結合 | 6 | H23① H27② H29② R1② R4予備 R5① | |

| 3 | 非ハードコアカルテル | 5 | H20① H21① H29② R5① R5予備 |

| 抱き合わせ | 5 | H19① H20② H25① H29① R4① | |

| 4 | 事業者団体 | 4 | H25② H27① R2② R5予備 |

| 再販売価格高速取引 | 4 | H18① H20② R4② R6予備 | |

| カルテル | 4 | H18② H24① H28① H30① | |

| 5 | 共同の取引拒絶 | 3 | H20① H23② R5② |

| 垂直型企業結合 | 3 | R1② R2① R5① | |

| 課徴金 | 3 | H19② H30① R6① | |

| 差止請求 | 3 | H18① H20② R4① | |

| 6 | 取引途絶 | 2 | H18① R3② |

| 取引妨害 | 2 | H19① R6② | |

| 7 | 排他条件付取引 | 1 | H26① |

| 差別取扱い | 1 | R6予備 | |

| 不当廉売 | 1 | H21② |

1位の拘束条件付取引については、定期的に出題されており、今後の出題可能性も大きいと考えられますので、しっかりとした対策が必要になります。拘束条件付取引は、競争者排除型と競争回避型の双方で問題になりうるため、問題がどちらの類型を問うているのかを意識して答案を作成する必要があります。

2位の談合については、今回は、カルテル(4位:4回)とはわけて、ランキングを作りましたが、ハードコアカルテルという広いくくりでカテゴライズすると10回出題されており、拘束条件付取引よりも高い頻度で出題がなされています。処理手順については、談合とカルテルで類似しているので、両者をあわせて基本的な事項をおさえる必要があります。

同じく2位の私的独占については、しっかりと記載できない受験生が多く、出題された年度の出題趣旨・採点実感では毎回のように私的独占の検討が不十分である旨が指摘されています。頻出分野である上、他の受験生と差をつけやすい分野ですので、重点的に学習する必要があります。

水平的企業結合についても、頻出分野です。基本的には「競争を実質的に制限する」の要件のあてはめにおいてどれだけ多くの事情を拾って評価できるかがポイントになりますので、過去問を繰り返し解くことでどの事情をどのように評価するのかについてパターンを掴む必要があります。

3位の非ハードコアカルテルについては、苦手にしている受験生も多いと思いますが、令和5年に司法試験・予備試験で立て続けに問われるなど、近時出題可能性が高まっている分野といえるので、しっかりと対策する必要があります。

また、同じく3位の抱き合わせは、直近1、2年で公正取引委員会が積極的に執行を行っており注目されておりますので、今後も出題可能性が高いと考えられます。

4位、5位の分野についても複数回出題されており、今後の出題も十分考えられますので、問われた場合に基本的な事項については記載できるよう準備をしておく必要があります。

6位、7位の分野については、今後の出題可能性が大きいわけではありませんので、上でみた分野よりは重要性がやや劣ります。もっとも、排他条件付取引については出題頻度の高い拘束条件付取引と関連させた出題も考えられ、他の条文よりは出題可能性が高いと考えられます。