弁護士加藤 喬

加藤ゼミナール代表

論文試験は、時間と紙面が限られている中で「なるべく多くの加点要素を答案に反映する」という点取りゲームです。

どんなに綺麗で読みやすい答案でも、加点要素が少なければ合格答案にはなりませんし、逆に不格好で淡白な答案でも加点要素が多ければ合格答案になります。

加点要素を拾うことが全てではありませんが、加点要素を拾わなければ合格答案にはなりません。最優先するべきは「加点要素の多さ」です。

刑法であれば、①罪名(大項目)、②論点・規範(中項目)、③理由・当てはめ(小項目)に加点要素を大別できます。

極端なことを言えば、②規範で判例に言及する、③論証の理由の有無・説得力、③当てはめの評価の説得力は、+αの次元のことです。

とにかく、①罪名と②論点・規範を網羅した上で、③当てはめで問題文の事実を使いまくることを最優先しましょう。

多論点型の問題では、一つひとつを丁寧に説得的に論じている余裕はありません。

まずは上記の次元のことを死守できるようなりましょう。

規範を省略しないで正しく書く、論証の理由も書く、事実ごと(さらには事実群ごと)の評価、問題文の整理・要約などは、後回しで構いません。

上記で取り上げた最優先事項及び戦略(妥協の仕方など)に従って私が作成した現実的な合格答案を公開します。

過去問講座の模範答案に比べてだいぶ水準を下げていますが、これでも十分合格答案です。

それくらい、採点では、罪名・論点の網羅性、規範定立→当てはめ、当てはめで問題文の事実を使うことの3点が重視されています。

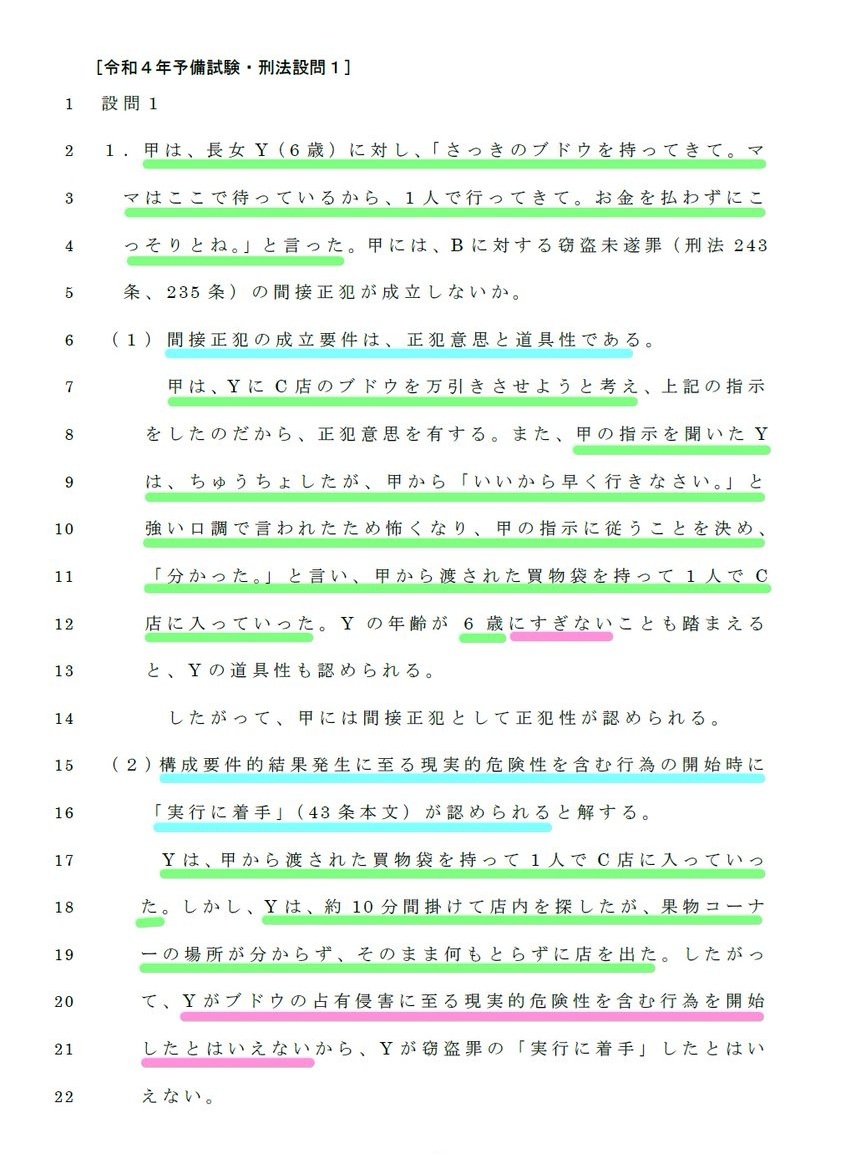

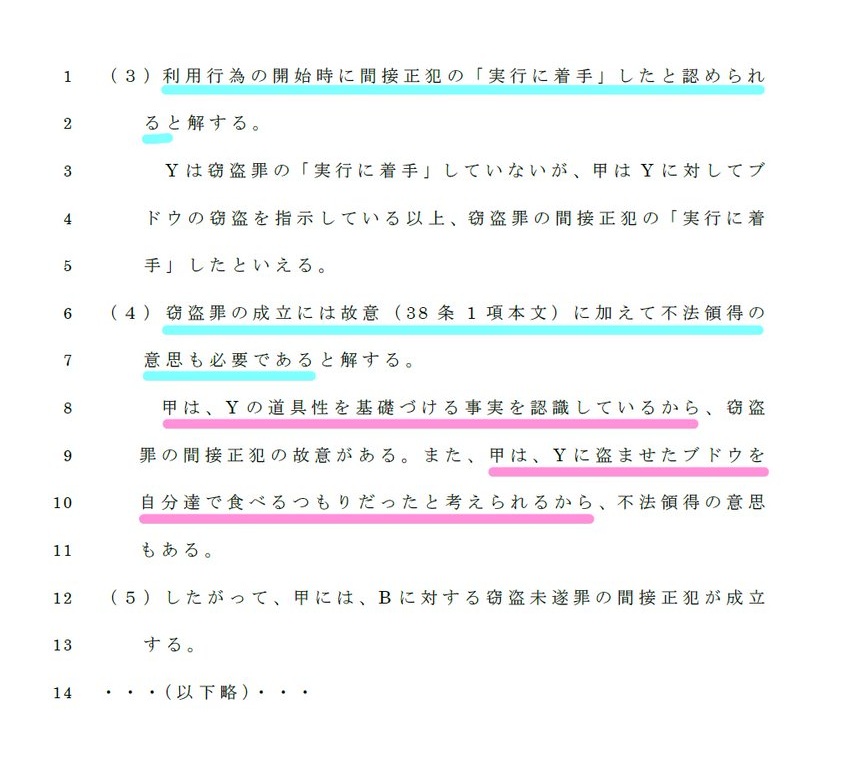

グリーン 問題文のママ抜き(又はそれに近い)部分

ブルー 規範

ピンク 自分で考えた評価

予備試験刑法では、問題文のママ抜き引用だけで合格水準の当てはめになることが少なくないです。

例えば、間接正犯の道具性に関する当てはめにおいて、「事理弁識能力」「是非弁別能力」の有無・程度という判例・学説を踏まえた評価をしなくても、問題文の事実を網羅的に使っていれば合格水準に達しますし、逆にどんなに判例・学説を踏まえた着眼点を示したとしても、答案に反映している問題文の事実の量が少ないのであれば、加点要素がスカスカな答案になってしまい、合格水準には達しません。

普段の勉強でも、試験当日でも、「自分が目指すべき現実的な合格答案」をイメージすることが非常に重要です。