Contents

社会人から予備試験・司法試験の一発合格へ!‐ゴール設定の重要性と学習戦略‐

「社会人の限られた時間で本当に合格できるのか?」、「学習を始めたものの、いつの合格を目指せばいいのか?」

社会人から予備試験・司法試験を目指す受験生がまず行うべきなのが、目標(ゴール)の設定です。

ゴールと言っても、司法試験合格を目指す以上、当然受かりたいという気持ちは全員共通ですので、そこではありません!

その“合格”を「いつ・どのレベルで・どんな学習戦略で達成するのか」を具体的に設計すべきであって、これが出来ている人は意外と少ないです。

この目標設定が出来ていない状態で学習を始めると、どういったスケジュールで学習するべきかを正しく設計できずに、結果として挫折することに繋がってしまったりします。

本記事では、社会人として働きながら一発合格を達成した立場から、ゴール設定の重要性と、そこから逆算した具体的な学習戦略の立て方について、実体験をもとに詳しく解説いたします。

社会人受験生だけでなく、予備試験・司法試験を目指す全員に是非一読していただきたい内容にしております。

論文試験を軸とした“正しいゴール設定”とは?

予備試験・司法試験の最大の関門は、論文試験です。

短答試験はあくまで一問一答で基本的には知識を問う(一部思考型の問題等もありますが)試験ですが、論文試験は長文で記載される具体的事案において、何が問題となるかを抽出する問題発見能力とそこから適切な解を導くための適切な知識と思考及び文章力を試す総合的な試験です。つまり、予備試験・司法試験においては論文こそが最も難関な本丸であるといえます。

したがって、最初にゴールを設計する際には、論文試験は何月にあり、そのタイミングの試験を水準で合格するのか(例えば、上位合格を目指すのか、ギリギリ合格でいいのか)ということを明確に設定するべきです。

まずは「いつ合格するか」を決める

社会人受験生にとって、目標とする合格時期の設計は、学習スケジュール全体を左右する最初のステップです。

この時に注意すべきは、期間はなるべく短期で設計する、ということです。

社会人で時間が無い…という不安から、3年後の予備試験を目指そう!等と長めに見積もった方が精神的にも余裕を持てる気がしますが、そのような設定は「今日はやらなくてもまだ大丈夫」という怠惰にもつながり得ますし、学習が間延びし、学習当初の記憶が薄れていくというリスクも高まります。

目安として、予備試験まで1.5年程度での一発合格を目標とする方が、集中力を維持した学習がしやすくなりますし、実際に、この期間での合格者も少なくないです。

合格水準の設定:「ギリギリ合格」か「上位合格」か

目標時期だけでなく、どの水準での合格を目指すのかも設定しておきましょう。

.

・とにかく合格すればOK →「最低限の合格ライン」を目標にした設計

.・将来の就職やキャリアのために上位合格したい →「上位合格ライン」を目指す設計

.

この「合格水準」の設計によって、学習の密度・復習の深さ・模範解答との差分比較の水準等、学習の内容が大きく変わってきます。

時間に制限のある社会人は、予備試験までは約1年しかないからギリギリでも良いからとりあえず合格することを目指す、というのが現実的な水準の設計だと思われますが、比較的時間が取りやすい方などは上位合格を目指すというのも手です。

そして、合格水準を設定したら、その水準と現時点での自分のレベルとの差分を常に比較していきます。どこまで出来ていて、何が出来ていないかを明確にして、穴を埋めていく学習をしていくイメージです。

加藤ゼミナールでは、論文試験における中上位・超上位の模範答案が段階別に提供されており、こうした水準の目安設定と差分を埋める学習に非常に有効と受講生からも好評です!

学習初月は“トライアル期間”として現実的なスケジュールを見極める

最初に学習を始めてから1か月程度は、学習トライアル期間と捉えることをおすすめします。

なぜなら、一日に学習できる量と質は、法学部出身か否か、一日に確保できる学習時間がどれくらいか、通勤や生活スタイルなど、個人差が非常に大きく、やってみないと見えない部分が多いためです。

たとえば、1か月学習してみて、平日は通勤中に1.5時間+帰宅後2時間、休日は3時間など、現実にこなせるペースを肌感覚で把握し、その後の学習設計を組んでいきましょう。

インプットだけの学習が招く落とし穴

ありがちな失敗パターンとして、「とにかく本試験をいきなり解くのは難しく、知識が不安だから、しばらくはインプットだけに集中しよう」という考えがあります。

これは非常に危険です。

知識の確認や講義の視聴ばかりを続けていると、学習した気になって満足してしまい、実際の本試験で求められる“答案作成力”が育たないという事態に陥ります。

実際、インプット中心の学習を半年以上続けた結果、「書けない自分」に気づく頃には論文対策が手遅れになっていた…という受験生も少なくありません。

学習の中心はアウトプットという意識を持ち、常に得た知識を掃き出す練習をしましょう。

加藤ゼミナールでは、論文対策として、過去問演習だけではなく、それらをベースにした短文事例問題の基礎問題演習講座も提供していますので、日々のアウトプットに是非お役立てください。

論文を中心に据えた学習設計のコツ

上記の通り、論文式試験を見据えた学習が重要ですが、学習初期からインプットとアウトプットを学習スケジュールに組み込むことが鍵です。

たとえば、以下のようなイメージです。

〜ある1週間の学習スケジュール〜

・憲法:過去問・基礎問演習を1日1問(アウトプット)

.・民法:講義の視聴とテキスト読解で2セクション(インプット)

このように、科目によってインプットとアウトプットをパラレルに組み合わせるスタイルは非常に効果的です。

これにより、インプットとアウトプットの肌感覚がどちらも継続的に養われますし、翌週にはインプットした科目のアウトプット、逆にアウトプットした科目のインプット等と組み合わせることで、科目単位でも知識の定着と実践的な表現力の両方がバランスよく養われていきます。

短答対策は短期集中!

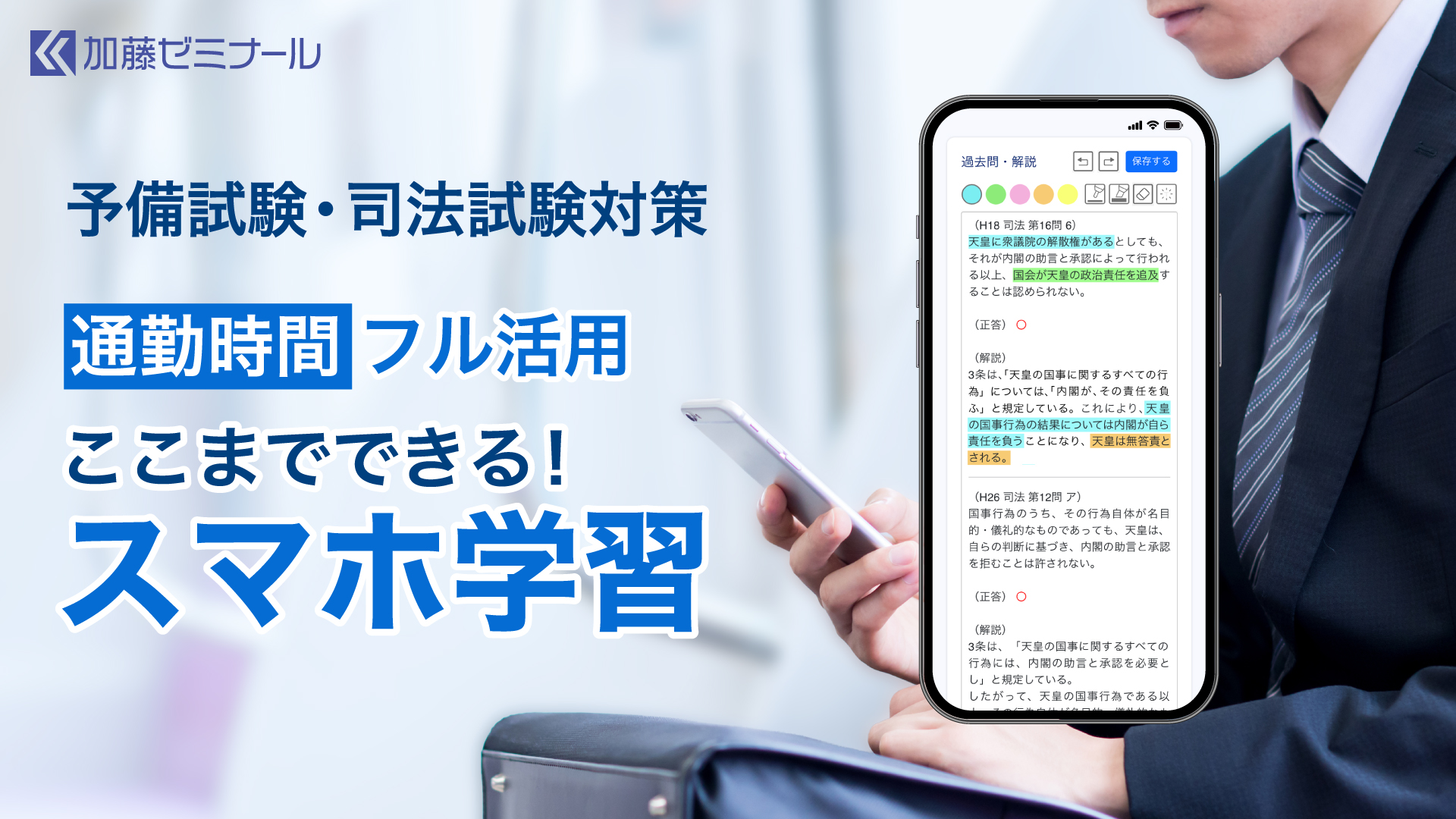

短期合格を目指す社会人受験生にとって、これまでに述べてきた通り学習の肝は論文対策であって、短答対策は「スキマ時間の活用」と「直前期での集中」が基本です。

論文対策が正しい学習方法で行われていれば、短答に必要な基礎的知識もある程度備わっているケースが多く、最後の2か月程度で集中して取り組むことで十分対応可能です。

とはいえ、通勤中や昼休み等のスキマ時間には短答過去問集や短答アプリ等で、短答の知識をこまめに補強していく習慣は持っておきましょう。

加藤ゼミナールでは、短答過去問と出題の原典である条文・判例が一元化された、「短答条文・判例ライブラリー」というこれまでにない革新的な短答対策を完全無料で提供しています。隙間時間を使った短答対策にピッタリのサービスですので、是非お役立てください!

継続可能なスケジュールが合格を生む

いくら完璧な学習戦略でも、継続して実現できていなければ意味がありません。

忙しい社会人にとっては、仕事・家庭・自分の体調を含めたライフ・ワーク&“スタディ”バランスの設計が不可欠です。

・無理をしすぎない計画

.・息抜きの日や友人・家族との時間も組み込む

.・体調管理や睡眠時間も大切にする

このように、長距離マラソンと同じで完走できる仕組みを意識することで、無理なく学習が日常に組み込まれ、合格へと近づきます。

まとめ:短期合格を引き寄せる学習戦略の極意

社会人が予備試験・司法試験に一発合格するためには、

明確なゴール設定と、それに基づく実行可能な学習戦略が不可欠です。

- 目標合格時期を短期で設計

- 合格水準(最低限or上位)も明確に設定

- 初月で現実的な学習スタイルを確認

- 初期段階からアウトプット(論文演習)を導入

- 短答はスキマ時間の活用+直前集中型

- 継続可能なライフバランスで学習を習慣化

加藤ゼミナールでは、これらの要素を踏まえた学習カリキュラム・教材・模範解答を通じて、一発合格に必要な「戦略力」を体系的にサポートしています。

無駄のない戦略を立て、確実に、最短で、

難関試験の合格というゴールに向かって、日々の計画を地道に達成していきましょう!

実務家弁護士T

社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格