Contents

【予備試験学習スケジュール公開】非法学部・社会人から一発合格した1年間

「働きながら、予備試験に合格なんてできるのか?」 「法学部出身じゃない自分でも、本当に1年で合格できるのか?」

結論として、できます!

私は、フルタイムで働きながらの非法学部でも、勉強開始から約1年で予備試験を受験して、一発合格できました。

この記事では、その過程で実際に立てた年間・月間・週間・1日の学習スケジュールを公開します。

社会人で予備試験を目指す方だけでなく、これから学習を始めようとしていたり、スケジュールの組み方に悩んでいる方に読んでいただきたい記事です。

無理のない計画で最大の成果を出すための秘訣をお伝えいたします!

ゴールを明確にする:本試験日からの逆算

まず最初にすべきは、いつ合格するのかというゴールの設定です。

予備試験は、短答式→論文式→口述式と時期的に段階的に実施されます。

まずは、「◯◯年の予備試験に合格する!」という時期的な目標を明確に定めましょう。

そうすると、「◯年の◯月に◯◯式の試験を受ける」ということが自動的に決まり、試験までに残された時間から逆算して学習スケジュールを構築することができます。

ここで注意すべきは、”まずは短答式試験にさえ受かればいい”という考えでは不十分だということです。

予備試験の本丸は論文式試験です。短答対策を優先しすぎると、結局、論文式試験で不合格となってしまうでしょう。初年度は短答対策だけ行って、翌年に論文対策を頑張ろうとしても、結局、翌年の短答式試験から受け直すことにより、場合によっては短答式試験で付合カウになるというリスクもあります。

目標は、とりあえず短答式合格ではなく、明確に”予備試験最終合格”と設定しましょう。また、長期の目標設定では、ダラダラとした学習スケジュールになりやすく非効率なので、可能な限り短期で設定するのが望ましいです。

関連記事:『社会人から予備試験・司法試験の一発合格へ!‐ゴール設定の重要性と学習戦略‐』

年間スケジュール:1年で仕上げる全体戦略

私が予備試験を目指すと決めたのは、自分が受けることになる予備試験前年の春。

約1年2ヶ月後に短答式試験を迎えるような形でした。

当時の学習戦略は以下の通りです:

● 前半約6ヶ月:論文対策を意識して全体像の把握

• 法律知識がほぼなかったため、基礎的知識を一通りインプット。

• 完璧を目指さず、まずは全科目をざっくりインプット → その後、全然できないだろうと思いつつも短文事例問題や過去問をひたすら解いてみて、できない部分をざっと復習。

• 細かい論証や判例の理解は後回し。全体像を素早く掴むことを最優先として、インプットとアウトプットをひたすら繰り返して、おぼろげながらにも何かしらの答案を書ける状態にまで仕上げる。

● 中盤3ヶ月:徹底的な往復学習(論文中心)

• 細かい知識も含めたインプットと精度を高めたアウトプットの高速往復。

• 答案構成力を高めるために、評価される「型」の習得にも集中。

• 苦手分野を後回しにせず、この時期に向き合い克服する意識。

● 最後の3ヶ月:短答集中・論文は維持

• 短答の過去問をひたすら繰り返し解いて、問題に出てくる対象の条文・判例の素読を中心に短答対策。

• 短答直前期は論文対策の配分を極端に落として、論証の確認と答案構成などにとどめる。

また、短答終了後、残り約2ヶ月を徹底的に論文対策に充てるという流れです。

この年間スケジュールは、論文を中心に据えた戦略として非常に効果的だったと自負しています。

月間・週間スケジュール:日常とのバランスをどう取るか

年間スケジュールを達成するには、日常的なスケジュール管理が不可欠です。

● 平日:1日約4時間×5日

● 休日:1日約3時間×2日

上記を1週間の中での基本構成として、1週間あたりの学習時間は約25時間程度を目標にしていました。

これを月単位で100時間前後と設定し、週単位で学習時間が確保できなくても、月間で帳尻が合えばOKという柔軟な発想で管理し、コツコツと自分の立てた目標を達成していくことで、モチベーションを維持しながら学習を継続させました。

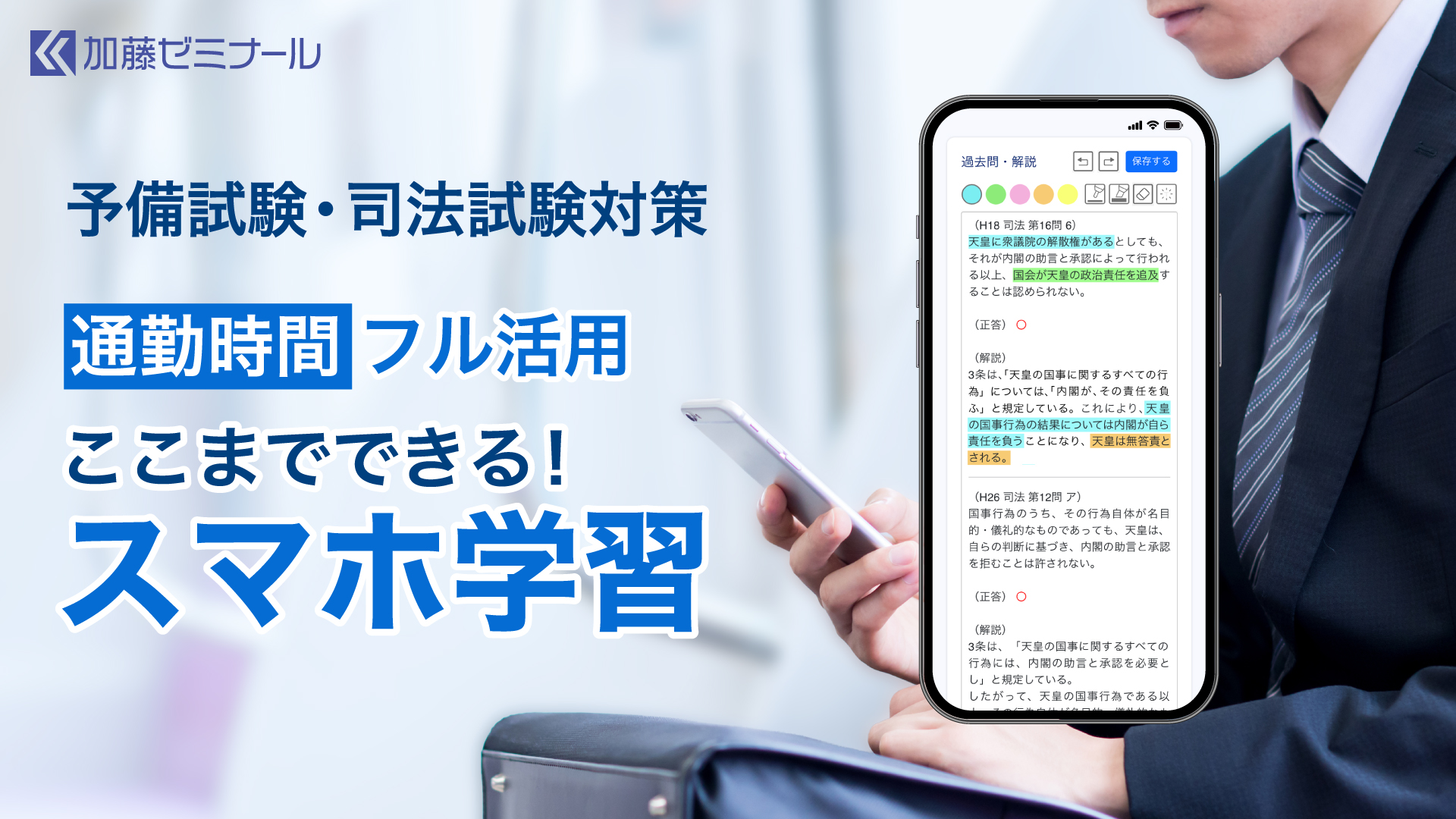

平日と休日の1日の過ごし方:時間と場所に応じた学習パターン

学習の質を上げるには、「時間の種類」に応じた使い分けが効果的です。

● 平日

• 朝・通勤中(インプット):講義視聴、音声教材、論証確認など

• 夜(アウトプット):過去問演習と自己添削

● 休日

• 午前(集中タイム):本試験形式の演習+復習

• 午後(ゆるやか学習とリフレッシュ):苦手分野の見直し、条文確認、論証のインプット

• 夕方以降:リフレッシュタイムとして家族や友人と過ごす

このように、時間帯や場所に応じてインプット・アウトプット等の学習内容を変えることで、効率的かつ習慣化しやすい学習スケジュールを実現することができます。

関連記事:『社会人の予備試験合格!~時間の作り方と使い方~』

スケジュール管理の工夫:ズレても調整できればOK

学習を1年間継続する上で大切なのは、スケジュールからズレても大丈夫だと思える仕組みと意識を持つことです。

• 飲み会でいつもより学習時間が2時間短くなった→平日の通勤学習を10分延長

• 家族旅行で土日が潰れた→次週の平日学習を●●分ずつ伸長 等々

このように、週単位・月単位でトータルで帳尻が合っていれば良いというスタンスが、継続のカギです。今週は目標の学習時間が達成できなかったと落ち込む必要はありません。

無理のある学習計画では、必ず綻びが生まれます。

目標は高く設定する一方で、スケジュールは現実的かつ柔軟に設定・運用しましょう。

継続の鍵は自分に合った学習スケジュールであること

予備試験を目指す方には、様々な環境に身を置かれている方がいらっしゃると思います。

毎日残業で忙しい方、夜に仕事がある方、割と1日学習時間に充てられる方…

その誰にでも当てはまる学習継続の鍵は、自分に合ったスケジュールであることです。

時間がなくても体力に自信があって寝る時間を削って何時間でも学習できる人はそうすれば良いですし、時間はあるが集中力が持続しないという方は、1日の学習時間を無理のない範囲で設定するべきです。

最も大切なのは、予備試験を目指してから、試験を迎えるまで学習を継続させることです。試験を目指した当初はやる気に満ち溢れており、睡眠時間を削りながら学習をしていたとしても、結局それを継続できず、途中で諦めることにつながってしまっては元も子もありません。

だからこそ、自分に合ったスケジュールを設計しましょう。

予備試験合格のために、学習の継続というのは、基本でありながら最大のポイントです。

まとめ:あなたの生活から逆算して戦略を作ろう

予備試験は決して簡単ではありませんが、生活の中で無理なく継続させ、正しい方法で学べば、確実に合格できる試験です。

● 合格への戦略ポイント

- 本試験日から逆算して、1年〜1年半等短期合格の計画を立てる

- 論文を中心に据え、短答は最後に集中投下

- 1日の中でインプットとアウトプットを分離して習慣化

- 月間・週間・日単位で目標と進捗を調整する

- スケジュール管理は完璧でなくていい、調整力と継続が大事

働きながらでも、家庭を持ちながらでも、「続けること」「習慣にすること」で、予備試験の合格は確実に見えてきます。

実務家弁護士T

社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格