Contents

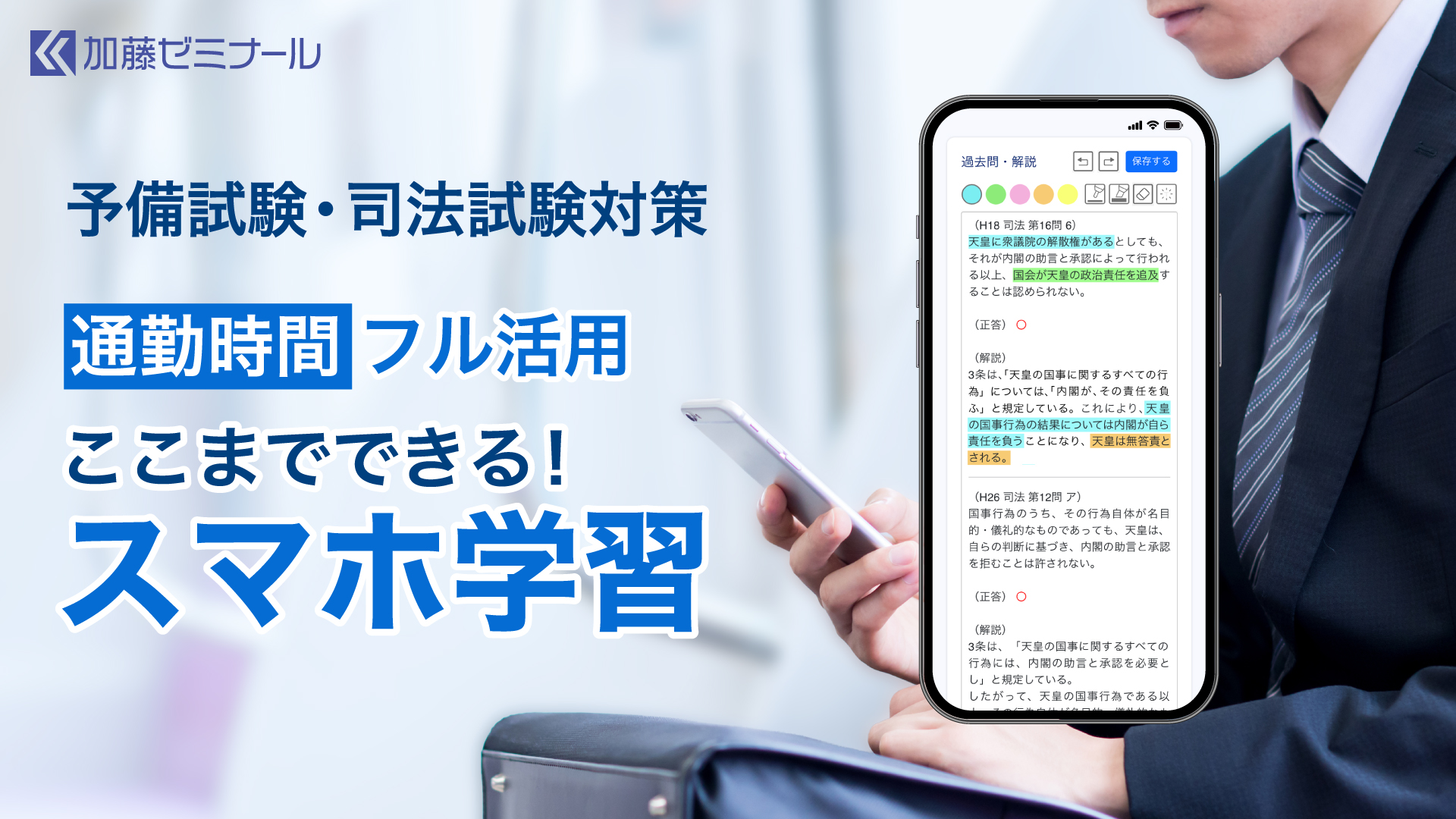

【予備試験・司法試験】スマホだけでここまでできる!通勤時間に使えるWeb学習法

はじめに:荷物を減らして学習効率を最大化したいあなたへ

「社会人として働きながら予備試験や司法試験の勉強をしたいけれど、会社にもっていく荷物が多く、教材を持ち歩くのは大変…」

「通勤時間を有効活用したいけれど、満員電車では六法や基本書を広げるスペースもない…」

多くの社会人受験生が抱えるこの悩み。

私自身もフルタイム勤務の社会人受験生でしたが、スマホ活用による学習を徹底的に活用することで、限られた時間を最大限に効率化できました。

本記事では、社会人受験生がスマホ1台で実現できる学習法を、短答・論文・条文インプット等、様々な視点から徹底解説します。

スマホ学習が社会人受験生に最適な理由

社会人受験生にとって最大の課題は、時間や場所の制約です。勤務時間中に机に向かうことは難しく、通勤時間や休憩時間、帰宅後の限られたスキマ時間や空間的スキマをいかに活用するかが合否を分けます。

そこで強力な味方となるのがスマートフォンです。スマホならテキストや六法を持ち歩かずとも、

例えば、

- 条文検索

- 判例の確認

- 過去問演習

- 動画講義の視聴

など試験対策のほぼすべてを片手で完結できます。

私自身、会社の休憩時間や帰宅途中の電車内、犬の散歩中など、スマホ学習を徹底的に活用することで約1年で予備試験に合格できました。

今や、スマホは単なる情報端末ではなく「携帯型予備校」であると言っても過言ではないかもしれません。

短答対策に効く!過去問×条文検索のスマホ活用法

短答式試験は、過去問を繰り返し解き、条文や判例に即座に立ち返ることが短期的に得点をアップさせる近道です。

従来の紙六法を持ち歩いて調べるのは重いですし、調べるのに手を動かさなければならないので非効率な部分もありますが、スマホならアプリやWebサービスで一瞬で検索できるという点で、見たい条文をすぐ見られるという効率面では優れています。

特におすすめは、加藤ゼミナールが提供する「短答条文・判例ライブラリー」です。

このサービスでは、以下のことがスマホ一台で完結します。

- 短答過去問の演習、正答・解説の確認

- 問題に紐づいた条文・判例の確認

短答対策では、「過去問を解く→出題された条文・判例を確認→次の過去問を解く」という往復運動を何度も繰り返すことが重要です。上記のようなWebサービスを活用したスマホ学習ならこのサイクルを通勤時間や仕事場の休憩時間でもスムーズに行うことができます。

サービスの詳細はこちら: https://law-lib.jp/

オンライン予備校の講義をスマホで受講するメリット

社会人受験生は予備校選びに迷うことも多いですが、オンライン予備校一択です。

理由は単純明快です。

- スマホを使って、いつでも・どこでも視聴可能

- 再生速度の調整で学習効率UP

- 講義中の気づきをスマホに直接メモ

私が利用した加藤ゼミナールでは、良質な全科目の講義をスマホで受講できました。そして、講義中に気になる箇所はスクリーンショットしておき、後から製本テキストで復習する方法が特に効果的でした。

そのスクリーンショットは、自分の弱点フォルダにまとめるなどして、総復習も効率的に実現していました。

是非試してみてください!

メモアプリとPDFを使った論文アウトプット準備術

論文試験対策では、答案構成や論点整理を素早くまとめる力が求められます。

私が実践して効果的だったのは、スマホで答案構成を作る学習法です。

実践ステップ

- 論文過去問や基礎問題をPDFで事前にダウンロード(または写真で撮影)

- スマホで、問題文を読み、論点整理・答案構成の内容をメモアプリに入力

- 帰宅後に紙に清書、制限時間を20分など短く設定して演習

この方法なら、実際に書く前の「思考部分」を隙間時間で済ませて、書き上げるというある種「作業部分」のために机に向かう時間を確保することができるため、多くの問題演習に取り組むことが可能となります。

スマホとオフライン学習をうまく融合させることで、限られた時間の中で論文の実力を飛躍的に伸ばすことができます。

聞き流し学習で条文を「耳」から定着させる方法

条文暗記は司法試験対策の基本ですが、テキストを黙読するだけでは記憶が定着しにくい側面もあります。

そこで有効なのが、条文読み上げコンテンツや音声講義の活用です。

憲法や民法の条文を読み上げてくれる動画は、多数存在し、スマホなら再生速度を変えて繰り返し聞けます。

私は犬の散歩中や家事の合間に条文音声を流し、耳から覚える習慣を取り入れました。歩きながらの学習は記憶の定着にも効果があり、条文知識がとても強化された実感があります。

デジタル疲れと紙学習のバランス

スマホ学習は便利ですが、長時間続けるとデジタル疲れを感じることもあります。

私も仕事でPCを使った後の帰宅中にスマホ学習をすると目や肩が疲れ、集中力が下がることがありました。

そんな時は、あえて紙とペンに切り替えるのも一つの手です。

例えば、週末は紙のテキストを使って論文を書く時間を設けることで、頭をリフレッシュしながら学習を継続できます。

デジタルとアナログのバランスを保つことも、長期学習の秘訣です。

スマホ学習を成功させる3つのポイント

- 学習ツールを厳選する

アプリやサイトを増やしすぎると迷いが生じます。信頼できる予備校やサービスを中心に一元化しましょう。

. - 通知オフで集中環境を作る

スマホは誘惑の宝庫。学習アプリ以外の通知はオフにすることで、学習効率が向上します。

. - 隙間時間を習慣化する

通勤電車、昼休み、就寝前など、毎日同じ時間帯に学習することで「勉強するのが当たり前」という習慣を作れます。

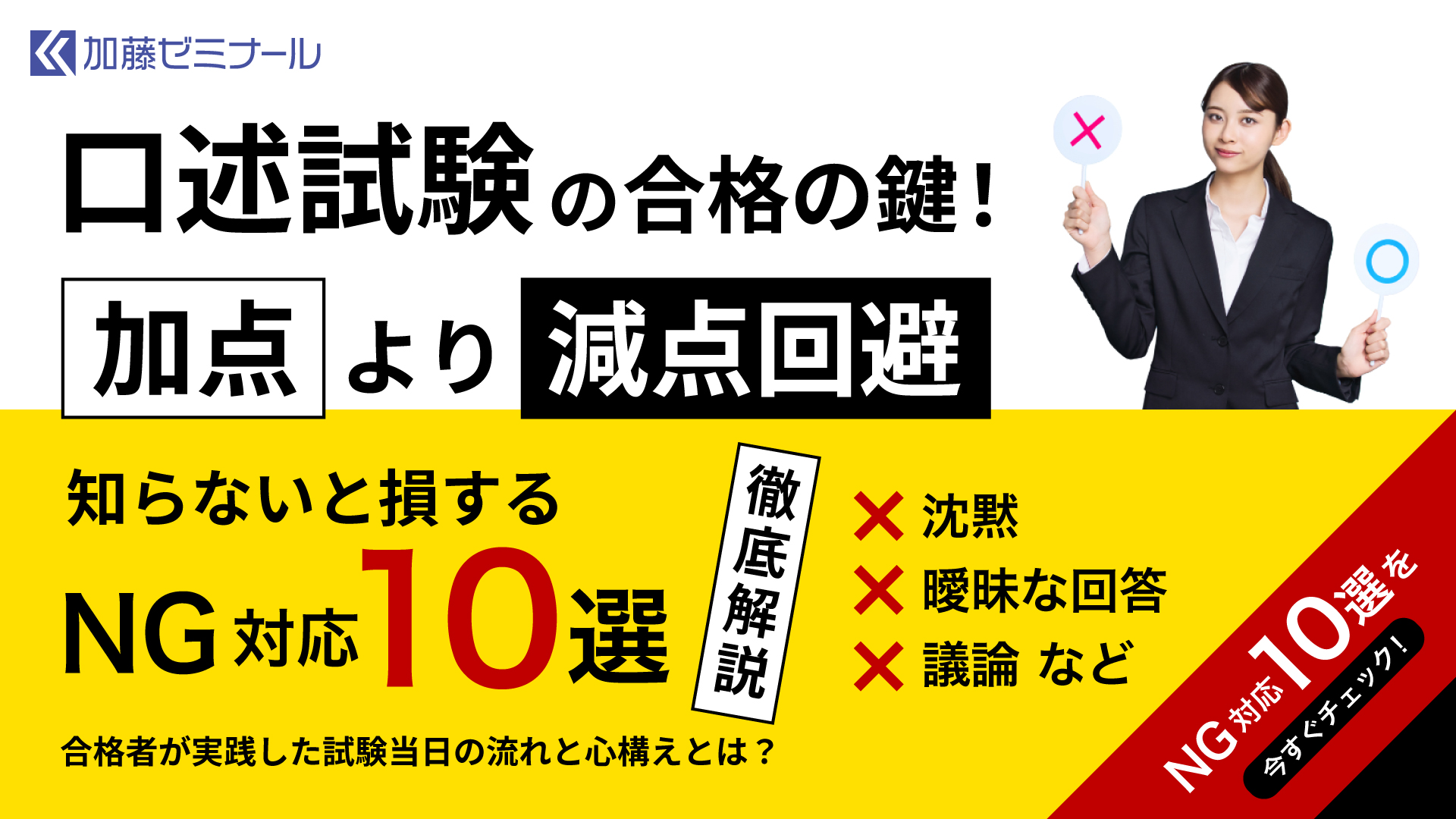

まとめ:スマホ学習で「いつでも・どこでも」合格圏へ

時間や場所に制約がある社会人受験生にとって、スマホ学習は単なる補助ではなく合格戦略の中核です。

- 短答はスマホで過去問と条文を往復

- 論文はメモアプリで答案構成を事前に作成

- 条文は音声で耳からインプット

これらを習慣化すれば、通勤時間や休憩時間が勉強時間へと変わり、合格への距離が大きく縮まります。

私自身、オンライン予備校を基にしたスマホ学習をフル活用することで、重い教材を持ち歩かずに1年で予備試験を突破しました。

今すぐスマホを開いて、合格への第一歩を踏み出しましょう。

実務家弁護士T

社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格