上村 聡 様

早稲田大学法学部 卒業

慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業

令和4年司法試験 合格(1回目)

総合 888.56点 632位

論文 426.60点 692位

公法系 109.60点(A、B)

民事系 141.48点(A、D、B)

刑事系 126.12点(A、A)

国際私法 49.39点

私は、大学在学中から他の予備校に通い司法試験・予備試験対策の勉強をしてきました。しかし、2020年の予備試験論文式試験を受験した際に、「全く歯が立たない。このままでは2年後の司法試験はまずいかもしれない。」と痛感しました。自らがインプット型の人間であり、重要論点や典型問題に処理手順を用意して、考慮要素まで覚えることを苦にしない人間であったので、試験時に痛感した思いを前提に、そういった事項がまとまっている講座はないか調べました。そうすると、加藤先生が執筆なさっているブログを発見し、各問題・論点の処理手順を丁寧に解説なさっていることがすぐにわかりました。この人の講座を取れば自分も本試験に対応できる思考方法を身に着けられるのではと感じました。それは、先生の総まくり講座のサンプル動画を拝見した結果、確信に変わり、総まくり講座の内容が私にはベストマッチだったため、そのまま過去問攻略講座の利用も決意しました。

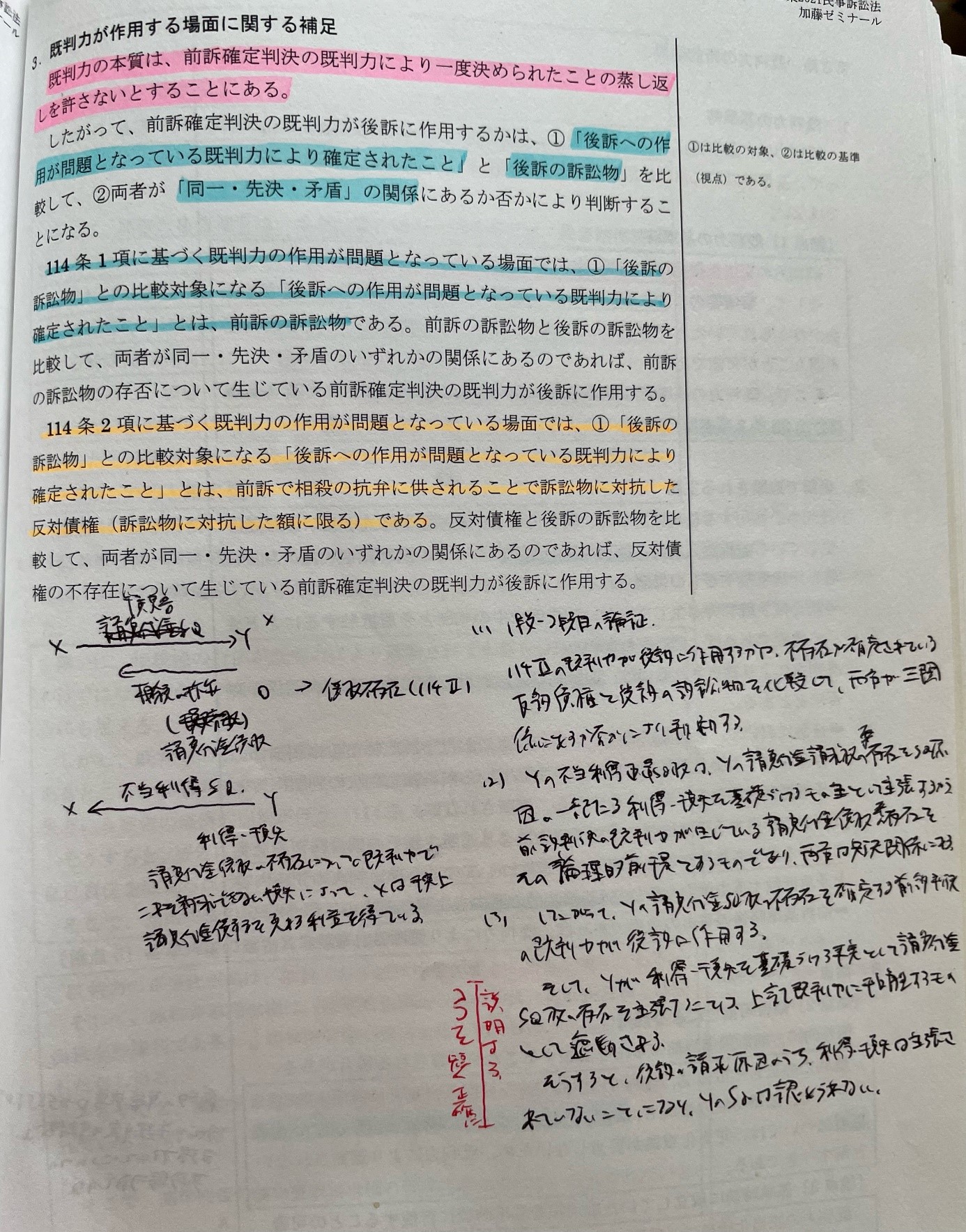

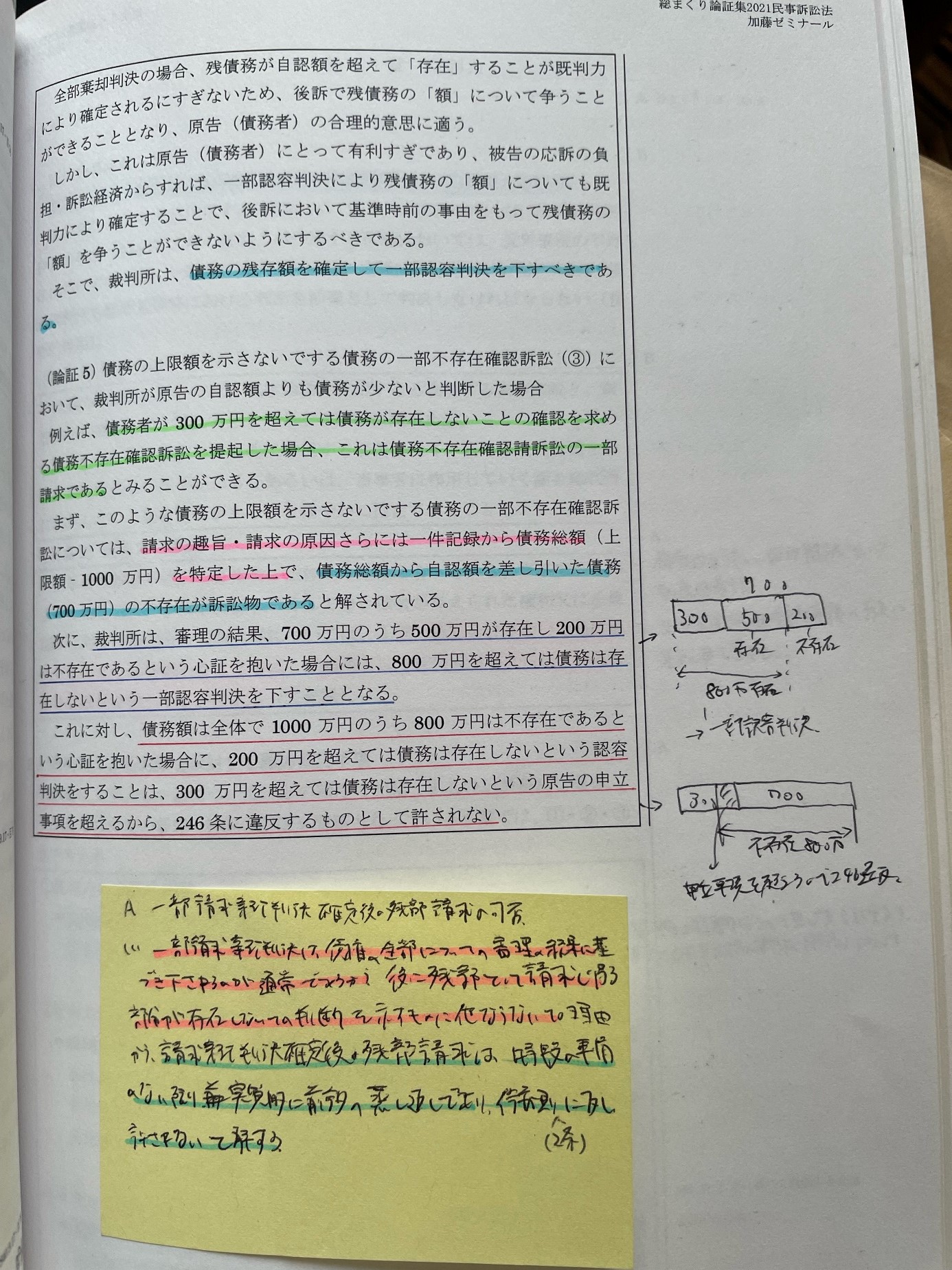

総まくり講座では、以下の写真例のように先生のマーク指示に従って、テキストにマークをしたのちに講義を受講し、その後、先生が授業でおっしゃっていた点や問題解説、過去問解説で重要だとされた答案での表現方法や処理手順を総まくり論証集に一元化していきました。

また、各論点の論証も適宜、自らが使いやすい形に加工しました。

最終的には、一元化した総まくり論証集を読めば、重要論点や典型問題の処理手順を把握し、実際に使いこなせることを目標にして加工を行い、実際に達成できたと思います。

過去問攻略講座では、加藤先生のランク付け表に従い、A、Bランクはフルで書き、Cランクは答案構成程度にとどめて解説を聴きました。その後は、先生の再度の出題可能性といったフレーズやここの表現方法や書き出しは覚えてください。短く、要件を網羅する書き方はこういった感じです。といった指示があったところを中心に各過去問を短く要点だけを書いた答案構成書を作り、問題を読んだら口頭でその答案構成を再現できるかを高速で回していました。手書きをするほど時間は取られず、本試験の問題を多く回せるので、対応力が上がっていったのを実感します。

現行の司法試験・予備試験は努力量がものをいう試験だと思います。正しい努力の仕方×努力量を積み重ねれば合格ラインに乗ると考えられます。まずは、加藤先生がブログ等で発信していらっしゃるように自分がインプット型、アウトプット型なのか見極めることが重要です。次は、それを踏まえた上で、総まくり論証集、過去問を使って理解、処理手順、知識のインプットとアウトプットを繰り返していきます。最後は、こういった繰り返しの結果を一元化した総まくり論証集を使って仕上げのインプットをしていくイメージです。

正確な知識や論点の理解、それを答案上で採点者に伝わるように練られた処理手順を総まくり講座と過去問攻略講座によって習得することができたのが1回目で合格することができた最大の要因だと思っています。

処理手順を使いこなせるように知識や考慮要素を一つずつ覚えていく作業はしんどいものです。しかし、しんどい作業を繰り返したことが試験本番で落ち着いて問題を解いていく自信を与えてくれます。試験本番には魔物が住んでいるといいます。いつもなら、スラスラと出てくる規範が出てこなくなったり、処理手順が頭から飛んでしまったりしてしまいます。しかし、そんなときでも落ち着いて問題文に対処して、答案を書きあげることができたのはこういったしんどい作業を繰り返したからです。

加藤先生の講座、テキストなどの教材には、その前提となるべきものが全て集約されています。皆さんもどうか、加藤ゼミナールの講座を信用なさって励まれてください。一番合格を近づけることができると思います。

最後になりますが、ここまでお読みくださりありがとうございました。皆様の合格を心よりお祈り申し上げます。ぜひ、加藤ゼミナールを活かして合格を勝ち取ってください。