森本 悠暉 様

在学中受験で全科目オールA、総合16位の超上位合格

司法試験は正しい努力をするのがかなり難しい試験です。各論点についてどのくらいの深さの理解が要求されるのか、どのくらいの広さの知識が必要なのかなどを独学で判断するのは極めて困難だからです。

加藤ゼミナールの論証集では、過去問の出題趣旨・採点実感も参考にしながら、司法試験で必要とされる「深さと広さ」がはっきりと明示されています。この「深さと広さ」の感覚がずば抜けて正確である点が、加藤ゼミナールを選ぶべき理由です。

基本7科目の試験対策講座の受講者様が総まくり論証集を購入する場合に限らず、総まくり論証集だけでの購入も可能でございます。

基本7科目の総まくり論証集は、基礎応用完成テキストを2分の1から3分の1に凝縮した最高の論文一元化教材です。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。

総まくり論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証、制度概要、条文、判例、学説対立(刑事系)、要件事実や構成要件をはじめとする法律要件、答案の書き方、思考プロセスなど、論文試験で必要とされる全ての法律知識と方法論が集約されています。

論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。

大人気の基本7科目の総まくり論証集を購入して頂けます。

基本7科目の試験対策講座の受講者様が総まくり論証集を購入する場合に限らず、総まくり論証集だけでの購入も可能でございます。

1科目6,000円(税込)、7科目セットで30,000円(税込)となります。

【概要】

| 担当講師 | 加藤 喬 |

|---|---|

| 販売価格 | |

| 教材 | 憲法 約158頁 民法 約274頁 刑法 約199頁 商法 約162頁 民事訴訟法 約240頁 刑事訴訟法 約210頁 行政法 約131頁 |

| 講義時間 | 各科目のマーク指示動画あり |

| 教材配送 動画配信 |

|

| オフライン再生 | マーク指示動画は、オフライン再生が可能です。 詳細はこちらからご確認ください。 |

| 論文式CBTシステム | 総まくり論証集の受講者様は、無料で、自社開発した論文式CBTシステムをご利用いただけます。 詳細はこちらからご確認ください。 |

| 視聴期間 | 2026年9月末(マーク指示動画) |

| 支払方法 | 銀行振込(一括&分割) クレジットカード決済(一括&分割) |

| 販売ページ | こちらからお進みください。 |

加藤ゼミナール代表・弁護士 加藤喬

加藤喬講師は、講師歴10年以上の経験と実績が豊富な有名講師であり、特に教材作成と試験対策において圧倒的な支持を得ています。

毎年、自身が担当する基本7科目の試験対策講座から1桁合格者をはじめとする超上位合格者や短期合格者を輩出しており、労働法講座では科目別1位&2位合格者も輩出しています。

全科目について配送を開始しました。

.

基本7科目の総まくり論証集は、基礎応用完成テキストを2分の1から3分の1に凝縮した最高の論文一元化教材です。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。

基本7科目の他の教材と同様、総まくり論証集も加藤喬講師がいちから全て作成しております。

総まくり論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証、制度概要、条文、判例、学説対立(刑事系)、要件事実や構成要件をはじめとする法律要件、答案の書き方、思考プロセスなど、論文試験で必要とされる全ての法律知識と方法論が集約されています。

論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。

総まくり論証集の特徴は以下の2点です。

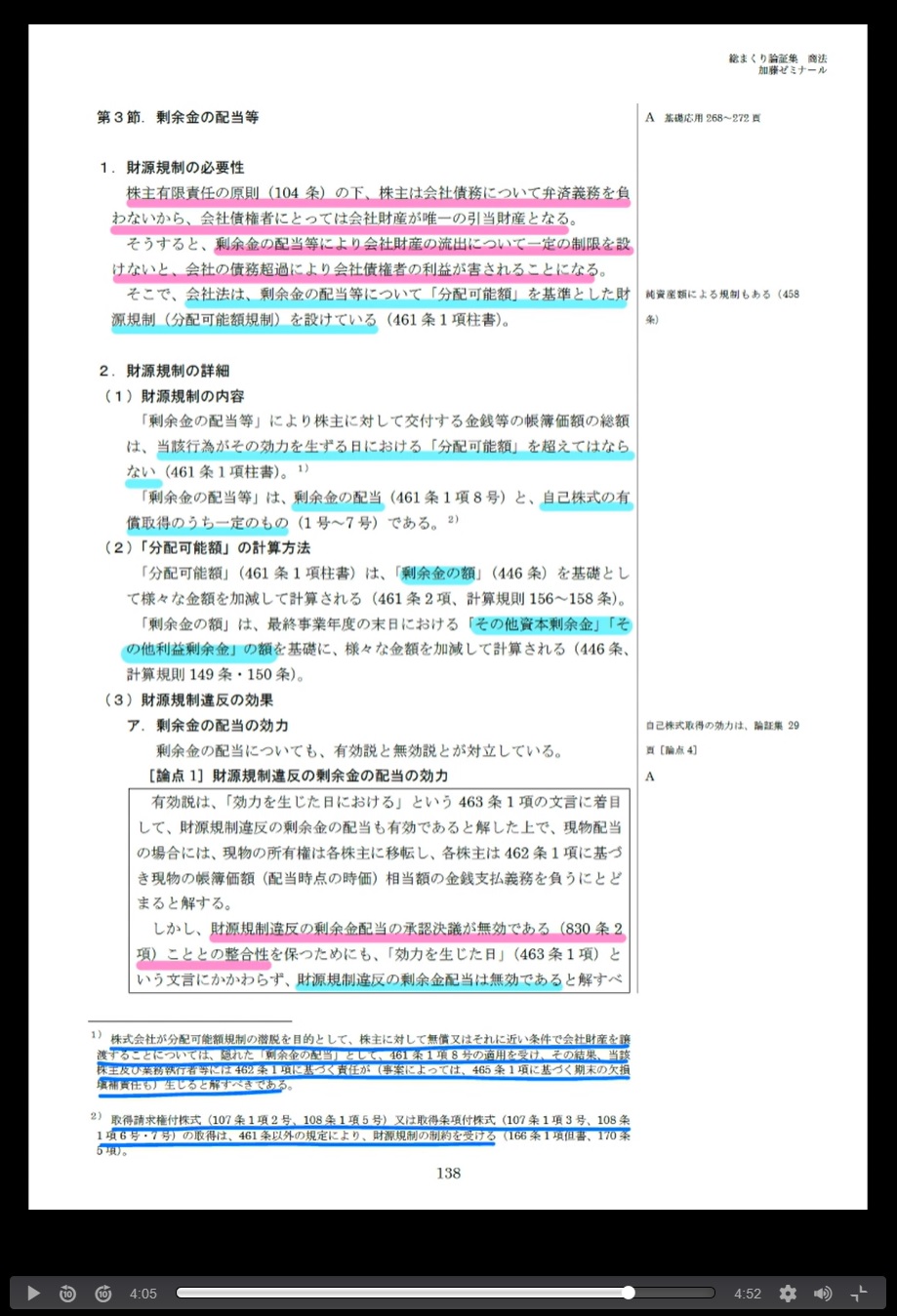

総まくり論証集を購入された方(基本7科目のセットプランを購入して総まくり論証集の無料提供を受けた方も含まれます)は、総まくり論証集を対象としたマーク指示動画も視聴して頂けます。

マーク指示動画では、2~3秒に1ページのペースで、マーク・アンダーラインを反映した総まくり論証集のページが切り替わりますので、1ページごとに動画をとめて総まくり論証集にマーク・アンダーライン指示を反映して頂くことをお薦めいたします。

【マーク指示動画の画面サンプル】

【マーク・アンダーライン指示の説明】

マーク・アンダーライン指示に関するPDFデータは、こちらからダウンロードして頂けます。

1. 4色のマーカー・ボールペン

事前に、ブルー・ピンク・オレンジ・グリーンのマーカー、黒・青・赤・緑の4色ボールペンを購入して頂きたいと思います。

なお、下記の3(1)(2)における色分けがこれまでのご自身の色分けと合わない場合には、ご自身の色分けに従って頂ければと思います。

2. マークとアンダーラインの違い

マーク箇所の方が重要です。まずはマーク箇所から優先して記憶し、マーク箇所の記憶が定着してきたら、アンダーライン箇所まで記憶範囲を広げます。

マーク箇所は、正確に記憶する必要があります。太いマークと細いマークとの違いは、正確に答案に書けるように記憶する重要度の違いによるものです。

これに対し、アンダーライン箇所は、余力があれば、ある程度不正確でも構わないから記憶しておくというイメージです。

3. 色分けについて

(1)マークの色分け

| ブルー | 論証集の記述のうち、最も正確に記憶する必要があることです。主として、定義、判例・学説の規範、条文知識などです。 原則・例外のうち、原則部分について使うこともあります。 |

|---|---|

| ピンク | 条文の趣旨、論証の理由付け、判例の当てはめ(積極方向の事実・評価)などです。 |

| オレンジ | 反対説、反対利益、判例の当てはめ(消極方向の事実・評価)などです。 原則・例外のうち、例外部分について使うこともあります。 ブルー&ピンクの反対に位置することに使うというイメージです。 |

| グリーン | 問題意識、テクニカルタームなどです。 4色の中で最も使用頻度が低いです。 |

(2)アンダーラインの色分け

| 黒 | 条文知識、論点の結論、余力があれば記憶してほしい規範などです。 |

|---|---|

| 青 | 条文の趣旨、論証の理由付け、当てはめ(積極方向の事実・評価)などのうち、余力があれば記憶してほしいことです。 原則・例外のうち、原則部分について使うこともあります。 |

| 赤 | 反対説、反対利益、判例の当てはめ(消極方向の事実・評価)などのうち、余力があれば記憶してほしい箇所です。 原則・例外のうち、例外部分について使うこともあります。 黒・青の反対に位置することに使うというイメージです。 |

| 緑 | 問題意識、テクニカルタームなどです。 ほとんど使うことがありません。 |

加藤ゼミナールでは、教材について製本タイプと26穴タイプの2つをご用意しております。受講者様は、希望する教材タイプを選択することができます。総まくり論証集についても同様でございます。

総まくり論証集の場合、製本タイプではA5サイズ(148×210mm)となります。これに対し、26穴タイプではB5サイズ(182×257mm)となり、かつ、別途オプション料金がかかります。

製本タイプ・26穴タイプのいずれにおいても、教材の厚みは、概ね20ページあたり1mmです。例えば、ページ数が500頁のテキストであれば、概ね25mmの厚みとなります。

教材タイプは、お申込みボタンを押した後の「お申込み内容確認」ページにおいて選択してくださいませ。

| 製本タイプ(A5サイズ) | 1科目 6,000円(税込) 7科目セット 30,000円(税込) |

|---|---|

| 26穴タイプ(B5サイズ) | 1科目 7,000円(税込) 7科目セット 35,000円(税込 |

※1. 下線部分の価格が26穴タイプのオプション料金でございます。

※2. 26穴タイプを選択した場合でもバインダーは付属しませんので、バインダーは各自でご用意くださいませ。

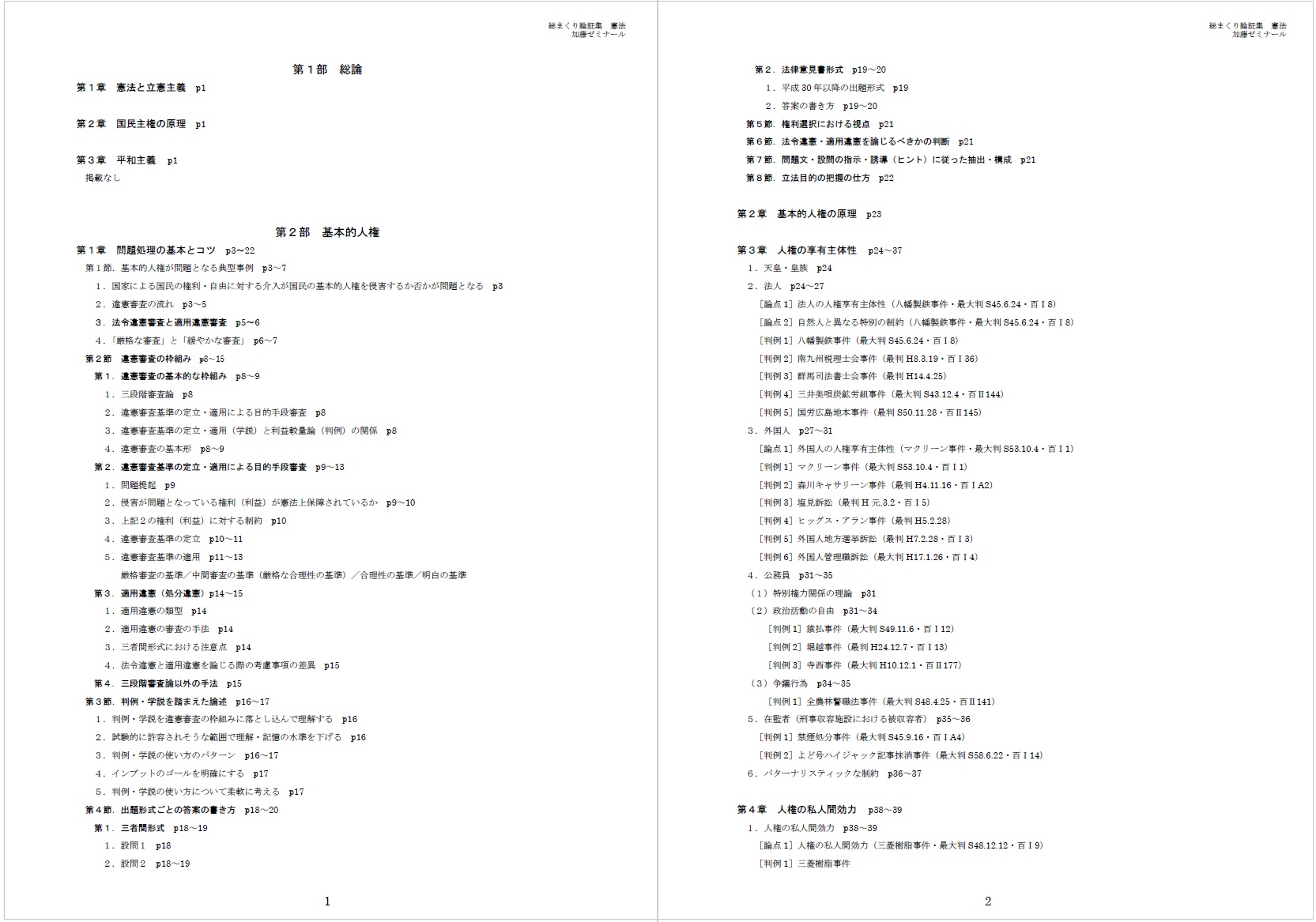

〇詳細な論点目次

総まくり論証集の巻頭には、詳細な論点目次があります。これにより、確認したい論点に直ぐにアクセスできるとともに、論点目次を読むことにより短時間で科目・分野の体系に紐づけた形で全論点を見渡すことができます。

〇判例索引

総まくり論証集の巻末には、詳細な判例索引があります。これにより、確認したい判例に直ぐにアクセスすることができます。

〇基礎応用完成テキストとのリンク

総まくり論証集の右余白には基礎応用完成テキストの該当ページが記載されています。これにより、論証集をまわしている過程で理解のために読むべき部分も確認したい箇所が出てきた場合に、直ぐに基礎応用完成テキストの該当箇所を確認することができます。

〇教材間の一貫性

基本7科目の基礎応用完成テキストも総まくり論証集も、加藤喬講師がいちから全て作成しているため、両者間で記載がズレるということはありません。教材間の一貫性が完璧に保たれています。

【憲法】158頁

総まくり論証集「憲法」では、「答案の書き方」と「問題文の読み方のコツ」が特に重視される科目であることを踏まえて、個々の分野、判例、学説に関する説明に入る前に、第1部において、「答案の書き方」と「問題文の読み方のコツ」について詳細に取り上げています。「答案の書き方」では、違憲審査の基本的な枠組みと違憲審査基準ごとの内容についても詳細に取り上げます。第2部以降では、第1部で説明した「違憲審査の枠組み」や「違憲審査基準ごとの内容」を前提として、それらに紐づける形で個々の分野、判例、学説を説明しています。また、人権では、判例・学説のみならず、人権の定義、保障の趣旨、保障の内容といった基本事項も取り上げるとともに、統治についても網羅的に取り上げています。

憲法では、判例を踏まえた論述が非常に重視されているため、判例の立場が比較的明らかである論点については、判例を踏まえた論証をする必要があります。総まくり論証集には、論点ごとに、判例のエッセンスをコンパクトにまとめた実践的論証を掲載しています。

憲法では、違憲審査の基本的な枠組みを使いこなすことと、その一環として判例・学説を違憲審査の基本的な枠組みに落とし込む形で整理することが非常に重要です。そこで、総まくり論証集では、違憲審査の基本的な枠組みが妥当する領域については、違憲審査の基本的な枠組みに落とし込む形で判例の論述例を掲載しています。これにより、アウトプットに直結する判例知識の習得が可能となります。

論文試験では、判例理論を批判したり、その射程を区切ることの可否といった応用レベルのことまで頻繁に問われるため、想定される判例の批判・射程に関する出題については、事前に論述例を用意しておくのが望ましいです。総まくり論証集では、判例理論の批判や射程といった応用レベルの論述例まで用意しております。これにより、判例について、基礎的なことから応用レベルのことまで、アウトプットに直結するインプットをすることができます。

【民法】274頁

総まくり論証集「民法」では、実体法上の要件に紐づける形で論点を取り上げるとともに、「改訂 紛争類型別の要件事実」(法曹界)や「新問題研究」(法曹界)に載っていないものも含めて要件事実を網羅的に掲載しています。また、親族・相続、最新の法改正までカバーされているため、これ一冊で論文対策を完成させることができます。

総まくり論証集には、論点の論証のみならず、論点の前提となる制度・条文の内容まで掲載されています。これにより、論点の論証だけがぶつ切りで掲載されている一般的な論証集と異なり、制度・条文に関する知識も確認できるとともに、論点を制度・条文に紐づける形でインプットすることができます。

科目ごとに答案の流れがあり、訴訟物→法律要件という流れに従った答案を書くのが通常であり、論点は法律要件の検討過程で出てくるものです。したがって、法律要件そのもののインプットも必要である上に、論点は法律要件に紐づけてインプットする必要があります。総まくり論証集では、分野ごとの法律要件を一つひとつ掲載し、その過程で論点を掲載しています。これにより、法律要件全般のインプットが可能になるとともに、民法の答案の流れや思考プロセスに紐づけて論点をインプットできるため、アウトプットに直結するインプットが完成します。

平成29年の民法大改正に伴い、論点の消滅や論証の変更が生じました。総まくり論証集では、多数の著名な基本書・解説書に基づく徹底的なリサーチに基づき、法改正の影響を受ける全ての論点について新しく正しい論証を掲載しています。最新の情報が反映されている点も、毎年アップデートをしている加藤ゼミナールの教材の強みの1つです。

民法では、特に近年の司法試験においては、条文も含めて細か知識が出題されることがあります。総まくり論証集では、こうした出題傾向を踏まえて、論文試験で出題される可能性のある細かい論点までカバーしています。

司法試験でも予備試験でも、論文試験対策として要件事実まで勉強をする必要があります。近年の司法試験では、民法における要件事実の出題はかなり減りましたが、民事訴訟法では要件事実が毎年のように出題されます。また、予備試験では、民法・民事訴訟法のみならず、民事実務基礎科目、口述試験でも要件事実が必要となります。総まくり論証集では、試験対策として必要と考える要件事実を網羅的に取り上げています。例えば、代理、転借権に基づく占有権原の抗弁、債権者代位権、詐害行為取消権、請負、事務管理及び相続など、「改訂 紛争類型別の要件事実」(法曹界)や「新問題研究」(法曹界)に掲載されていない要件事実についても取り上げています。要件事実が過不足なく取り上げられている総まくり論証集により、実体法レベルの勉強のみならず、要件事実の勉強まで完成させることができます。

【刑法】199頁

総まくり論証集「刑法」では、犯罪ごとの解釈の核をなす保護法益も逐一掲載するとともに、マイナーな犯罪に関するものも含めて構成要件要素をその定義とともに網羅的に掲載しています。また、近年の出題傾向を踏まえて、論文試験で出題される可能性のある主要な学説対立までカバーしています。

刑法各論では、解釈の理由付けとして保護法益と罪質を使うことが多く、特に保護法益は刑法各論の解釈の核をなすものといえます。総まくり論証集では、論点の論証だけでなく、犯罪ごとの保護法益・罪質も掲載しています。

刑法では、構成要件要素を一つひとつ検討することで犯罪の成否を論じ、その際には構成要件要素ごとの定義を踏まえた論述をすることが極めて重視されており、論点の論証はそのいち過程にすぎません。こうした科目特性を踏まえて、総まくり論証集では、論文試験との関係ではややマイナーと考えられる犯罪も含めて、その構成要件要素について定義とともに掲載しています。

また、刑法では、論点を理論体系・条文に引き付けて理解することも非常に重要であるため、総まくり論証集では、条文の文言とそれに対応する構成要件要素に紐づける形で論点を掲載しています。

平成30年以降の司法試験では、刑事系において学説対立が出題されており、予備試験でも、令和4年に刑法において複数の理論構成を論じさせる出題がなされました。このように、近年の刑事系論文では、学説対立をはじめとする多角的検討が重視されています。こうした出題傾向を踏まえ、総まくり論証集では、論文試験で出題される可能性のある主要な学説対立まで掲載しております。

刑法では、複数の犯罪の成立が認められる場合には、答案の最後で罪数処理をすることになります。そこで、総まくり論証集では、罪数処理まで掲載しています。

【商法】162頁

総まくり論証集「商法」では、会社法だけでなく、手形法、商法総則・商行為法までカバーしています。会社法では、制度概要、条文知識についてもコンパクトにまとめて網羅的に取り上げているため、組織再編など、条文が複雑である分野についても、手続の流れに沿って論文試験で必要とされる条文知識を確認することができます。

会社法では、論点の論証と同じかそれ以上に、条文操作が重要です。しかも、論点は条文操作の過程で顕在化するものですから、当該事例に適用するべき条文を正しく選択できないと、論点も落とすことになります。したがって、論点の論証を記憶しているだけではいつまで経っても会社法の論文式問題を解けるようにはなりません。こうした科目特性を踏まえて、総まくり論証集では、論点の論証だけがぶつ切りで掲載されている一般的な論証集と異なり、論文試験で出題され得る条文知識についてもコンパクトにまとめて網羅的に掲載しています。

他科目と同様、全ての論点について論証を掲載しており、その論証は、そのまま答案で使えるコンパクトな実践的論証になっています。これにより、自力で論証を短くする手間を要することなく、アウトプットで直結するインプットが可能となります。

会社法では、条文操作の一環として、登場人物(原告株主など)の目的を達成するための会社法上の手続を複数検討させる問題が出題される傾向にあります。ここでいう会社法上の手続は、民法の請求と同様、論述の出発点となるものですから、これを正しく選択することができないと、論点をはじめとするそれ以降の検討事項を落とすことになり、致命的な失点につながります。こうした科目特性を踏まえて、総まくり論証集では、想定事例を前提として、複数の会社法上の手続について、相互の論理的な関係にも言及する形で掲載しています。

【民事訴訟法】240頁

総まくり論証集「民事訴訟法」では、基本概念・論点の顕在化事例や答案の流れをイメージしにくいという科目特性を踏まえて、分野・論点ごとの具体的事例や答案例を豊富に掲載しています。既判力をはじめとする重要分野については、深く正確な理解が問われることから、基本概念の内容や思考プロセスについてもしっかりと取り上げています。

民事訴訟法は、他科目に比べて概念や論点の抽象度が高いため、具体的事例の処理に紐づけながらインプットをする必要性が高いです。こうした科目特性を踏まえて、総まくり論証集では、原則として、論点ごとに具体的事例を掲載しています。これにより、アウトプットに紐づいたインプットが可能となります。

民事訴訟法では、既判力をはじめとする重要分野について、基本概念を正確に使いこなせるか否かが問われる傾向にあり、そのためには基本概念を深く正確に理解する必要があります。こうした基本概念の理解の一つとして、その基本概念に関する思考プロセスを身に付けることが挙げられます。総まくり論証集では、過去問分析の集積から導かれる基本概念の思考プロセスも掲載しているため、基本概念について論文試験で求められている高い水準で理解することができます。

民事訴訟法では、答案の書き方が非常に重要である一方で、その書き方を習得することは容易ではありません。こうした科目特性を踏まえて、総まくり論証集では、正しい答案の書き方をイメージしにくい論点については、具体的事例を前提とした答案例を掲載することにより、当該論点に関する正しい答案の書き方まで習得できるような工夫を施しております。これにより、アウトプットに直結するインプットが可能となります。

【刑事訴訟法】210頁

総まくり論証集「刑事訴訟法」では、その科目特性を踏まえ、制度概要・条文知識、論点の論証のみならず、分野・論点ごとの答案の書き方、思考プロセス、推認過程(伝聞法則など)までカバーしています。例えば、伝聞法則では、要証事実を導く思考プロセスについて丁寧に取り上げた上で、証拠ごとの主要な推認過程についても網羅的に取り上げています。また、近年の出題傾向を踏まえて、論文試験で出題される可能性のある主要な学説対立までカバーしています。まさにこれ一冊で、論文試験で必要とされる情報を全て習得することができるといえます。

平成30年以降の司法試験では、刑事系において学説対立が出題されており、予備試験でも、令和4年に刑法において複数の理論構成を論じさせる出題がなされました。このように、近年の刑事系論文では、学説対立をはじめとする多角的検討が重視されています。こうした出題傾向を踏まえ、総まくり論証集では、論文試験で出題される可能性のある主要な学説対立まで掲載しております。

刑事訴訟法では、頻出分野・重要分野について、答案の書き方、思考プロセスという次元のことまで勉強する必要があります。こうした科目特性を踏まえて、総まくり論証集では、強制処分該当性、任意処分の限界、現行犯逮捕・準現行犯逮捕、訴因の特定、訴因変更の要否・可否、伝聞法則といった分野について、定義、要件、論証だけでなく、正しい答案の書き方、正しい思考プロセスまで取り上げています。

刑事訴訟法で最も難しいのが、伝聞・非伝聞の区別であると言っても過言ではありません。丸暗記では対応することができず、深く正しい理解がないと正解を論じることができないため、結論及びそれに至る説明について受験生間で差が生じやすいです。だからこそ、司法試験でも予備試験でも何度も出題されているわけです。総まくり論証集では、伝聞・非伝聞の区別について、基礎的なことから応用レベルのことまで、20ページにわたって分かりやすく丁寧に解説しています。解説では、犯行計画メモ、領収書など、主要な証拠に関する推認過程も取り上げているため、伝聞・非伝聞の区別をマスターすることができます。

.

【行政法】131頁

総まくり論証集「行政法」では、分野ごとに基本事項、判例・論点をコンパクトにまとめて取り上げるとともに、処理手順をはじめとする答案の書き方が重視される科目であることを踏まえて、分野・論点ごとの答案の書き方についても丁寧に取り上げています。そして、判例については、分野ごとの判断枠組み(例えば、処分性の判断枠組み、原告適格の判断枠組み)に紐づける形で実践的な論述例を掲載しています。これにより、答案でそのまま使えるアウトプットに直結するインプットが可能になります。

行政法では、頻出分野・重要分野における判例・学説の判断枠組みを正しく適用できるようになる必要があります。特に、行政裁量、処分性及び原告適格の三大頻出分野においては、判例・学説の判断枠組みを定立した後の論述で大差がつきます。こうした科目を踏まえて、総まくり論証集では、三大頻出分野をはじめとする頻出分野・重要分野については、判例・学説の判断枠組みの適用の仕方についてまで分かりやすく丁寧に説明しています。

行政法においては、他科目に比べて判例学習が重要です。もっとも、判例を判例から見るのではなく、講学上の定義・判断枠組みから判例を眺め、その下位基準的なものとして判例を理解する必要があります。そこで、総まくり論証集では、いきなり判例の論証・論述例に入るのではなく、それに先立ち、判例において前提とされている講学上の定義・判断枠組みもしっかりと取り上げています。

行政法では、判例を踏まえた論述が非常に重視されているため、判例がある論点については判例を踏まえた論述例を用意しておくことが大変有益です。そこで、総まくり論証集では、論点ごとに、判例のエッセンスをコンパクトにまとめた論述例を掲載しています。

総まくり論証集は大変多くの方々にご利用頂いており、総合1桁合格者をはじめとする上位合格者や短期合格者を輩出しています。

森本 悠暉 様

在学中受験で全科目オールA、総合16位の超上位合格

司法試験は正しい努力をするのがかなり難しい試験です。各論点についてどのくらいの深さの理解が要求されるのか、どのくらいの広さの知識が必要なのかなどを独学で判断するのは極めて困難だからです。

加藤ゼミナールの論証集では、過去問の出題趣旨・採点実感も参考にしながら、司法試験で必要とされる「深さと広さ」がはっきりと明示されています。この「深さと広さ」の感覚がずば抜けて正確である点が、加藤ゼミナールを選ぶべき理由です。

R 様

在学中受験で全科目オールA、総合10位台の超上位合格

私は、院試から司法試験合格まで、加藤ゼミナール以外の予備校の講座を受講しませんでした。

令和5年司法試験では、全体的に学んだことのある論点やそれに派生する論点が出題されたので、総まくり講座や総まくり論証集には、必要な情報と試験傾向が十分に反映されていたと実感しています。

市川 綱紀 様

フルタイム勤務で全科目オールA、総合31位の超上位合格

加藤ゼミナールは、他予備校と比べて「司法試験合格」という目標を達成することに特化していると感じました。

必要な法律の知識だけではなく、司法試験委員会の考え方や過去問の傾向などがきめ細やかに分析されており、合格のためにはこう考えるべきという結論を導いてくれる点が特筆すべき点だと思います。

私は加藤ゼミナールのテキストだけで学習していたため、これで十分なのかと不安になることもありましたが、結果として合格に至ることができたので、自分のやっていることをまずは信じて継続させることが重要だと思いました。

K.I 様

在学中受験で全科目オールA、総合70位台の上位合格

加藤ゼミナールを受講した一番の決め手は、テキストのクオリティの高さです。

総まくり論証集は、私が知りうる中で最も素晴らしい一元化テキストです。総まくり論証集には、予備校論証によくある論理の飛躍や過度な抽象化がほとんどないため、修正の必要がなく、ほとんどそのまま使用することができました。

判例に準拠した内容となっているため、司法試験対策はもちろんのこと、ロースクールの学習用としても非常に有用でした。ロースクールの期末試験対策としては、講義で教授が話していたアドバンスドな内容を、総まくり論証集に加筆し、試験前にまとめていました。この方法で、席次上位10%を獲得することができました。

加藤ゼミナールの教材は、出題趣旨・採点実感を丁寧に分析して作成されているため、司法試験・予備試験に最短距離で合格するうえでベストな教材であると考えます。。

R.T 様

総合163位で司法試験合格

私は、総まくり講座・基礎問題演習講座・司法試験過去問講座を受講しました。いずれの講座も加藤先生が作成しているので、記述に一貫性があり非常に勉強しやすいものでした。内容も私が見る限りでは不自然な部分はなく、非常に信用できるものであると思います。

基礎問題演習講座については、一度目の演習後、私の考え方に誤りがあった部分について、マークをして2~3度見返すことが出来るようにしておりました。また、自分の思考の整理をするとともに、後で見返した時に内容をすぐに把握できるようにするために、模範答案のページに学習のまとめとして、答案構成を書いておりました。

A.T 様

苦手だった公法系で134点(130番台)を獲得し、総合400番台で司法試験合格

総まくり講座と基礎問題演習講座を受講したことにより、特に論文の書き方が分からなかった憲法で、予備試験におけるF評価からA評価(公法系130番台)まで成績を伸ばすことができました。問題となる条文ごとにどのような順序で論述すればいいのかということや、答案を書く上で問題文の事情をどのように使用すればいいのか等を学ぶことができました。令和5年の司法試験では、生存権という比較的出題頻度の低い権利が出題されましたが、総まくり講座と基礎問題演習講座で生存権の処理手順について十分勉強していたため、本番でも焦ることなく問題を解くことができました。

総まくり講座と基礎問題演習講座では、論点の網羅性が高い上、それぞれの論点を理解したり、当てはめ・評価を学ぶこともできるため、これらを受講すれば司法試験の合格に十分だと思いました。私のように他の予備校の講座を受講したけれども論文の成績が上がらず悩んでいる、というような方に対しても受講をおすすめします。

.

| 7科目セット | 製本(A5) . 26穴(B5) お申込みに進む |

|---|---|

| 憲法 (175頁‐目次・判例索引を含む、以下同じ) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |

| 行政法 (145頁) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |

| 民法 (307頁) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |

| 商法 (187頁) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |

| 民事訴訟法 (257頁) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |

| 刑法 (226頁) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |

| 刑事訴訟法 (231頁) |

製本(A5) →終売セール価格 4,800円(税込) . 26穴(B5) →1終売セール価格 5,800円(税込) お申込みに進む |