全動画配信中(令和7年度分を除く)・全教材一括配送!

1.司法試験過去問講座とは

司法試験過去問講座は、各科目21問(プレテスト、平成18年~令和7年)、合計147問の司法試験過去問について解説をする講座です。

徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。

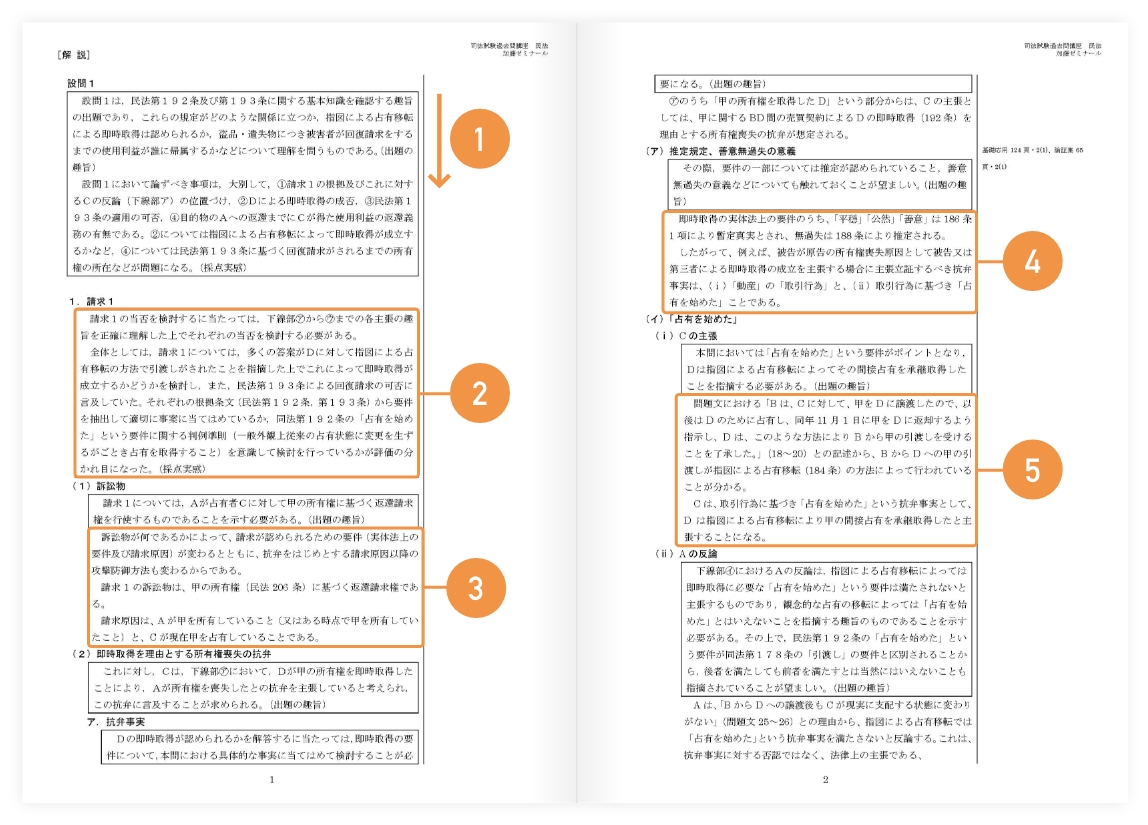

テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、出題趣旨・採点実感・ヒアリングの読込みや基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去問分析を完成させることができます。

令和1年から令和7年までの7年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~1桁順位)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。これにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。

【概要】

| 担当講師 |

加藤 喬 |

| 販売価格 |

定価150,000円(税込)

→終売セール価格 120,000円(税込) |

| 使用教材 |

※ 総まくり論証集は別売りとなります。 |

| 講義時間 |

1科目21時間、合計約147時間 |

| 教材配送・動画配信 |

- 司法試験過去問テキスト 7冊

全科目一括配送

(令和7年分は出題趣旨・採点実感の公表後にPDFで提供いたします)

.

- 講義動画

プレテスト~令和6年 全動画配信完了

令和7年分 2026年2月に全動画配信

|

| オフライン再生 |

本講座の講義動画は、オフライン再生が可能です。

詳細はこちらからご確認ください。 |

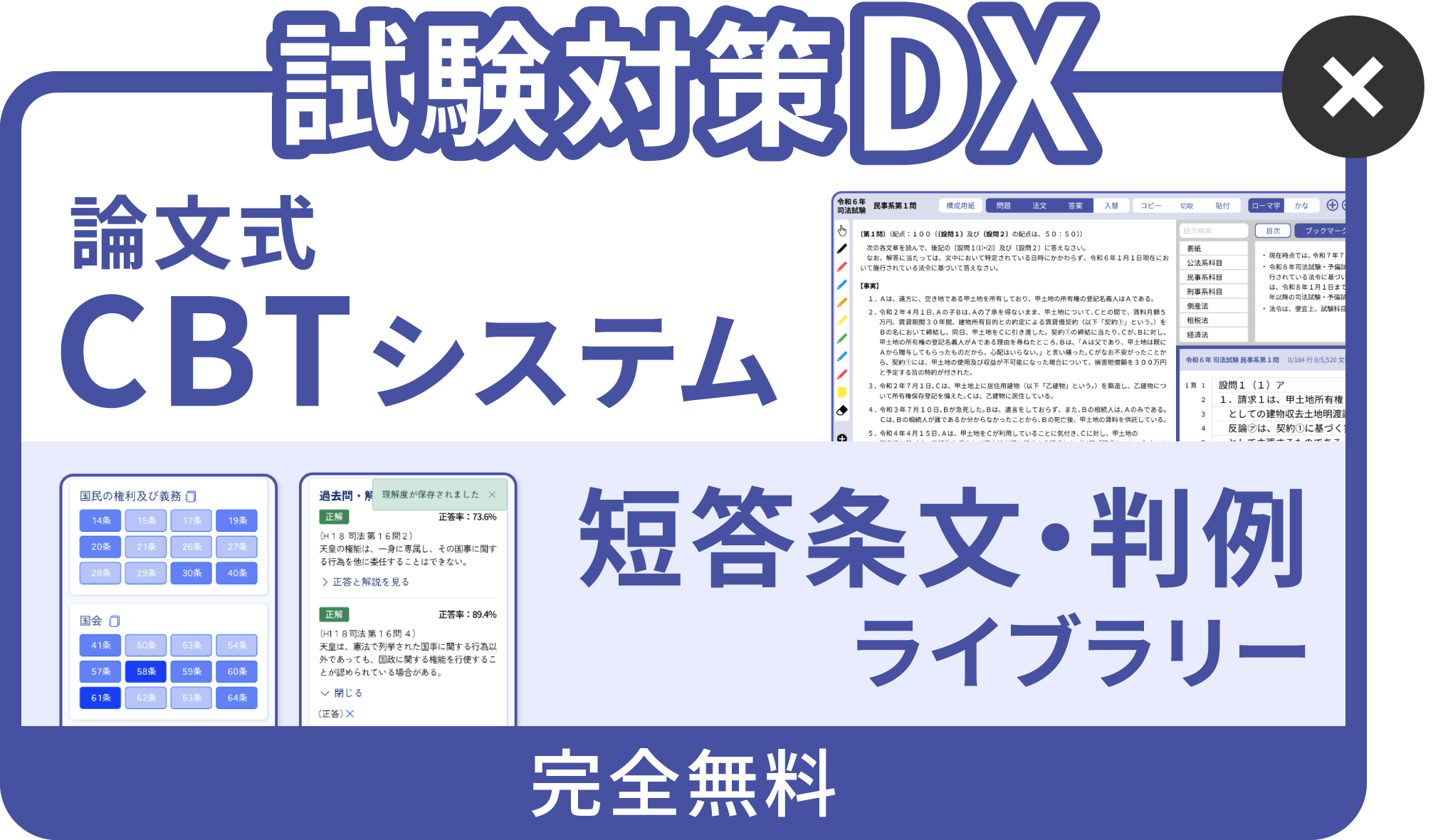

| 論文式CBTシステム |

本講座の受講者様は、無料で、自社開発した論文式CBTシステムをご利用いただけます。

詳細はこちらからご確認ください。 |

| 視聴期間 |

2026年9月末 |

| 支払方法 |

銀行振込(一括&分割)

クレジットカード決済(一括&分割) |

2.担当講師

加藤ゼミナール代表・弁護士 加藤喬

加藤喬講師は、講師歴10年以上の経験と実績が豊富な有名講師であり、特に教材作成と試験対策において圧倒的な支持を得ています。

毎年、自身が担当する基本7科目の試験対策講座から1桁合格者をはじめとする超上位合格者や短期合格者を輩出しており、労働法講座では科目別1位&2位合格者も輩出しています。

- 5歳から体操を始め、高校3年のインターハイでは個人総合5位入賞を果たす

- 大学3年生の春に、自分の人生をスポーツから勉強に切り替えようと思い、司法試験の勉強を開始

- 慶應義塾大学法科大学院を修了後、労働法1位(2466人中)・総合39位(8015人中)で司法試験に合格(2014年)

- 合格直後から講師活動をスタートし、2021年5月、法曹教育の機会均等と真の合格実績の追求を理念として、加藤ゼミナールを設立

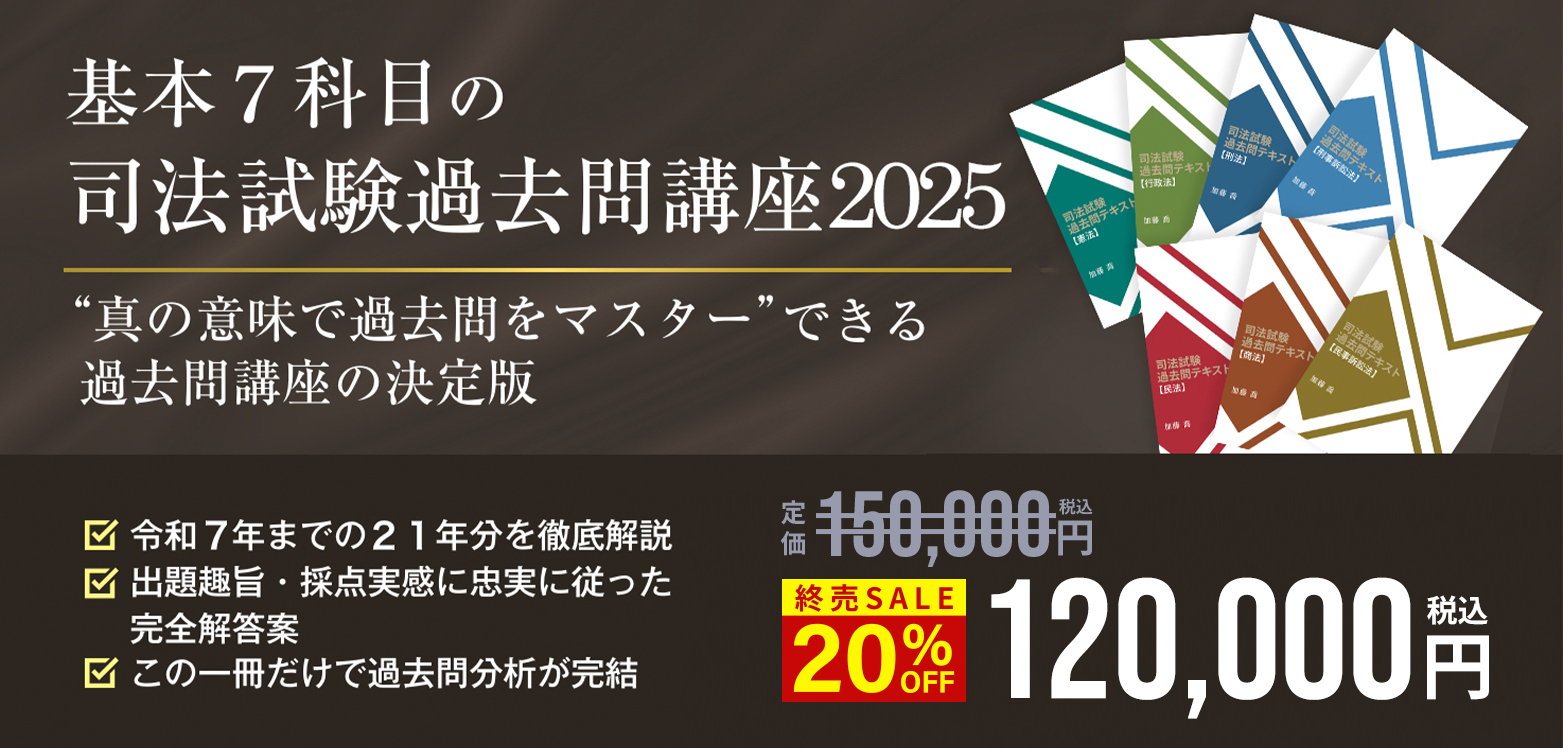

3. 学習のデジタル化に全面対応

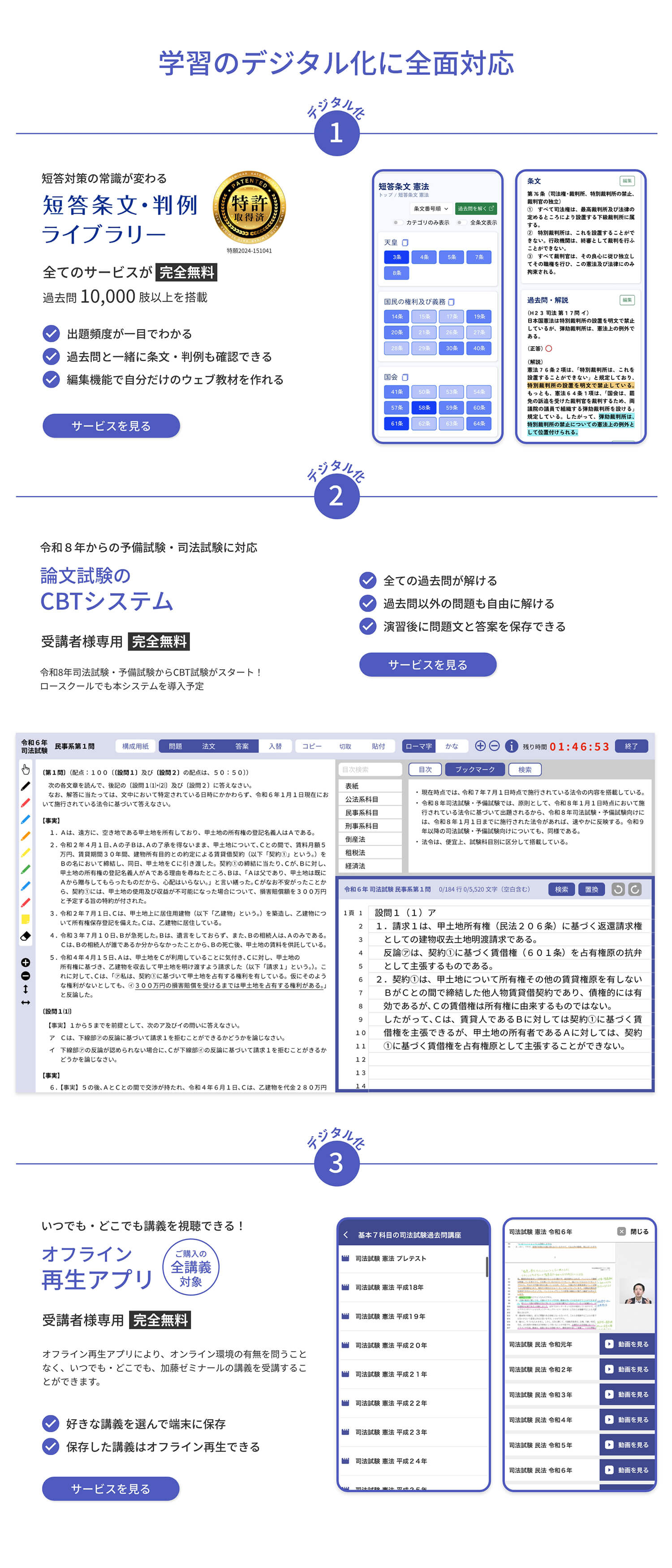

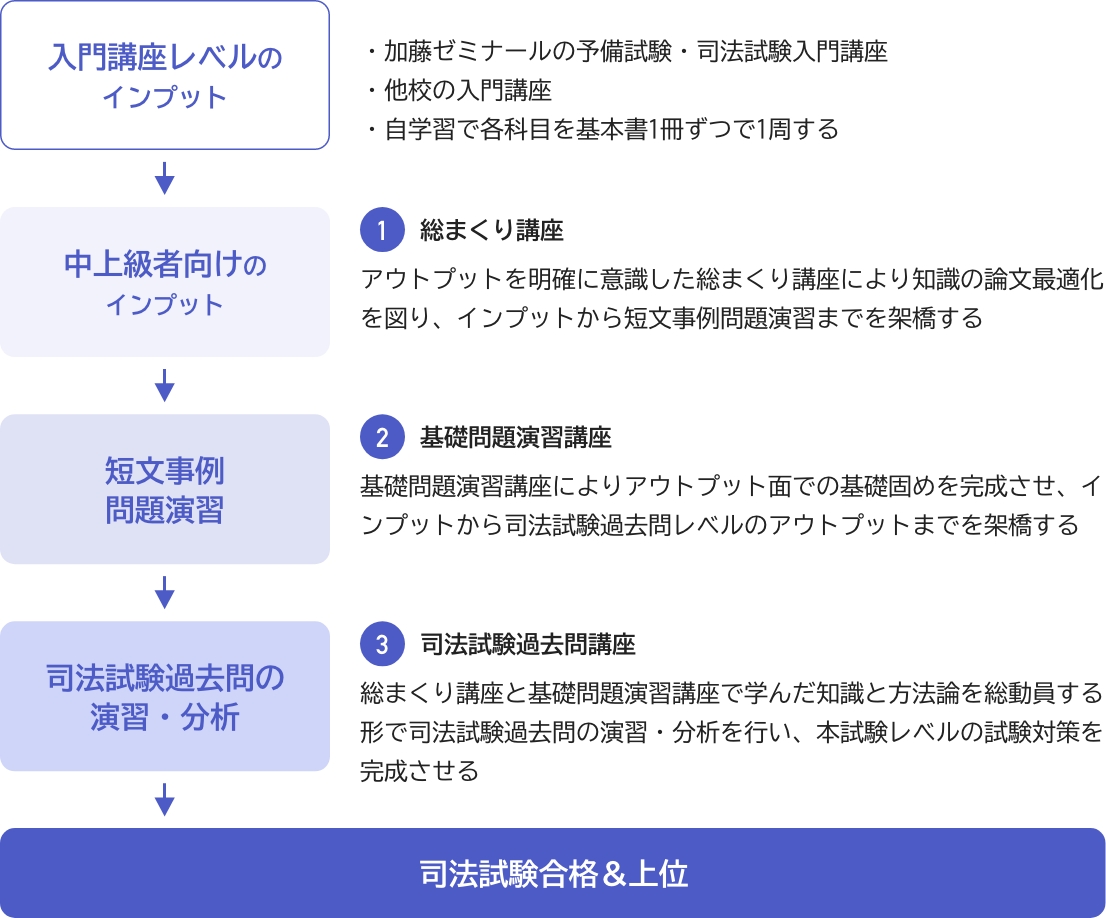

4.基本7科目の試験対策講座全体のカリキュラム

加藤ゼミナールの基本7科目の試験対策講座は、①総まくり講座(中上級者向けのインプット講座)、②基礎問題演習講座(短文事例問題演習の講座)、③予備試験過去問講座、④司法試験過去問講座の4つです。

入門講座レベルのインプットを終えている方には、【司法試験対策】として、①総まくり講座→②基礎問題演習講座→③司法試験過去問講座という流れで3講座を受講して頂くことをお薦めいたします。

【司法試験対策】

5司法験過去問講座の特徴

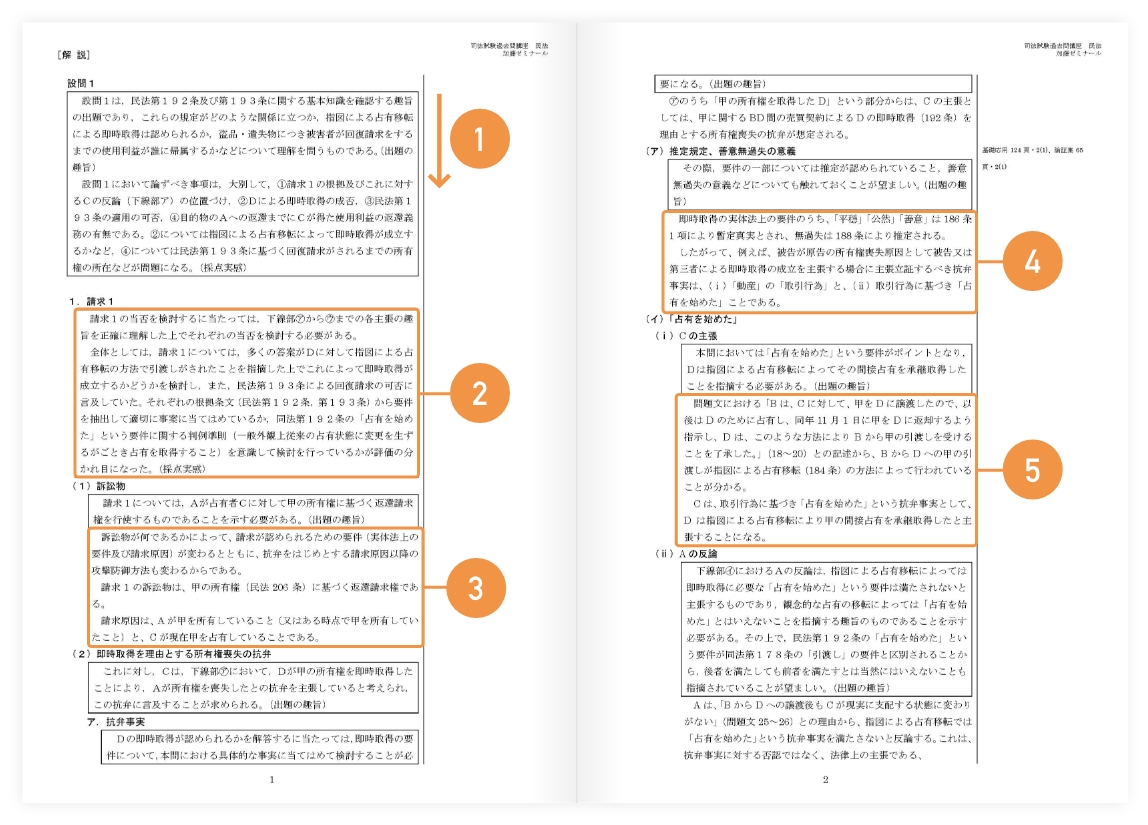

★1 年度ごとの解説テキストの構成

テキストは、「問題文」「解説」「答案」の3部構成となります。

問題文には、問題文の読み方を説明する際の便宜のために、行番号を振っています。

解説では、出題趣旨・採点実感を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。

解説の右余白には、基礎応用完成テキスト及び総まくり論証集の該当頁を逐一表示しているため、過去問演習後の復習の際に、一元化教材である基礎応用完成テキストや総まくり論証集に戻りやすくなっております。試験直前期に一元化教材と過去問テキストの双方を回すのは困難である上、学習効率も下がりますから、試験直前期に基礎応用完成テキストや総まくり論証集を読むだけで司法試験過去問から学んだことの重要部分まで確認することができるよう、司法試験過去問から学んだことの重要部分を予め総まくりテキストや総まくり論証集に反映しておきましょう。

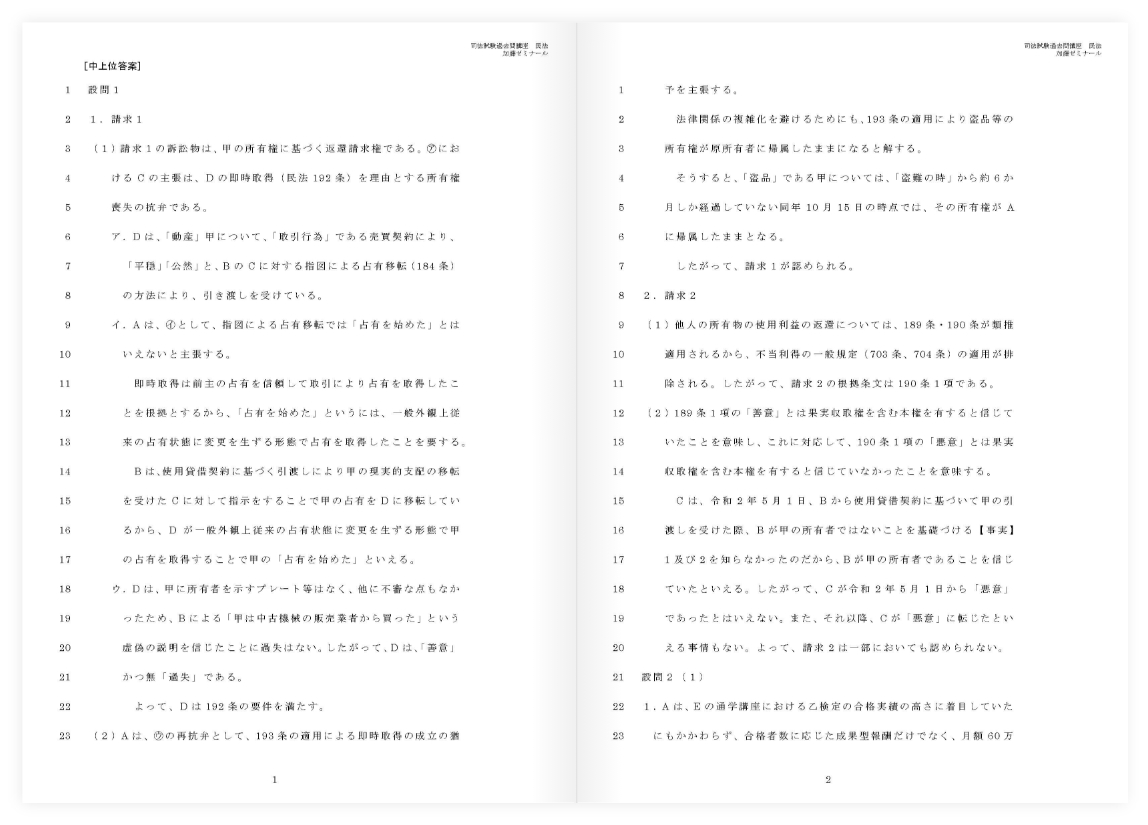

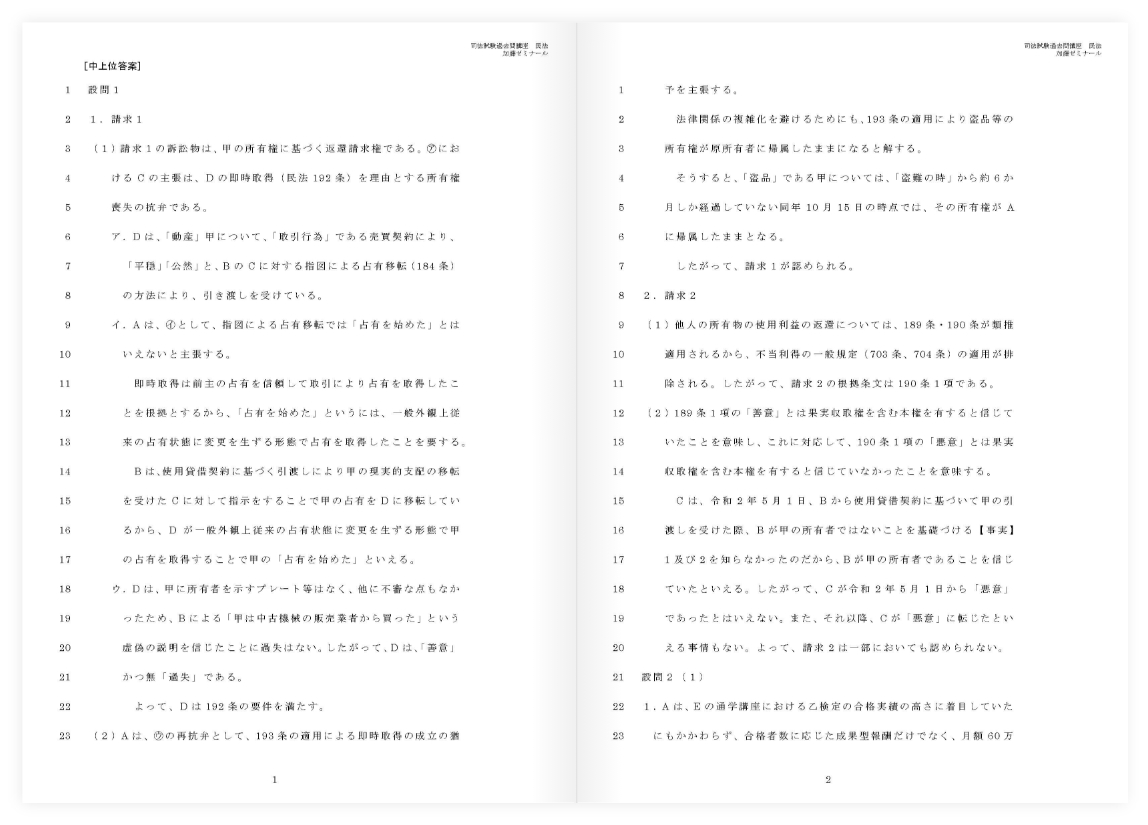

答案は、縦23行・横28~32文字の書式に従い6~8枚以内で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~1桁順位)となります。現実的な超上位答案により、メリハリのある答案の書き方を習得することができるとともに、1位~2位前半の答案の本当の水準を知ることもできます。なお、令和1年から令和6年の6年分については、模範答案に加え、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定順位100~200位)もございます。

★2 4~5枚でまとめた中上位答案により自分の実力に見合った自分が目指すべき合格答案像をイメージできる

司法試験過去問講座では、令和1年から令和6年までの6年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~2桁前半)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。

模範答案と中上位答案の双方を参考にすることにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。

インプットもアウトプットも、本試験で自分が目指している理想の答案を書けるようになることを目指してやるものであり、ここでいう「自分が目指している理想の答案」とは、現実的なゴール、すなわち、自分の実力に見合った現実的な合格答案像を意味します。これを具体的にイメージする際に、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案が非常に役立ちます。

また、中上位答案は、加藤喬講師が徹底した出題分析に基づくメリハリ付けと簡にして要を得た文章によって、4~5枚以内で主要な検討事項を盛り込んだコンパクトな答案を書き上げたものです。こうした中上位答案から、配点項目を意識したメリハリ付けの視点、配点項目をコンパクトにまとめ切る答案作成上のコツなども習得することができます。

★3 基本書・判例集を要することなく、過去問分析を完成させられる

司法試験過去問テキストの「解説」部分では、出題趣旨・採点実感を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。

自力で長い出題趣旨・採点実感を最初から最後まで読み込む必要もありません。

★4 インプット教材の該当箇所の表示あり

テキストの解説部分の右余白には、基礎応用完成テキスト及び総まくり論証集の該当頁を逐一表示しているため、過去問演習後の復習の際に、一元化教材である基礎応用完成テキストや総まくり論証集に戻りやすくなっております。

★5 表面的な解答筋だけでなく、解答に至るプロセスについても徹底解説

解説では、表面的な解答筋だけを説明するのではなく、解答筋に気が付くための問題文の読み方と思考方法についても説明いたします。

これにより、過去問と異なる事案でも、論点をはじめとする検討事項を確実に抽出できるようになります。

本講座では、事案の違いを跨いでも役に立つ、汎用性の高い実力まで身に付けることにも重点を置いております。

★6 司法試験・予備試験で評価される答案の書き方の習得

本講座の答案例も、全て加藤喬講師がいちから作成しております。

答案例を通じて、事案と条文・論点との対応関係といった表面的なことだけでなく、当該科目に共通する答案の書き方とともに、分野・論点単位での答案の書き方を習得することができます。

さらには、簡にして要を得た文章の書き方、接続の正しい使い方、読みやすい文章の書き方など、全科目に共通する正しい答案の書き方を習得することもできます。

★7 加藤喬講師がいちから作成した良質な答案例により正しい答案作成の作法まで習得できる

他校の過去問集の答案例には、法律の内容面のみならず、接続詞の使い方や文章全体の流れをはじめとする日本語文章・法律文章という面でも、質の低いものが少なくないです。お手本にする答案例の質が低いと、間違った法律知識が身に付いたり、答案作成における悪癖が付いてしまいます。

知識の不正確さは比較的容易かつ短期間で修正可能ですが、答案作成の悪癖は簡単には修正できません。

加藤ゼミナールの司法試験過去問講座の答案は、文章力の高さにも定評のある加藤喬講師がいちから作成したものであり、法律の内容面のみならず、日本語文章・法律文章としての質も非常に高いです。

したがって、司法試験過去問講座の答案により、正しい法律知識、科目・分野ごとの答案の書き方を習得できることは勿論のこと、全科目に共通する法律文章作成の作法まで習得することができます。

★8 司法試験委員会の理解に適合した記述

司法試験の論文試験では、基本書に書いてあるからといって、それが当然に正しいと評価されるわけではありません。

判例の理解、学説の選択、要件整理等については、学者間で見解が相違していることがあり、その場合、なるべく司法試験委員会の理解に従うべきです。

こうした傾向が特に強いのが、憲法、刑法及び刑事訴訟法の3科目です。

司法試験では、司法試験委員会の理解がルールです。

そこで、本講座では、判例の理解、学説の選択、要件整理、さらには答案の書き方についても、司法試験の出題趣旨・採点実感と現・元考査委員の著書・執筆箇所を優先的に参照することで、なるべく司法試験委員会の理解に適合した内容になるよう努めております。

したがって、本講座では、司法試験委員会に理解に適合した知識、すなわち司法試験でちゃんと評価される知識と書き方を習得することができます。

★9 教材間、講座間の一貫性

教材間の一貫性、講座間の一貫性は、学習効率に直結する非常に重要なポイントです。

それにもかかわらず、多くの予備校では、講座や科目、さらには分野ごとに作成者が異なる教材が当たり前のように使用されているとともに、インプット講座、短文事例問題演習講座、過去問講座とで担当講師が異なることが多いです。

これでは、論点における見解選択、論証や規範の表現・長さ、答案の書き方、思考プロセスなどが、科目、教材、講座ごとに異なるということが頻繁に起こります。

加藤ゼミナールでは、①インプット講座である総まくり講座、②短文事例問題演習である基礎問題演習講座、③予備試験過去問講座・司法試験過去問講座の全てについて、加藤喬講師が教材作成及び授業を最初から最後まで担当しているため、教材間の一貫性と講座間の一貫性が完璧に保たれています。

教材間の一貫性、講座間の一貫性は、学習効率に直結する非常に重要なポイントです。

★10 テキスト巻頭の論点目次 NEW

司法試験過去問テキストの巻頭には、年度ごとの出題された分野・論点の目次があります。これにより、過去問の出題事項を一目で把握できます。

6.カリキュラム

講義時間は、各科目20時間(1問あたり1時間)、合計140時間(20年分×1時間×7科目)となります。

科目ごとの概要は、次の通りです。

.

7.司法試験過去問講座を使った学習スケジュール

例えば、司法試験対策として、総まくり講座・基礎問題演習講座・司法試験過去問講座の3講座セットを受講する場合、科目ごとに、①総まくり講座→②基礎問題演習講座→③司法試験過去問講座という流れで受講します。

そして、基礎問題演習講座を受講する際には、総まくり講座で学習したことを総動員するつもりで問題を解き、司法試験過去問講座を受講する際には、総まくり講座と基礎問題演習講座で学習したことを総動員するつもりで問題を解き、解説講義を視聴します。

基礎問題演習については、短文事例問題の答案作成をほとんどしたことがない方などを除き、答案構成をすれば足ります。これに対し、司法試験過去問については、なるべく実際に答案を書いてから解説講義を視聴するべきです。もっとも、基礎問題演習テキストは網羅性が高い(合計442問)うえに、司法試験過去問の重要部分まで反映されているため、基礎問題演習講座の内容をしっかりと消化すれば、司法試験過去問のAランク問題をしっかりとやりさえすれば、合格水準、上位水準に到達できます。

8.使用するテキスト

こだわり抜いたオリジナルテキスト

-

答案の流れに沿った解説

解説では、出題趣旨・採点実感をそのまま張り付けるのではなく、答案の流れに従って整理した上で検討事項ごとに抜粋しているため、出題趣旨・採点実感を熟読して「この部分は何を意味しているのか」といったことを自力で分析することを要することなく、出題趣旨・採点実感から学ぶべきことを習得することができます。

-

出題趣旨・採点実感の無駄のない引用・抜粋

年々、出題趣旨・採点実感の分量が増えており、上位合格を目指すうえでも不要な記載や、出題趣旨と採点実感とで重複する記載などもありますから、出題趣旨・採点実感の全部を最初から最後まで熟読する必要はありません。解説では、出題趣旨・採点実感のうち過去問分析のために読むべきものをピンポイントに引用・抜粋しています。これにより、「無駄がなく、漏れもなく」出題趣旨・採点実感から必要事項を学ぶことができます。

-

科目ごとの思考プロセスに従った説明

科目ごとに問題を分析する際の思考プロセスがあり、民法では、訴訟物→請求原因→抗弁以降の攻撃防御方法という流れに従って問題を分析するのが通常です。そこで、民法の解説では、出題趣旨・採点実感も抜粋しながら、訴訟物→請求原因という思考プロセスの出発点から説明しています。民法では、こうした論点以前の前提事項の論述で差が付きやすいです。

-

出題趣旨・採点実感の肉付け

解説では、必要に応じて、出題趣旨・採点実感ごとに法律要件(民法では要件事実を含む)、判例・学説、思考プロセスなどに関する説明を付けています。これにより、基本書・判例集を使って自力でリサーチをすることなく、解説部分だけで過去問分析をすることができます。

-

解答筋を導くための思考プロセスまで説明

過去問分析で大事なことは、解答筋(「何を論じるべきか」)を把握することではなく、解答筋に気が付くための思考プロセスを習得することです。思考プロセスを習得しなければ、試験本番において過去問と異なる事例から解答筋を導き出すことができないからです。

民法では、要件事実論に従って当事者の主張を分析することが重要であり、問題文のどこをどう読んで、当事者の主張をどのように法的に構成するのかという主張分析に関する思考プロセスも丁寧に解説しています。

過去問講座では、こうした汎用性の高い方法論についても丁寧に解説しますので、真の意味で過去問をマスターすることができます。

司法試験過去問講座では、令和1年から令和7年までの7年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~1桁順位)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております(プレテストから平成30年までの14年分については、超上位答案のみとなります)。

模範答案と中上位答案の双方を参考にすることにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。

また、中上位答案は、加藤喬講師が徹底した出題分析に基づくメリハリ付けと簡にして要を得た文章によって、4~5枚以内で主要な検討事項を盛り込みコンパクトに書き上げたものです。こうした中上位答案から、配点項目を意識したメリハリ付けの視点、配点項目をコンパクトにまとめ切る答案作成上のコツなども習得することができます。

加藤喬講師が全てのテキストをいちから作成

加藤ゼミナールでは、多くの予備校と異なり、受験生スタッフや合格者スタッフではなく、講師自らが全てのテキストを作成しています。また、講師がスタッフ作成のテキストを監修するのではなく、講師が最初から最後までいちからテキストを作成しています。

司法試験過去問講座で使用する司法試験過去問テキスト、有料で別途付属する総まくり論証集はいずれも、加藤喬講師がいちから作成したものです。

冊数、問題数

司法試験過去問テキストは、1科目につき1冊(400頁前後)、合計7冊となります。

テキストにはプレテスト、平成18年から令和6年までの20年分の過去問が反映されており、令和7年分については出題趣旨・採点実感の公表後にPDFで提供いたします。

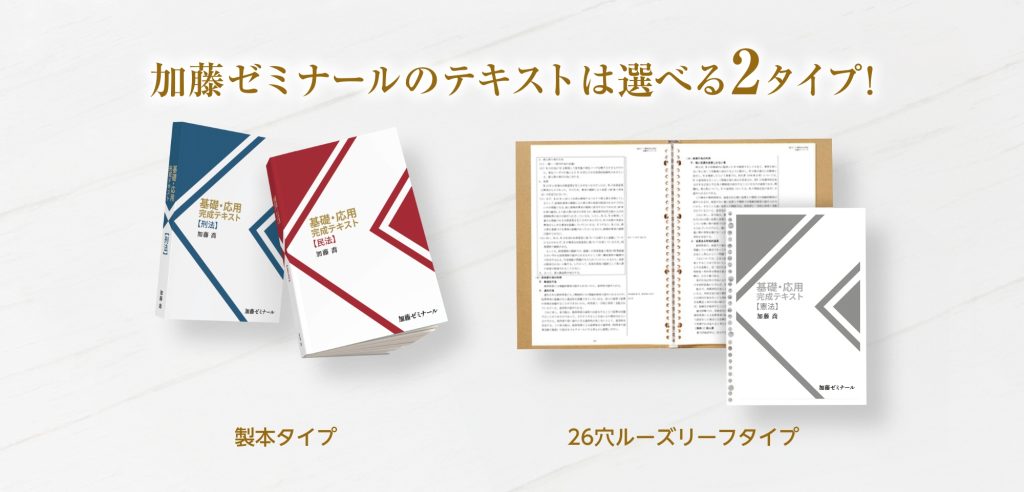

テキストの形式(サイズなど)

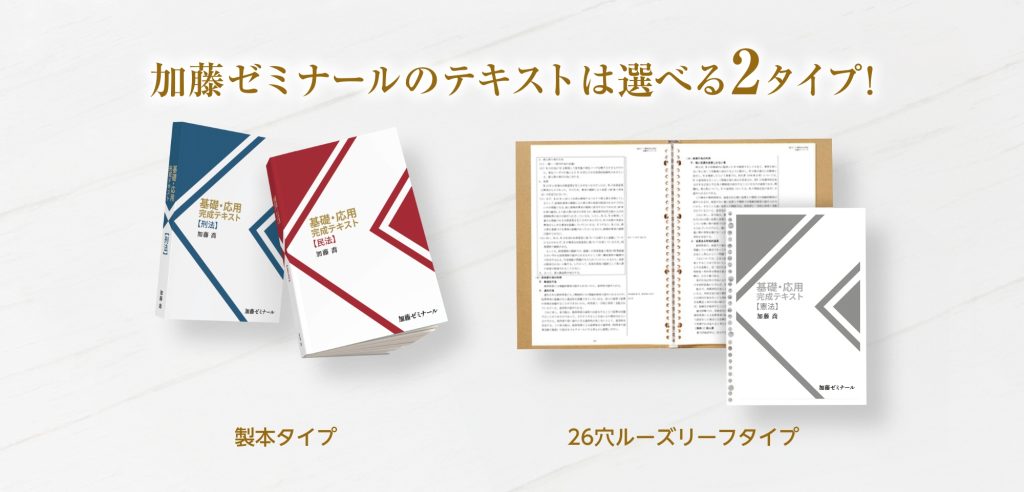

加藤ゼミナールでは、教材について製本タイプと26穴タイプの2つをご用意しております。受講者様は、希望する教材タイプを選択することができます。

製本タイプ、26穴タイプのいずれであっても、B5サイズ(182×257mm)となります。

教材の厚みは、概ね20ページあたり1mmです。例えば、ページ数が500頁のテキストであれば、概ね25mmの厚みとなります。

テキストの製本・配送料

加藤ゼミナールでは、講義で使用するテキストの製本料、配送料は、講座価格に含まれております。したがって、講座価格とは別に製本料や配送料がかかることはございません。

ただし、26穴タイプを選択した場合には、オプション料金として別途10,000円(税込)がかかります。

9. 選べる2つの教材タイプ(製本タイプ&26穴タイプ)

加藤ゼミナールでは、教材について製本タイプと26穴タイプの2つをご用意しております。受講者様は、希望する教材タイプを選択することができます。

26穴タイプ(B5サイズ)では、別途、オプション料金がかかります。これに対し、製本タイプ(B5サイズ)では、オプション料金はかかりません。

教材タイプは、お申込みボタンを押した後の「お申込み内容確認」ページにおいて選択してくださいませ。

※26穴タイプを選択した場合でもバインダーは付属しませんので、バインダーは各自でご用意くださいませ。

※ 教材タイプに関する詳細につきましては、こちらからご確認くださいませ。

10.サンプル講義

11.サンプルテキスト

※ 配送するテキストには巻頭に年度ごとの論点目次があります(サンプルでは「憲法」についてのみ論点目次を公開)

12.講義動画の視聴期限

【視聴期限】

講義動画の視聴期限は、2026年9月末までとなります。

【視聴期限の延長】

加藤ゼミナールでは、1か月・3か月・6か月・12か月単位での視聴期限の延長を承っております。

代金を分割支払いすることも可能でございます。

視聴期限の延長を希望なさる方は、加藤ゼミナール事務局までお問い合わせくださいませ。

| 1か月延長 |

講座定価の10%(税込15,000円) |

| 3か月延長 |

講座定価の20%(税込30,000円) |

| 6か月延長 |

講座定価の30%(税込45,000円) |

| 12か月延長 |

講座定価の40%(税込60,000円) |

13.講義スケジュール