全動画配信中・教材の配送を開始しております

1.労働法速修テキスト講座とは

労働法速修テキスト講座は、労働法の入門講座です。

労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。

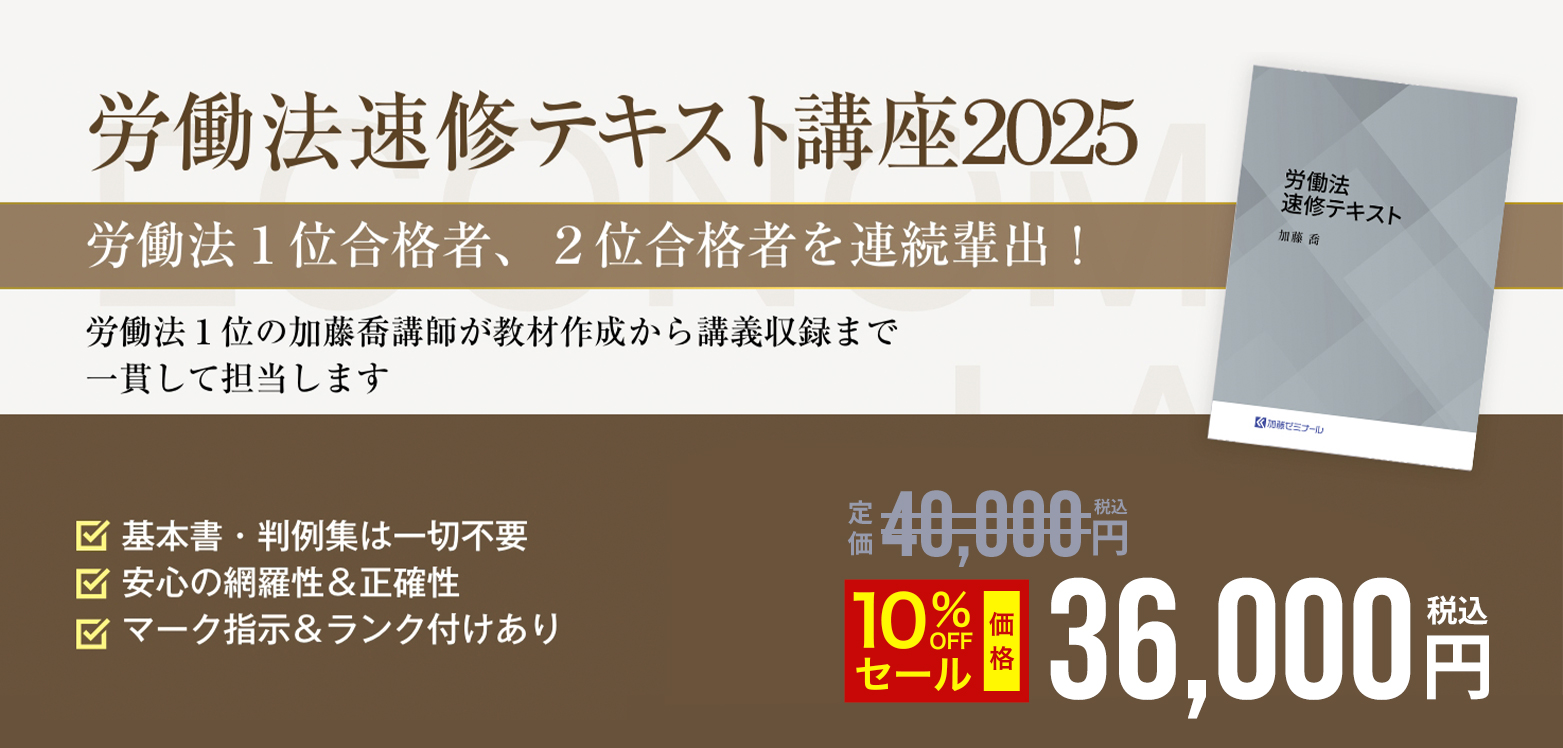

毎年、多くの方々が本講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和5年には労働法1位(81.99点)、令和4年と令和7年には労働法2位(75.98点、81.66点)の合格者を輩出しています。

労働法速修テキスト講座をはじめとする加藤喬講師の労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されています。

【概要】

| 担当講師 |

加藤 喬 |

| 販売価格 |

定価40,000円(税込)

→10%OFFセール価格 36,000円(税込) |

| 使用教材 |

※ 労働法論証集は別売りとなります。 |

| 講義時間 |

30時間 |

| 教材配送・動画配信 |

- 労働法速修テキスト

配送を開始しております

.

- 講義動画

全動画配信完了

|

| オフライン再生 |

本講座の講義動画は、オフライン再生が可能です。

詳細はこちらからご確認ください。 |

| 論文式CBTシステム |

本講座の受講者様は、無料で、自社開発した論文式CBTシステムをご利用いただけます。

詳細はこちらからご確認ください。 |

| 視聴期間 |

2026年9月末 |

| 支払方法 |

銀行振込(一括&分割)

クレジットカード決済(一括&分割) |

【労働法はどんな科目なのか?】

下記ページでは、労働法、経済法及び倒産法の3科目について、各講座の担当講師が科目特性や勉強法について紹介しております。

.

2.担当講師

加藤ゼミナール代表・弁護士 加藤 喬

加藤喬講師は、講師歴10年以上の経験と実績が豊富な有名講師であり、特に教材作成と試験対策において圧倒的な支持を得ています。

毎年、自身が担当する基本7科目の試験対策講座から1桁合格者をはじめとする超上位合格者や短期合格者を輩出しており、労働法講座では科目別1位&2位合格者も輩出しています。

- 5歳から体操を始め、高校3年のインターハイでは個人総合5位入賞を果たす

- 大学3年生の春に、自分の人生をスポーツから勉強に切り替えようと思い、司法試験の勉強を開始

- 慶應義塾大学法科大学院を修了後、労働法1位(2466人中)・総合39位(8015人中)で司法試験に合格(2014年)

- 合格直後から講師活動をスタートし、2021年5月、法曹教育の機会均等と真の合格実績の追求を理念として、加藤ゼミナールを設立

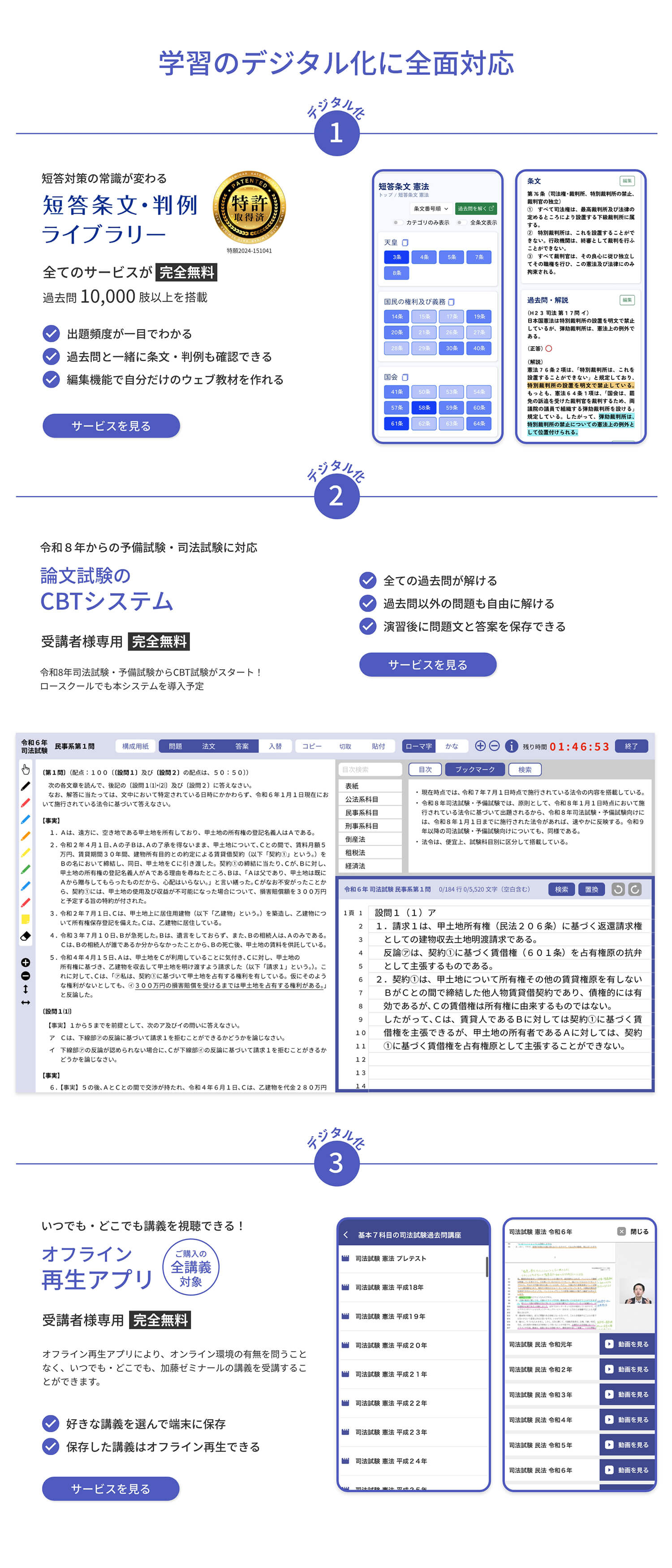

3. 学習のデジタル化に全面対応

4.労働法講座全体のカリキュラム

労働法講座には、①労働法速修テキスト講座(入門講座)、②労働法重要問題100選講座(短文事例問題演習の講座)、③労働法過去問講座の3つがあります。

【司法試験対策】では、①労働法速修テキスト講座→②労働法重要問題100選講座→③労働法過去問講座の流れで3講座を受講して頂きます。

【予備試験対策】では、①労働法速修テキスト講座→②労働法重要問題100選講座という流れで2講座を受講し、予備試験合格後に、①労働法速修テキスト講座の応用編、②労働法重要問題100選講座のBCランク問題、③労働法司法試験過去問講座までやることで司法試験対策を完成させます。

なお、予備試験対策として労働法司法試験過去問までやるのは明らかにオーバースペックですし、司法試験過去問の重要部分は事案を簡略化した上で労働法重要問題100選講座に反映していますので、予備試験対策として労働法司法試験過去問までやる必要はありません。

5.対象試験種

労働法速修テキスト講座は、司法試験と予備試験の双方に対応しております。

ただし、予備試験では応用編レベルのことはまず出題されないため、予備試験対策としては導入編と基礎編までを受講し、予備試験合格後に司法試験対策として応用編まで受講すれば足りると考えます。

6.学習段階に応じた3段階のインプット講義

労働法速修テキスト講座のカリキュラムは、以下の3つからなります。

学習段階に応じた3段階のカリキュラムにより、確実に入門・基礎レベルのことから応用レベルのことまでを習得することを目指します。

導入編(3時間)

導入編では、労働法速修テキストの冒頭における導入部分を使い、労働法の全体像を把握して頂きます。

これにより、基礎編及び応用編における学習をスムーズに進めることが可能となります。

基礎編(24時間)

基礎編では、速修テキストを使い、Aランク・Bランクの分野・論点に重点を置いて説明をするとともに、論点・判例についても重要部分や基礎的なことに絞った説明をするにとどめます。

基礎編では、確実に合格水準の知識を身に付けて頂くために、分野ごとにこういった制度、条文、論点及び判例があり、この論点における判例・通説はこういた立場であり、当てはめではこういった事実関係が重視されている、といった合格水準として必要なことに重点を置いた説明をするにとどめ、難しいことや細かいことには言及しないようにします。

応用編(3時間)

応用編では、速修テキストを使い、②基礎編では言及しなかったマイナー分野・論点や、論点・判例に関する難しいこと・深いことについても説明いたします。

7.労働法速修テキスト講座の特徴

★1 ランク付けとマーク・アンダーライン指示による記憶の範囲及び優先度の明確化

労働法速修テキスト講座では、司法試験における出題の実績及び傾向を踏まえ、徹底した出題分析に基づき、分野・判例・論点単位で、A~Cのランク付けをしております。ランク付けは、予めにテキスト右の余白に反映しております。

また、速修テキストには、理解のために読むべき記述と、記憶するべき記述とがあります。最終的には、記憶するべき記述だけを何度も読み込むことによりインプットをすることになりますから、記憶の範囲とその優先度を明確にするために、4色の色分けに基づくマーク・アンダーラインの指示もございます。

そして、マーク・アンダーラインの指示・反映の効率化を図るために、マーク・アンダーラインについては、講義中に口頭で逐一指示をするのではなく、テキストを映した専用動画により指示させて頂きます。従いまして、②基礎編を視聴する前に、マーク・アンダーラインの指示動画に従い、速修テキストにマーク・アンダーラインを引いて頂き、その後で基礎編を受講して頂くことになります。

ランク付け/マーク・アンダーラインの説明書

★2 基本書・判例集を要することなく労働法速修テキスト講座だけでトップレベルの実力を身に付けることができます

速修テキストには、司法試験・予備試験対策として必要とされる制度・条文、論点の論証(約180個)及び判例が集約されております。したがって、速修テキストだけで、労働法の基礎固めを完成させるとともに、トップレベルの答案を書く実力を身につけることができますので、基本書・判例集は不要でございます。

仮に辞書的に基本書・判例集を参照するにしても、1冊ずつに絞って頂くことをお薦めいたします。

★3 メリハリ付けが徹底された無駄のないテキスト

速修テキストでは、徹底した出題分析に基づき、出題可能性が高く、かつ、判例の当てはめレベルのことまで問われる可能性が高い論点については、判例の当てはめのポイントまでテキストに反映した上で、Aランクに位置づけ、マーク指示もしております。その一方で、出題可能性が低く、かつ、仮に出題されても深いことまでは問われないであろう論点については、B~Cランクに位置づけ、簡潔な説明・論証を掲載するにとどめています。

このように、情報の取捨選択をはじめとするメリハリ付けを徹底することにより、網羅性がある一方で無駄のない完成度の高いテキストになっております。

★4 司法試験委員会の理解に適合した記述

司法試験・予備試験の論文試験では、基本書に書いてあるからといって、それが当然に正しいと評価されるわけではありません。

判例の理解、学説の選択及び要件整理等について、学者間で見解が相違していることがあり、その場合、なるべく司法試験委員会の理解に従うべきです。

司法試験・予備試験では、司法試験委員会の理解がルールです。

そこで、労働法速修テキスト講座では、判例の理解、学説の選択、要件整理、さらには答案の書き方についても、司法試験の出題趣旨・採点実感と現・元考査委員の著書・執筆箇所を優先的に参照することで、なるべく司法試験委員会の理解に適合した内容になるよう努めております。

従いまして、労働法速修テキスト講座では、司法試験委員会に理解に適合した知識、すなわち司法試験・予備試験でちゃんと評価される知識と書き方を習得することができます。

★5 教材間、講座間の一貫性

教材間の一貫性、講座間の一貫性は、学習効率に直結する非常に重要なポイントです。

加藤ゼミナールでは、①インプット講座である労働法速修テキスト講座、②短文事例問題演習である労働法重要問題100選講座、③労働法過去問講座の全てについて、加藤喬講師が教材作成及び授業を最初から最後まで担当しているため、教材間の一貫性と講座間の一貫性が完璧に保たれています。

8. 使用するテキスト

こだわり抜いたオリジナルテキスト

-

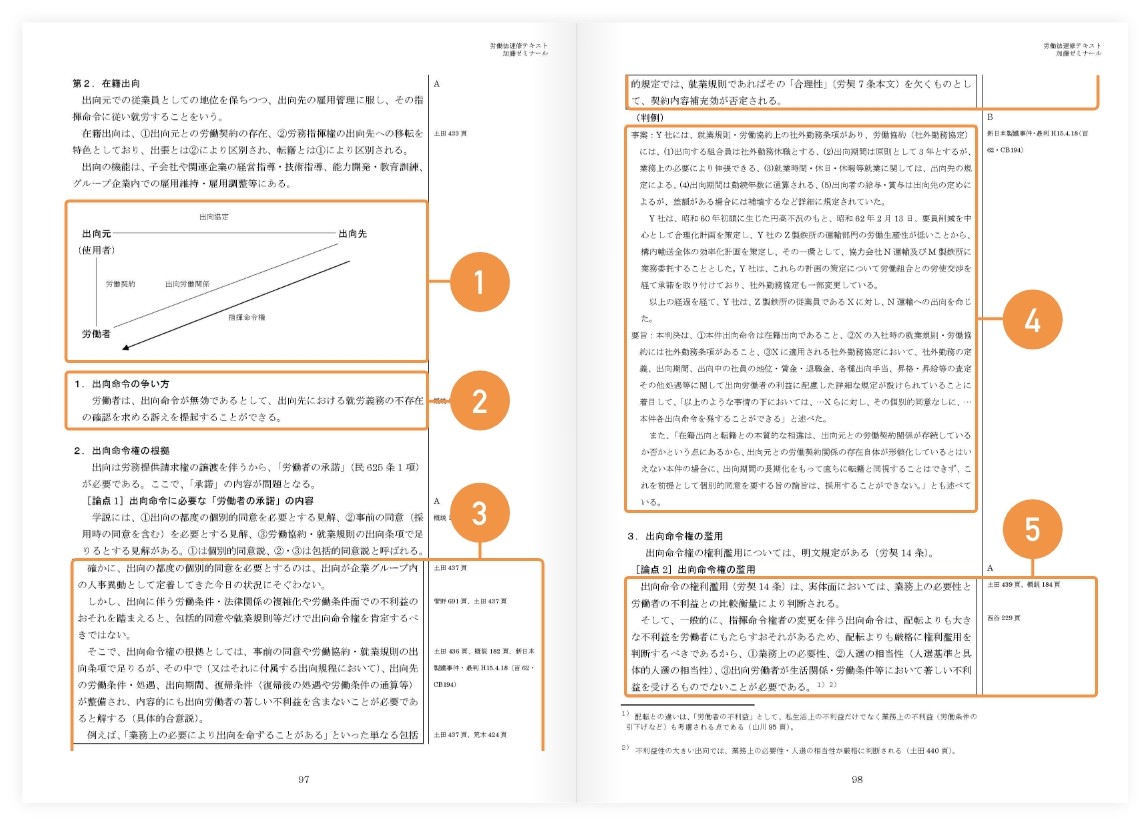

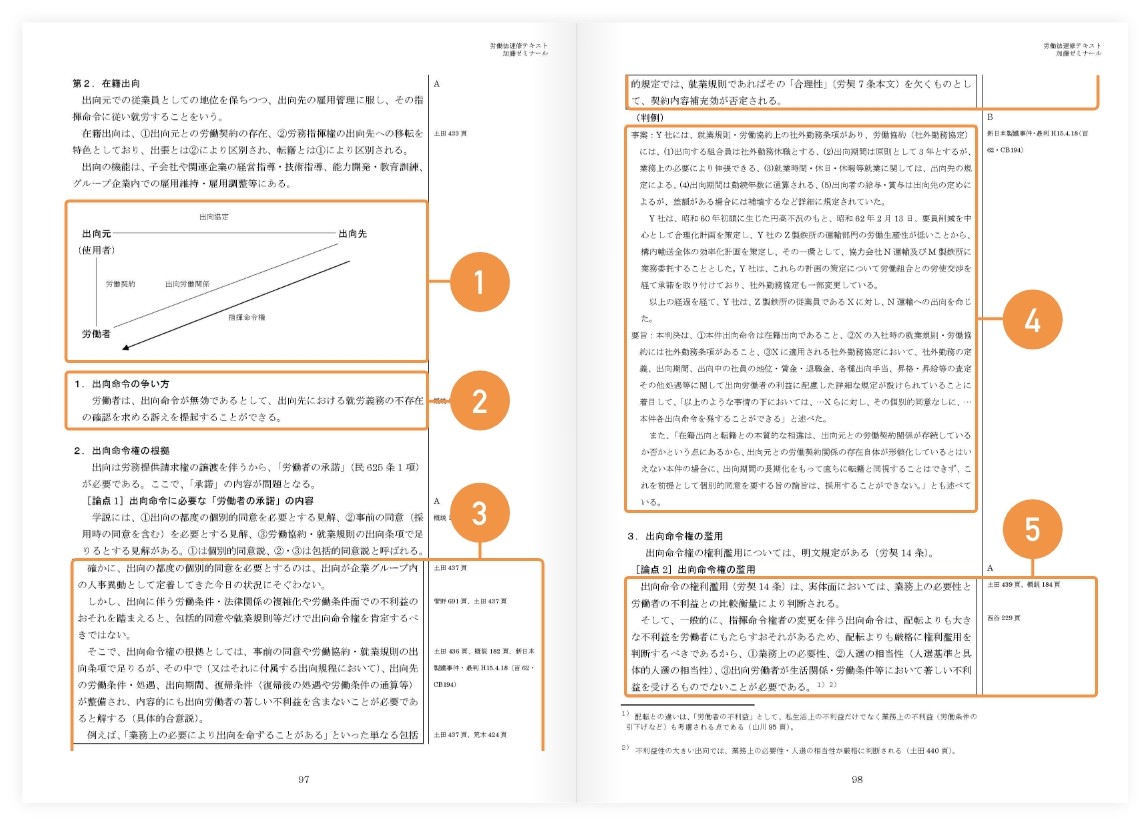

法律関係図による視覚化

法律学は抽象度が高い学問であるため、文字だけではその内容を具体的にイメージしにくいことが少なくありません。こうしたことも踏まえて、労働法速修テキストでは、制度概要、判例の事実関係などについて、法律関係図を用いて分かりやすく説明しています。

-

答案の流れに沿った記述

労働法は民法の延長としての側面が強い科目であるため、特に労働保護法の分野では、労働者側の訴えや請求から答案を書き始めることが多いです。そこで、労働法速修テキストでは、必要に応じて、答案の書き出しに当たる訴えや請求から分野・論点ごとの説明をスタートしています。

-

徹底したリサーチに基づく正確な論証

労働法では、理論面でも当てはめでも、判例(裁判例を含みます。)に従った論述が非常に重視されています。そして、判例によっては、その理解の仕方が学者ごとに異なることもあります。労働法速修テキストでは、現・元考査委員の著書を中心として用いた徹底したリサーチに基づき、限りなく司法試験委員会の理解に近い正しい論証を掲載しています。論証の正確性の圧倒的な高さは、加藤ゼミナールのテキストの強みの1つです。

-

判例の事案と判旨を試験対策の観点から絞り込んで反映

全科目に共通することですが、判例の事案も判旨も、論文試験で必要な範囲・水準でおさえておけば足ります。労働法の判例の事案と判旨は長い上に複雑であるため、自力で判例を学習することは非常に困難です。労働法速修テキストでは、徹底した出題分析に基づいて、判例の事案と判旨を試験対策の観点から絞り込んで掲載していますので、「無駄がなく、漏れもない」判例学習することが可能です。

-

そのまま答案で使えるコンパクトな論証

労働法速修テキストには、全ての論点について論証を掲載しており、その論証は、そのまま答案で使えるコンパクトなものになっています。これにより、論文試験で直結するインプットが可能となります。

司法試験労働法1位の加藤喬講師がいちから作成した完全オリジナルテキスト

加藤ゼミナールでは、多くの予備校と異なり、受験生スタッフや合格者スタッフではなく、講師自らが全てのテキストを作成しています。また、講師がスタッフ作成のテキストを監修するのではなく、講師が最初から最後までいちからテキストを作成しています。

労働法講座のテキストはいずれも、加藤喬講師がいちから作成したものです。

テキストの特徴

★1 試験に必要な知識が過不足なく反映されている

労働法速修テキストには、司法試験・予備試験で必要とされる制度・条文、論点の論証(約180個)及び判例が過不足なく反映されています。

判例については、菅野和夫ほか「ケースブック労働法」(弘文堂)のように複雑な事実関係を全てに掲載するのではなく、事実関係のうち判旨の重要部分を理解するために必要なものだけをテキストに反映するとともに、判旨についても全文ではなく重要部分に絞って掲載しております。

したがって、労働法速修テキストを使って「無駄がなく、漏れもない」インプットをすることができるため、基本書・判例集を要することなく、トップクラスの実力を身に付けることができます。

毎年、労働法速修テキストだけで労働法を勉強して労働法で上位の成績を収められる方が多数いらっしゃいます。

★2 アウトプットに直結する記述

労働法速修テキストでは、知識の論文最適化を図るために、全ての論点について、答案に書ける論証の形式で掲載するとともに、必要に応じて答案の流れに載せる形で論証を掲載しています。

これにより、論文試験に直結するインプットが可能となります。

★3 論証をはじめとする記述の正確性

労働法では、理論面でも当てはめでも、判例(裁判例を含みます。)に従った論述が非常に重視されています。そして、判例によっては、その理解の仕方が学者ごとに異なることもあります。労働法速修テキストでは、現・元考査委員の著書を用いた徹底したリサーチに基づき、限りなく司法試験委員会の理解に近い正しい論証を掲載しています。

論証のみならず、制度概要、定義、要件の整理の仕方などについても、同様です。

論証をはじめとする記述の正確性の圧倒的な高さは、加藤ゼミナールのインプット教材の強みの1つです。

★4 参考文献による徹底的な裏取り

徹底的な試験傾向の分析と文献による裏付けに基づいてテキストを作成し、テキストの右端には参考文献を該当する頁数とともに逐一表示することなどにより、著作権対応も徹底しております。

★5 最新の情報を反映

毎年、法改正、判例・学説の変遷、試験傾向の変化などを踏まえてテキストをアップデートしているため、テキストには最新の情報が反映されています。

★6 索引性の高さ

労働法速修テキストには、目次、事項索引、判例索引があり、確認したい知識に瞬時にアクセスすることができます。

★7 分野・論点ごとのランク付け

司法試験・予備試験における出題の実績及び傾向を踏まえ、徹底した出題分析に基づき、分野・判例・論点単位で、A~Cのランク付けを行い、ランク付けはテキスト右の余白に反映しております。

ランク付け/マーク・アンダーラインの説明書

★8 過去問の出題年度を全て反映 NEW

テキスト右余白に、分野・論点単位で司法試験・予備試験過去問の出題年度を反映しています。これにより一層、分野・論点の重要度と試験傾向が明確になります。

.jpeg)